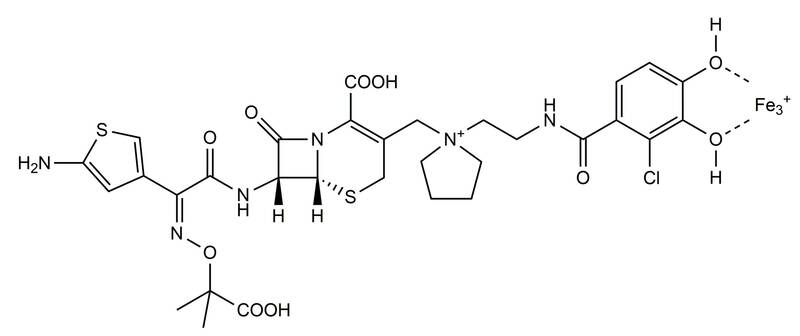

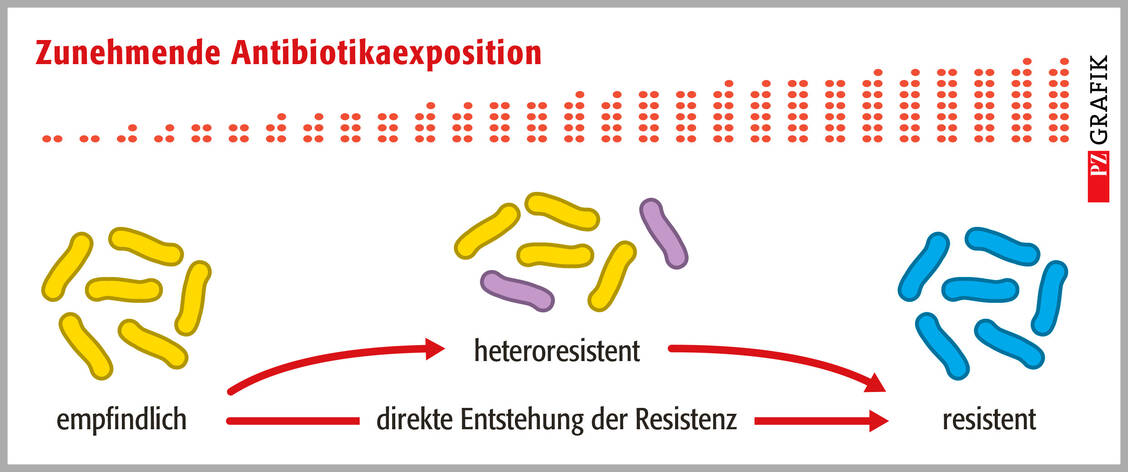

Die Weiss-Gruppe (4) hat Carbapenem-resistente Bakterien, die 2011 bis 2016 in Georgia gesammelt wurden (2), auf Heteroresistenz untersucht, und zwar mit einem Standard-Agar-Plattentest, der eine Empfindlichkeit aller Erreger gegen Cefiderocol ergab. Im zusätzlichen PAP-Assay zeigten sich insbesondere für A. baumannii hohe Raten an Heteroresistenz, also ein paralleles Vorliegen von empfindlichen und resistenten Bakterien in einer Probe. Dies weist darauf hin, dass es eine Cefiderocol-Heteroresistenz in den USA bereits vor dessen Markteinführung (2019) gegeben haben muss.

Bei allen vier untersuchten Carbapenem-resistenten Bakterien (Acinetobacter, Klebsiellen, Pseudomonaden und Stenotrophomonas) wurde eine Heteroresistenz deutlich häufiger gefunden als eine klassische Resistenz. Dies korreliert mit der Gesamt-Mortalitätsrate der CREDIBLE-CR-Studie (2). Die resistente Subpopulation hat den Therapieerfolg verhindert! Autoren der Firma Shionogi, die Cefiderocol vermarktet, folgen dieser Heteroresistenz-Hypothese verständlicherweise nicht (15), da damit die breite Einsetzbarkeit des neuen Cephalosporins eingeschränkt wird.