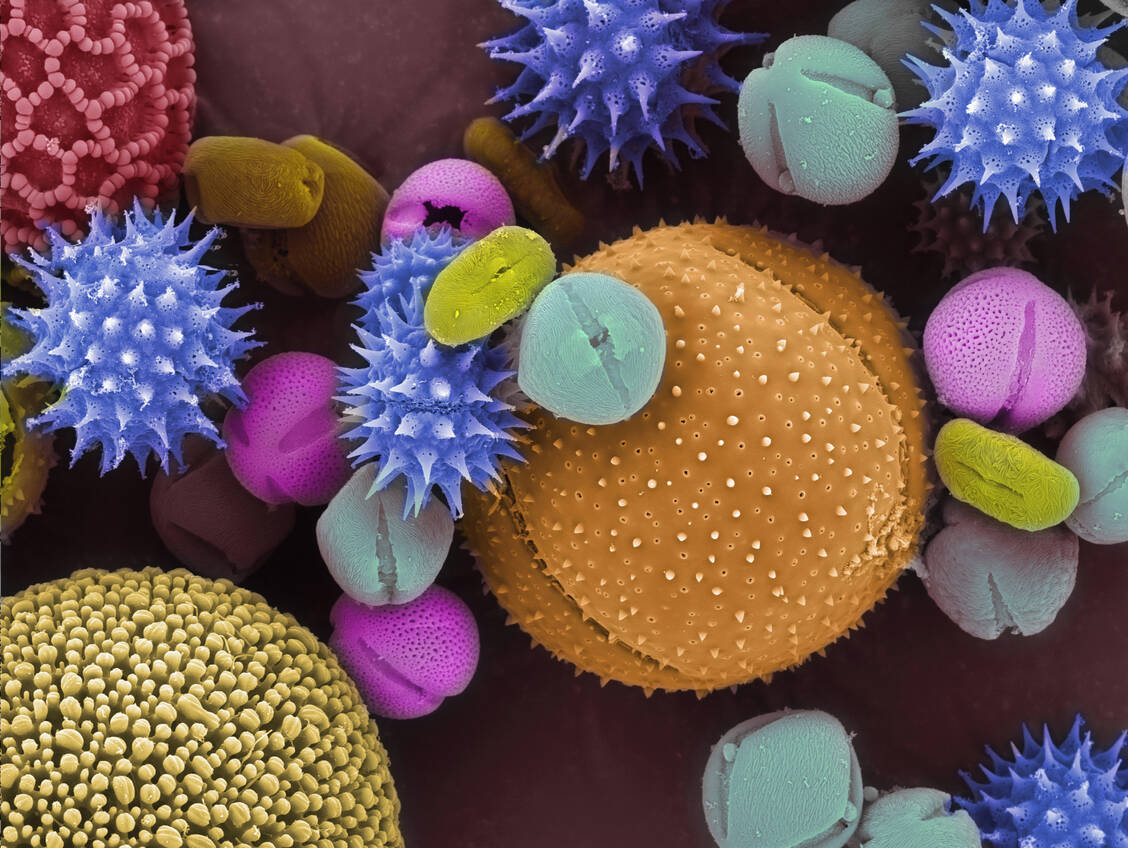

Die Umweltmedizinerin berichtet von kürzlich publizierten Untersuchungen, die zeigen, dass der Pollenflug beziehungsweise die -konzentration zugenommen haben, und zwar um 20,9 % zwischen 1990 und 2018 und um 21,5 % allein im Frühjahr. Dieser Effekt scheint in Städten stärker ausgeprägt als in ländlichen Gebieten. Es ist auch dokumentiert, dass Birkenpollen in überdurchschnittlich warmen Jahren fünfmal mehr Birkenallergen Bet v1 tragen als im Vorjahr. »Pollen von Birken, die an einer viel befahrenen Straße standen, hatten ein höheres allergisierendes Potenzial als Birkenpollen, die von Bäumen auf einer Wiese gesammelt wurden«, informiert die Direktorin des Instituts und Fachärztin für Allergologie, Dermatologie und Venerologie im Gespräch mit der PZ.