Trotz ähnlicher pulmonaler Symptomatik ist das Krankheitsbild der chronisch-obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) differenzialdiagnostisch klar vom Asthma bronchiale abzugrenzen. Beide Erkrankungen unterscheiden sich grundlegend hinsichtlich Pathogenese, Krankheitsverlauf, Prognose und der typischen Patientenpopulation. Zu den Charakteristika einer COPD gehören:

- schleichender Beginn nur im Erwachsenenalter, meist in der fünften bis sechsten Lebensdekade,

- eine progrediente Atemwegsobstruktion, die nie voll reversibel und immer nachweisbar ist,

- Belastungsatemnot, die meist kausal mit aktivem oder früherem Rauchen zusammenhängt,

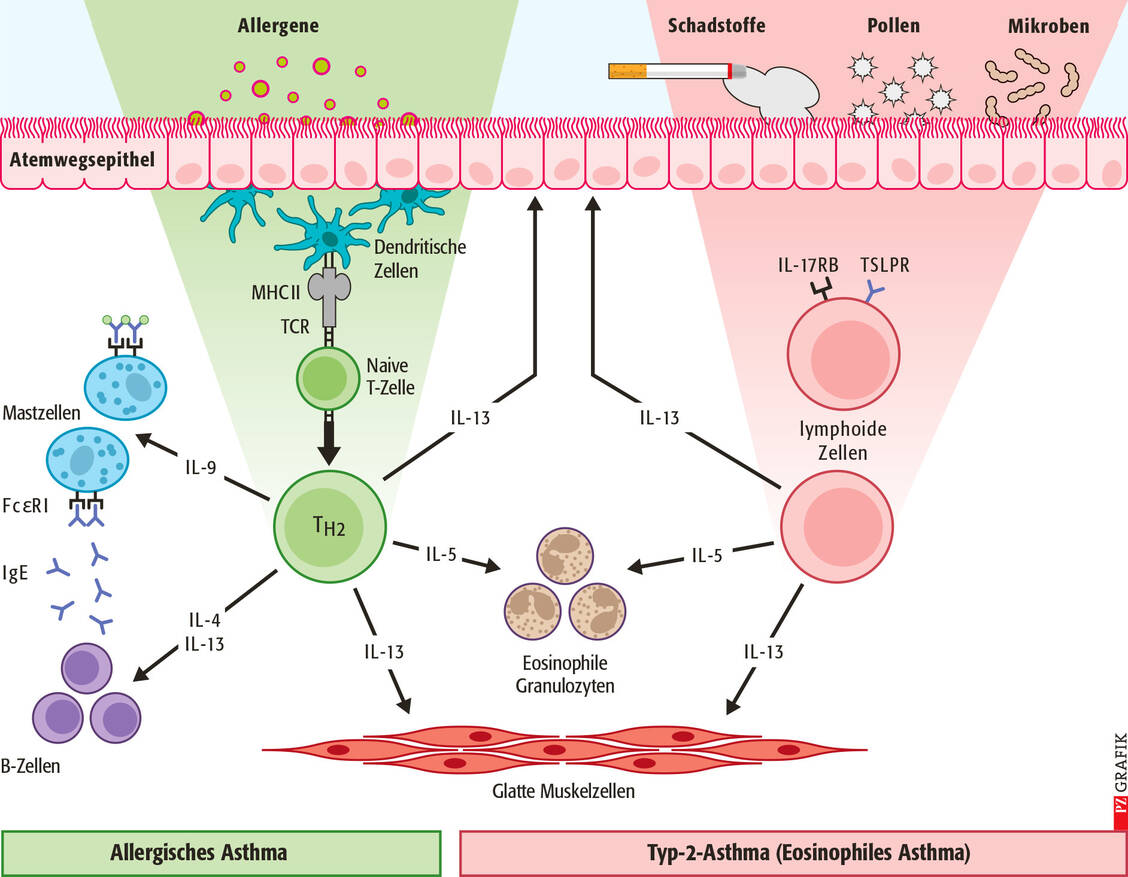

- schlechtes Ansprechen auf ICS und selten erhöhte Typ-2-Marker wie IL-5 und erhöhte Eosinophilenzahl,

- kein allergischer Hintergrund.

Der früher oft genutzte Begriff eines »Asthma-COPD-Overlap« (ACO) wurde verlassen, da er zu unscharf definiert ist.

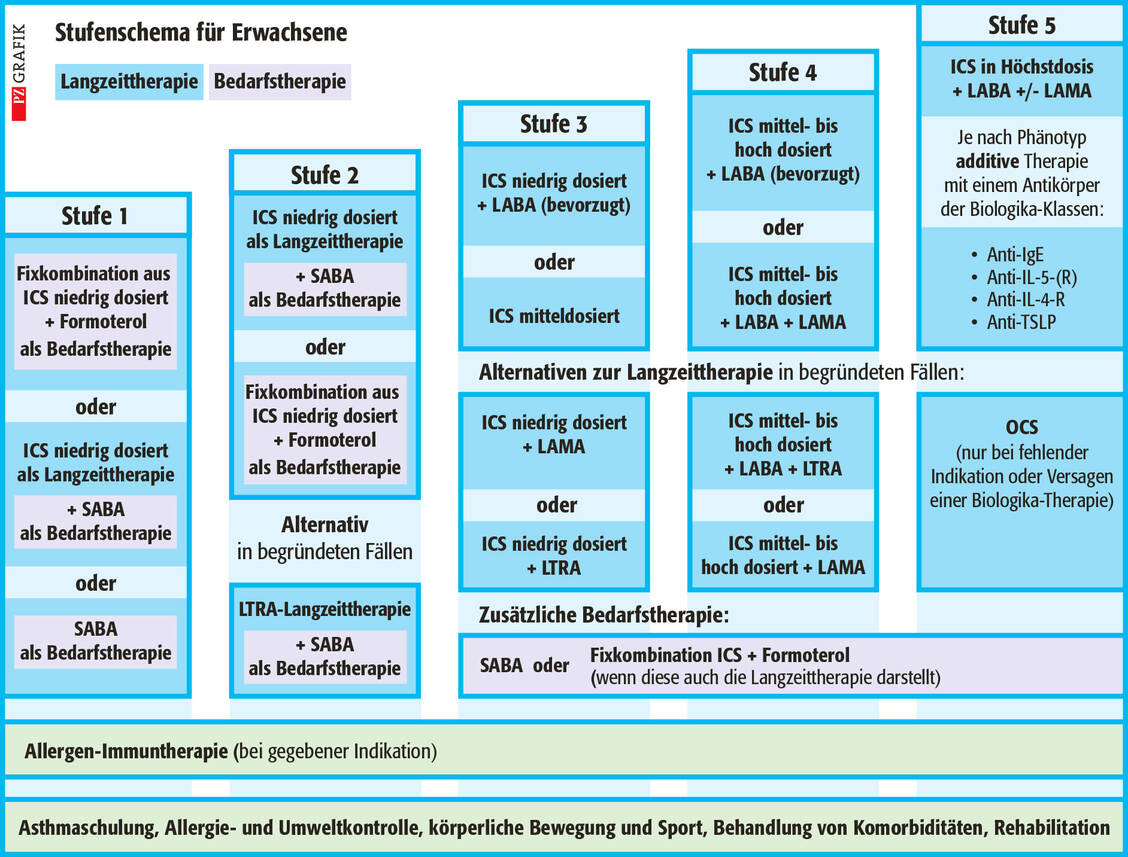

Grundlage einer COPD-Behandlung sollte der Ausschluss induzierender Faktoren (Raucherentwöhnung!) sein. Im Gegensatz zum Asthma bronchiale setzt eine Pharmakotherapie schwerpunktmäßig auf Bronchodilatatoren, zumeist LAMA oder LAMA/LABA-Kombinationen. Nur bei schweren Krankheitsausprägungen kommen ICS, dann meist als Tripelkombination mit LAMA/LABA zum Einsatz. Im Gegensatz zur Asthmatherapie sind Innovationen bei der COPD-Behandlung rar. Daten einer klinischen Phase-III-Studie geben Hoffnung, dass die Hemmung von IL-4 und IL-13 durch Dupilumab auch bei COPD-Patienten einen Nutzen erbringen könnte (15).