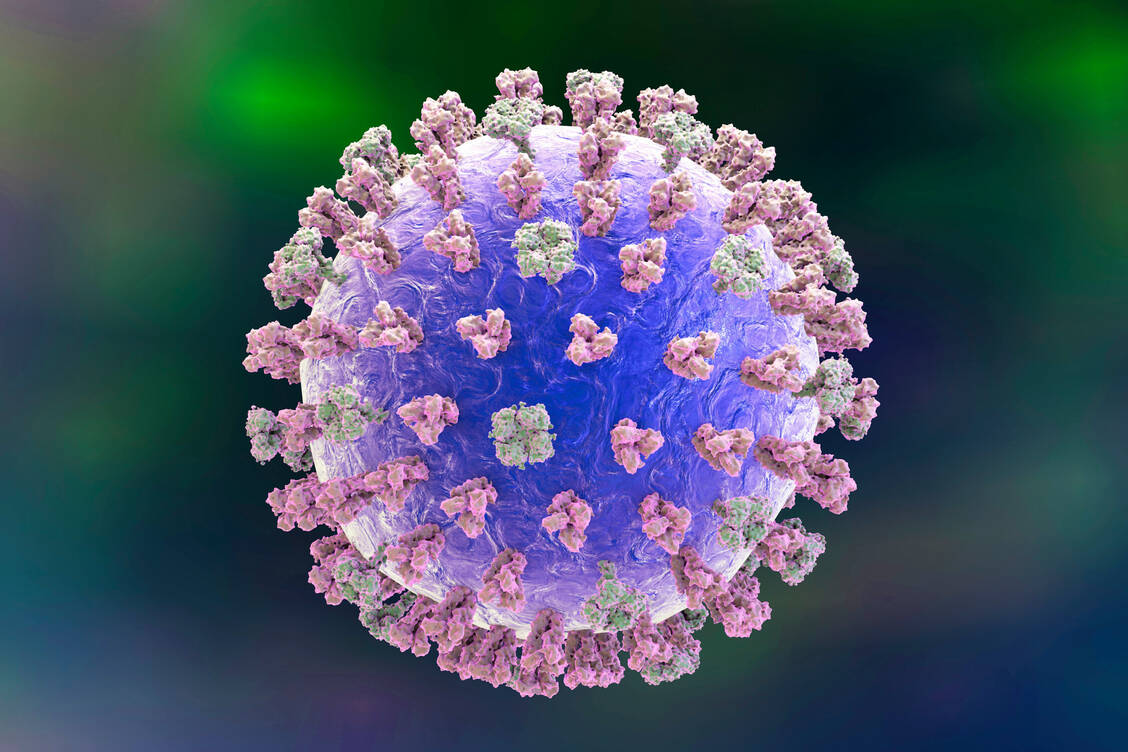

Damit H5N1 nicht nur Menschen infizieren, sondern auch von einem Menschen auf einen anderen überspringen kann, sind nach heutigem Wissen etliche genetische Anpassungen erforderlich. So ist es nicht verwunderlich, dass keiner der wenigen Menschen, die sich mit der derzeit kursierende Klade 2.3.4.4b-Variante von H5N1 infiziert haben, das Virus an andere Menschen weitergegeben hat. Denn in seiner jetzigen Form fehlen dem das Virus zwei relevante Eigenschaften: Weder ist es in der Lage, effizient menschliches Lungengewebe zu infizieren, noch kann es sich über die Luft ausbreiten. Die Vögel infizieren sich, indem das Virus über Zellen im Darm in den Organismus der Tiere gelangt, und die Verbreitung erfolgt über durch mit Fäkalien kontaminiertes Wasser und nicht über die Luft.