Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Derzeit nur geringe Pandemiegefahr durch Vogelgrippevirus |

|  | Theo Dingermann |

|

11.04.2023 11:00 Uhr |

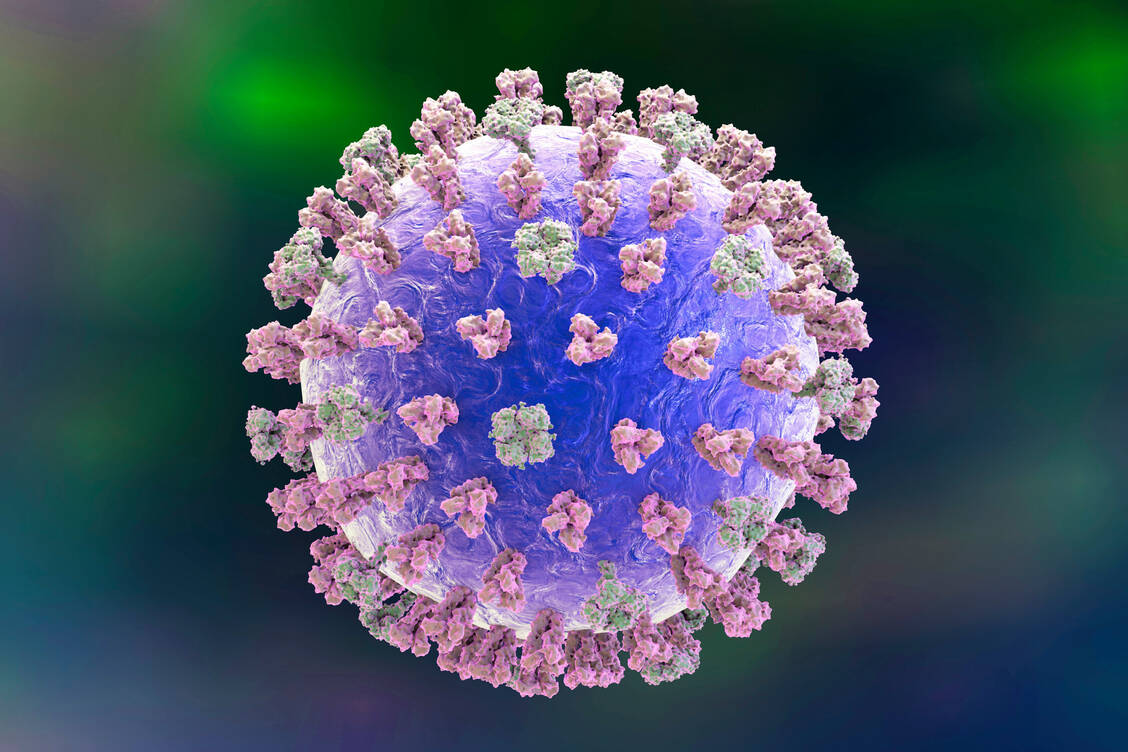

Das Oberflächenmerkmal Hämagglutinin (hier violett) unterscheidet sich bei Influenzaviren abhängig davon, ob sie an Vögel oder an den Menschen angepasst sind. / Foto: Getty Images/Kateryna Kon

Auf der Nachrichtenseite des Wissenschaftsjournals »Science« berichtet der Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt über seine Recherche zur Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass das Vogelgrippevirus H5N1 sich so an den Menschen anpassen könnte, dass es gefährlich wird. Diese Frage ist brandaktuell, denn derzeit grassiert H5N1 unter Wildvögeln und anderen Tieren, darunter Seelöwen, Seehunden, Nerzen und Grizzlybären in einem bis dahin noch nicht beobachteten Ausmaß.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) schätzt die Gefahren, die von diesem Virus für den Menschen ausgehen, bisher als gering ein. Denn die bisherigen Erfahrungen mit Influenza H5N1 haben gezeigt, dass nur Menschen mit engem Kontakt zu infiziertem Nutzgeflügel gefährdet sind, sich zu infizieren. Insgesamt sei das Risiko jedoch auch dann als sehr gering einzuschätzen, so das RKI.

Damit H5N1 nicht nur Menschen infizieren, sondern auch von einem Menschen auf einen anderen überspringen kann, sind nach heutigem Wissen etliche genetische Anpassungen erforderlich. So ist es nicht verwunderlich, dass keiner der wenigen Menschen, die sich mit der derzeit kursierende Klade 2.3.4.4b-Variante von H5N1 infiziert haben, das Virus an andere Menschen weitergegeben hat. Denn in seiner jetzigen Form fehlen dem das Virus zwei relevante Eigenschaften: Weder ist es in der Lage, effizient menschliches Lungengewebe zu infizieren, noch kann es sich über die Luft ausbreiten. Die Vögel infizieren sich, indem das Virus über Zellen im Darm in den Organismus der Tiere gelangt, und die Verbreitung erfolgt über durch mit Fäkalien kontaminiertes Wasser und nicht über die Luft.

Die Klade 2.3.4.4b sei vor allem und mehr als alle vorherigen Kladen ein Vogelvirus, sagt der Virologe Professor Dr. Martin Beer vom Friedrich-Loeffler-Institut auf Nachfrage von Kupferschmidt. Deshalb habe es sich bei Vögeln so weit verbreitet. Und deshalb sei es so schlecht darin, Menschen zu infizieren. Dies habe man auch experimentell zeigen können, so Beer. So sei es bisher nicht gelungen, menschliches Lungengewebe im Labor effizient mit dem Virus zu infizieren.

Wie sich das Virus genau verändern müsste, um eine menschliche Pandemie auszulösen, ist natürlich nicht bekannt. Aber es gibt gewisse Vorstellungen. Denn Vieles lässt sich aus heute umstrittenen Experimenten ableiten, die vor mehr als einem Jahrzehnt durchgeführt wurden. Damals veränderte man einen früheren H5N1-Stamm durch zielgerichtete Mutagenese so, dass er sich effizienter zwischen Frettchen verbreiten konnte.

Solche sogenannten Gain-of-Function-Experimente sind heute nicht mehr erlaubt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, einer genetischen Anpassungsstrategie auf die Schliche zu kommen. Als beispielsweise 2014 ein anderer Subtyp der Vogelgrippe, das H10N7-Virus, Robben in Europa befiel, sequenzierten Forschende das Virus zu verschiedenen Stadien im Laufe dieses Adaptationsprozesse. Hierbei zeigte sich, dass dazu vor allem Mutationen in der RNA-Polymerase PB2 erforderlich sind. Dieses Enzym verwendet das Virus als Replikationsenzym. Damit es effizient funktioniert, muss aber ein intrazelluläres Wirtsprotein kooptiert werden. Bei H5N1 klappt das derzeit gut mit einem Faktor, den Vogelzellen produzieren, nicht jedoch mit dem Äquivalent in Säugerzellen.

Die erforderliche Mutation E627K wurde zwar bei dem aktuell zirkulierenden Vogelgrippevirus bereits mehrfach beobachtet, etwa bei infizierten Füchsen und bei einer Robbe aus Neuengland. Alleine reicht sie aber nicht aus, um eine Anpassung an den Menschen zu bewerkstelligen. Wichtig sind auch mehrere Veränderungen in dem Gen, das für das Hämagglutinin kodiert, mit dem sich das Virus Zugang in eine Zelle verschafft.

Hämagglutinin bindet an Kohlenhydratstrukturen auf der Oberfläche der Wirtszellen. Diese Kohlenhydrate unterscheiden sich bei Vögeln und Säugetieren deutlich. Denkbare Anpassungen an die Kohlenhydrat-Bindungspartner auf Säugerzellen wären die Mutationen Q226L und G228S. Aber vor allem die G228S-Mutation ist tricky. Hier müssen zwei Nukleotide ausgetauscht werden, um einen Wechsel von Glyzin nach Serin zu kodieren. »Das ist viel seltener als ein einzelner Nukleotidaustausch«, erläutert der Virologe Dr. Thomas Peacock vom Imperial College in London.

Eine weitere entscheidende Hämagglutinin-Änderung wäre wohl erforderlich, um eine Virusübertragung über die Luft zu gewährleisten. Damit die Viren in Zellen eindringen können, ist eine pH-abhängige Strukturänderung des Hämagglutinins im sauren Milieu der Vesikel erforderlich, über die das Virus aufgenommen wird. Im Wasser hat das Hämagglutinin auf Vogelviren typischerweise kein Problem damit. Aber in der Luft schrumpfen Feuchtigkeitströpfchen, in denen die Grippeviren enthalten sind, sodass dieser Prozess nicht mehr funktioniert, erklärt die Professorin Dr. Seema Lakdawala von der Emory University, die die Übertragung von Krankheitserregern durch die Luft untersucht.

Und wahrscheinlich ist mindestens auch noch eine vierte Mutation erforderlich, um H5N1 in ein Pandemievirus zu verwandeln, glaubt zumindest Beer. Nach seiner Meinung müsse sich das Virus vor einem intrazellulären Protein namens MxA »verstecken« können. MxA warnt das Immunsystem vor einer Influenzainfektion, wenn es das Nukleoprotein des Virus erkennt. Um diesen Alarm zu verhindern, muss das Nukleoprotein in eine Form mutieren, die das menschliche MxA nicht erkennen kann.

Darüber hinaus müsste ein potenzielles Pandemievirus möglicherweise noch andere Warnmechanismen überwinden. Beispielsweise berichteten Forschende in einem kürzlich erschienenen Preprint auf »Biorxiv«, dass ein Protein namens BTN3A3 beim Menschen auch das Nukleoprotein der Vogelgrippeviren erkennt. Die Nukleoproteine humanpathogener Influenzaviren erkennt BTN3A3 hingegen nicht. Lakdawala ist der Ansicht, dass die lebenslange Exposition gegenüber anderen Grippeviren möglicherweise auch einen zellulären oder Antikörperschutz gegen A(H5N1) geschaffen habe, obwohl die meisten Menschen mit H5-Viren bisher nicht in Kontakt gekommen sind.

Alles in allem bestehen derzeit also hohe Hürden für eine Anpassung des Vogelgrippevirus an den Menschen. Da sich das Virus allerdings weltweit so rasant ausbreitet und auch schon so lange grassiert, gibt es keinen Grund für eine Entwarnung. Hierauf hatte zuletzt auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hingewiesen.