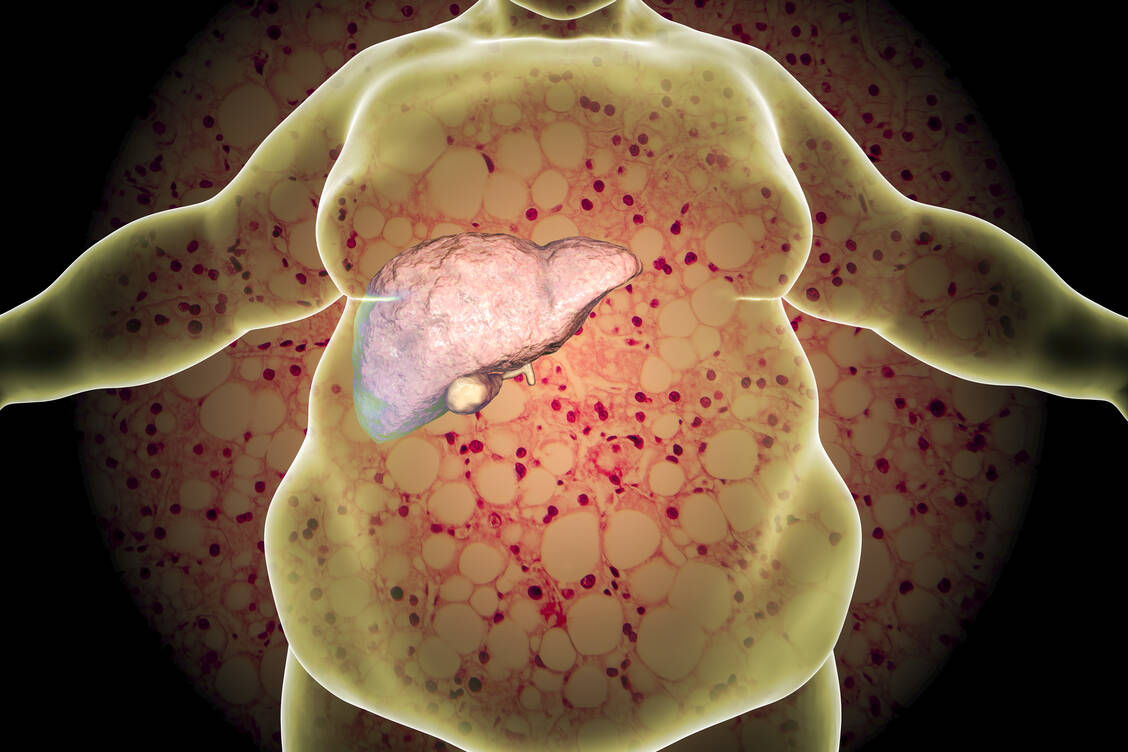

Mit Blick auf den »stillen Killer NASH« sprach Buggisch von einer »epidemiologischen und klinischen Herausforderung« mit dramatischer Ausbreitung. »Da rollt eine Riesen-Welle auf uns zu«, zeigte er sich alarmiert. Der Mediziner verwies auf ein höheres Alter, Adipositas, Bewegungsmangel, Insulinresistenz und/oder Diabetes mellitus als Risikofaktoren, die neben einer gegebenenfalls genetischen Prädisposition eng mit der Entstehung der Fettleber als Vorstufe von Fibrosen, Zirrhosen und Leberkarzinomen assoziiert sind. »Geht die nicht-alkoholische Fettleber mit kardiovaskulären Erkrankungen, kolorektalen Karzinomen, Osteoporose oder auch chronischen Nierenerkrankungen einher, so haben wir es mit einer Systemerkrankung zu tun, die der engen Kooperation und Vernetzung der diversen zuständigen medizinischen Disziplinen bedarf«, sagte er.