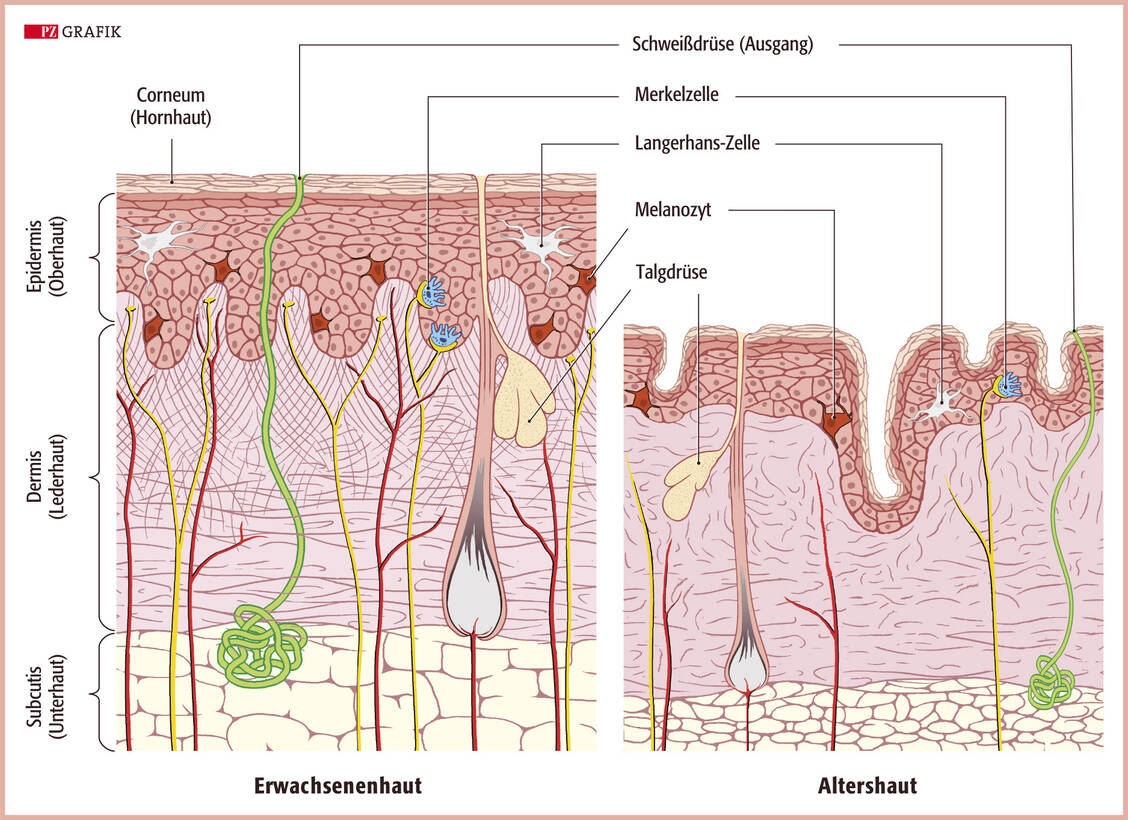

Gemäß der S3-Leitlinie »Prävention von Hautkrebs« (Version 2.1, September 2021; AWMF-Registernummer: 032/052OL) hat UV-Strahlung ein hohes karzinogenes Potenzial. Besonders gefährdet ist eine dünne durchlässige Körperhaut wie bei Babys, Kleinkindern und älteren Personen. Das Apothekenpersonal sollte auch Patienten mit Polymedikation (Hydrochlorothiazid) und Grunderkrankungen (Immunsuppression, Diabetes) zum Thema Sonnenschutz beraten.

International normiertes Maß für sonnenbrandwirksame Strahlung ist der UV-Index. Es gibt verschiedene Apps, die die regionale Strahlungsbelastung anzeigen. Bei einem Index von 8 sollte der Aufenthalt im Freien zwei Stunden vor und nach der Mittagszeit vermieden werden.

Laut Leitlinie ist Sonnenschutz durch Sonnenbrille, Kopfbedeckung und geeignete Kleidung einer Sonnenschutzcreme vorzuziehen. Für unbedeckte Körperflächen ist das rechtzeitige Auftragen von 2 mg pro cm² für das Erreichen des angegebenen Lichtschutzfaktors notwendig, dies entspricht 30 bis 40 ml (circa drei Esslöffel voll) für die gesamte Körperfläche eines Erwachsenen. Ohren, Lippen und Scheitel nicht vergessen!

Chemische Filter absorbieren UV-Strahlung und geben sie als energieärmere Wärmestrahlung wieder ab. Mineralische Filter (Titandioxid, Zinkoxid) absorbieren und reflektieren die Strahlung. Häufig werden verschiedene Filter in einer Sonnencreme kombiniert.

Wiederholtes Auftragen nach dem Baden verlängert den Schutz nicht, sondern ergänzt den Verlust. Die Höhe des Lichtschutzfaktors und somit die mögliche verlängerte Eigenschutzzeit der Haut wird nach der »Internationalen Methode zur Bestimmung des Lichtschutzfaktors« festgesetzt. Es gilt hierbei die Empfehlung, die errechnete Zeit nur zu 60 Prozent zu nutzen!