Dass sich die geglaubte funktionelle Heilung nun als vorübergehende Remission entpuppte, bezeichnete eine behandelnde Kinderärztin, Professor Dr. Hannah Gay von der University of Mississippi, in einer Pressemitteilung als »Schlag in den Magen«. Bei einer Routineuntersuchung fiel zunächst eine unnormale CD4-Zellzahl bei der kleinen Patientin auf, später stieg die Viruslast stark an. Das Mädchen erhält jetzt eine ART-Standarddosierung für sein Alter. Damit wird es zwar aller Voraussicht nach lange und weitgehend beschwerdefrei leben, bleibt aber für den Rest seines Lebens auf die Medikamente angewiesen.

Ähnlich geht es zwei erwachsenen Männern, aus deren Blut die HI-Viren nach einer allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) verschwunden waren – allerdings auch nur vorübergehend, wie sich jetzt herausstellte. Über sie berichten Wissenschaftler um Dr. Timothy Henrich vom Bostoner Brigham and Women’s Hospital im Fachjournal »Annals of Internal Medicine« (doi: 10.7326/M14-1027). Beide Patienten waren zuvor bereits mehrere Jahre mit einer Anti-HIV-ART behandelt worden, die sie nach der HSCT zunächst fortsetzten. Nachdem die Spenderzellen unter ART-Schutz die Empfängerzellen ersetzt hatten, war weder in zirkulierenden CD4-Zellen noch im Plasma HIV-RNA oder -DNA nachweisbar (lesen Sie dazu auch Fallberichte: HIV-frei ohne Medikamente, PZ 28/2013).

Die Patienten setzten daraufhin die ART ab und blieben zunächst in Remission. Nach zwölf beziehungsweise 32 Wochen kehrte das Virus jedoch wieder, vermehrte sich stark und führte zu typischen Symptomen einer akuten HIV-Infektion: Fieber, Unwohlsein, Kopfschmerzen und Übelkeit. Beide Männer begannen daraufhin wieder mit einer ART, unter der die Viruslast sank und die sie jetzt weiter fortsetzen.

Latent infizierte Zellen

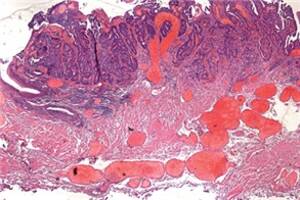

In einem begleitenden Editorial in den »Annals« erklärt Professor Dr. Sharon Lewin von der australischen Monash University, warum die Suche nach einer Heilung von HIV so kompliziert ist (doi: 10.7326/M14-1573). Eine ART könne HIV-Infizierte nicht heilen, weil sie latent infizierte, ruhende T-Zellen nicht erreiche, die lange Zeit persistierten. Diese Zellen weisen in ihr Genom integrierte Virus-DNA auf, teilen sich aber nicht. Sie bilden sich rasch nach der Infektion, reichern sich in bestimmten Körpergeweben wie dem Gastrointestinaltrakt an und haben eine extrem lange Halbwertszeit. Daneben scheinen andere langlebige infizierte Zellen wie naive T-Zellen, Astrozyten und Mikroglia eine Rolle zu spielen.