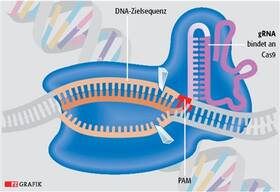

Mit dem CRISP/Cas-Verfahren ist das besser steuerbar. Über eine sogenannte guide-DNA, eine etwa 20 Basenpaare lange Sequenz, die homolog zur Ziel-Sequenz ist, wird die bakterielle Endonuclease Cas9 an die gewünschte Ziel-DNA geführt. Dort zerschneidet sie den Doppelstrang. Reparaturenzyme beseitigen die Bruchstelle anschließend wieder. Dadurch lassen sich gezielt Deletionen einfügen, die das Gen zerstören. Wird aber ein intaktes Gen von außen zugegeben, wird dies an der geschnittenen Stelle eingefügt, berichtete der Pharmazeut. Man kann die Methode auch nutzen, um spezielle Gene zu aktivieren oder mit Fluoreszenz-Farbstoff zu markieren.

Diese einfach anzuwendende Methode ermöglicht einige Optionen für Forschung und Therapie. »Sie kann in jedem Labor eingesetzt werden, ohne teure Ausstattung oder jahrelange Schulung der Mitarbeiter«, sagte Dingermann. Man müsse nur ein DNA-Fragment bestellen, der Rest sind Standardreagenzien. Diese Fragmente könnten die neuen Medikamente sein, mit denen kaputte Gene repariert werden können. »Wir werden eine ganz neue Art der Pharmazie sehen«, sagte Dingermann voraus.

Bislang werde die Methode aber vorwiegend zu Forschungszwecken genutzt. So verwenden Wissenschaftler das CRISPR/Cas-System beispielsweise, um bei dem humanpathogenen Pilz Candida albicans gezielt Gene auszuschalten, was mit herkömmlichen Methoden nicht gelungen war. Auf diese Weise wurden gezielt Mutanten erzeugt, um mögliche Targets für eine medikamentöse Therapie zu finden. Außerdem lassen sich mithilfe der Genschere Tiermodelle generieren, die bestimmte Mutationen aufweisen, zum Beispiel Translokationen.

Eine Korrektur schwerer genetischer Fehler ist mit der Genschere auch schon gelungen – allerdings erst im Tiermodell. Mäuse mit einer Mutation im Gen für Fumarylacetoacetase (FAH) entwickeln eine Stoffwechselerkrankung, die beim Menschen als Tyrosinämie bezeichnet wird und mit schweren Leber- und Nierenschädigungen einhergeht. Bei den Modellmäusen konnte die Erkrankung durch Injektion des CRISPR/Cas-Systems und verschiedenen guide-DNA geheilt werden.

Einsatz am Menschen

Auch beim Menschen könnte die Technik demnächst zum Einsatz kommen. Forscher an der Charité in Berlin arbeiten an einem Ansatz, die Genschere zur Korrektur des Fehlers einzusetzen, der der Duchenne-Muskeldystrophie zugrunde liegt. »Hier könnte es bald eine Option zur Therapie geben«, so Dingermann. Auch die Therapie einer speziellen Form der Retinitis pigmentosa, eine erbliche Augenerkrankung, bei der die Sinneszellen der Netzhaut absterben, könnte beim Menschen bald kommen.

Dass die Methode auch beim Menschen funktioniert, haben chinesische Wissenschaftler der Sichuan-Universität bereits 2016 bewiesen. Sie entnahmen einem Patienten mit aggressivem Lungenkrebs Immunzellen, entfernten bei diesen mithilfe der Genschere CRISPR/Cas9 das Gen für den Rezeptor PD-1 (programmed cell death 1), der an der Zelloberfläche der T-Zellen sitzt, und behandelten den Patienten mit diesen veränderten Zellen. Die Behandlung wurde gut vertragen. »Therapeutische Ansätze mithilfe der Genschere werden Realität werden«, ist Dingermann überzeugt.