Laut Stahlmann lassen sich solche Fälle nur bedingt verhindern. Die Hepatotoxizität eines Arzneistoffs lasse sich nur über eine toxikologische Untersuchung ermitteln. Klinische Studien mit einigen hundert Probanden oder Patienten ließen keine Aussagen darüber zu, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass bei einem Kollektiv von 10 000 oder 100 000 Patienten ebenfalls keine Leberschäden auftreten. Stahlmann: »Für wirkliche Sicherheit reicht die Patientenzahl in Studien so gut wie nie aus.« 5000 Patienten seien die absolute Untergrenze für eine valide Aussage.

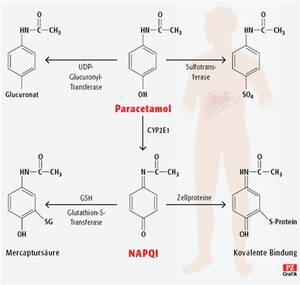

Wie Stahlmann erläuterte, unterscheiden Wissenschaftler vorhersehbare und nicht vorhersehbare Leberschäden. Toxische Leberschäden sind in der Regel vorhersehbar. Sie können im Tierexperiment reproduziert werden. Klassisches Beispiel dafür sei die Leberschädigung durch Paracetamol-Überdosierung, die in den USA mehr als hundert Mal pro Jahr tödlich ausgeht. Sogenannte idiosynkratische (eigentümliche) Leberschäden dagegen seien kaum vorhersehbar. Diese können auch bei therapeutischer Dosierung eintreten. Sie betreffen Personen mit spezifischer Empfindlichkeit gegenüber bestimmten Substanzen. Diese Form der Leberschädigung hat einen weitgehend unbekannten Mechanismus. In den meisten Fällen ist das Immunsystem beteiligt.

Eine immunvermittelte Hepatotoxizität wird oftmals ausgelöst von reaktiven Metaboliten, die an hepatozelluläre Proteine gebunden sind. Dieser Vorgang heißt Haptenisierung. In der Folge reagiert der Körper mit einer Immunantwort. Gleichzeitig werden die antigenpräsentierenden Zellen stimuliert. T- und B-Zellen vermehren sich und Hepatozyten schädigende Zytokine werden freigesetzt.

Am Beispiel von Flucloxacillin verdeutlichte Stahlmann die hepatotoxische Kaskade. Das Penicillin verursacht bei einem von 12 000 Patienten die zugrundeliegende Reaktion: Der 5'-Hydroxylmethyl-Metabolit wirkt auf auf biliäre Epithelzellen toxischer als auf Hepatozyten. Er wird von CYP3A4 gebildet, das wiederum vom Pregnan-X-Rezeptor reguliert wird. Flucloxacillin wirkt hier als Agonist und bewirkt bei Patienten mit einer gewissen Genvariante Leberschäden. Patienten ohne Polymorphismus sind davon nicht betroffen.

Ernüchternder Ausblick

Stahlmanns Ausblick bleibt ernüchternd. Er rechnet nicht damit, dass es in absehbarer Zeit Möglichkeiten geben wird, die das hepatotoxische Potenzial von Medikamenten vor der Markteinführung zuverlässig bestimmen. Auch Computermodelle seien heute noch nicht dazu in der Lage. Hier stehe die Forschung erst am Anfang.