Ausgangspunkt aller individuellen Checks sind die Angaben, die in der Kundendatenbank für einen Patienten hinterlegt sind. Nur wenn seine Merkmale erfasst sind, können seine Risiken beim Verkaufsvorgang automatisch geprüft werden. Der Patient muss vollständig codiert sein, um aussagekräftige Checkergebnisse zu erhalten.

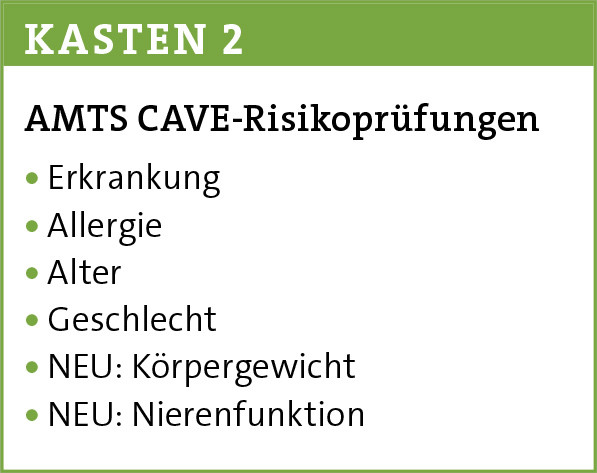

Was kann alles codiert werden? Basisdaten sind Alter und Geschlecht. Bereits diese grundlegenden Angaben können Kriterien für die Eignung eines Arzneimittels sein. Häufig erscheint zum Beispiel ein Warnhinweis bei über 65-jährigen Patienten. Da sich Pharmakokinetik und Pharmakodynamik im Alter verändern, weist diese Meldung auf die besondere Verantwortung hin, die Arzt und Apotheker für ältere Patienten tragen.