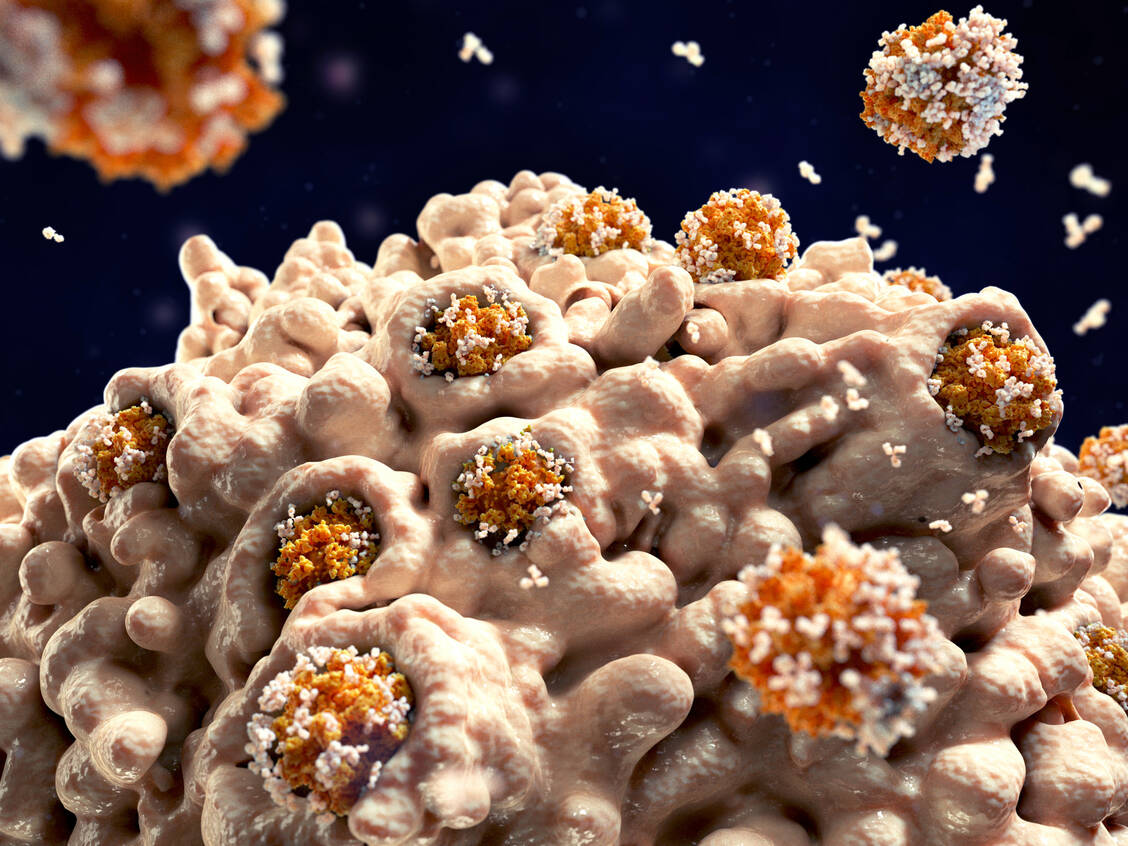

SARS-CoV-2 ist eines von sieben Coronaviren, die Krankheiten beim Menschen hervorrufen; davon gelten vier als harmlose Erkältungserreger. Ein etwa 30.000 Basen umfassendes einsträngiges RNA-Genom ist von Nukleokapsid-Proteinen umgeben, die sich wiederum in einer Hülle aus Lipiden befinden. In diese Hülle sind mehrere Oberflächenproteine integriert, von denen das auffälligste das Spike-Protein ist, berichtete Zündorf. Schnell war bekannt, dass das neue Coronavirus genau wie SARS-CoV-1 über das Spike-Protein an den menschlichen ACE2-Rezeptor bindet, um in die Wirtszellen zu gelangen, sagte Dingermann. Daraus konnte relativ schnell abgeleitet werden, dass das Virus, das zunächst als lungenrelevant eingestuft wurde, auch eine Reihe von anderen Organen angreift, die ebenfalls ACE2 auf der Oberfläche besitzen. Dazu zählen neben Darmzellen auch Herzmuskel-, Nieren- und Immunzellen wie Monozyten und Makrophagen.