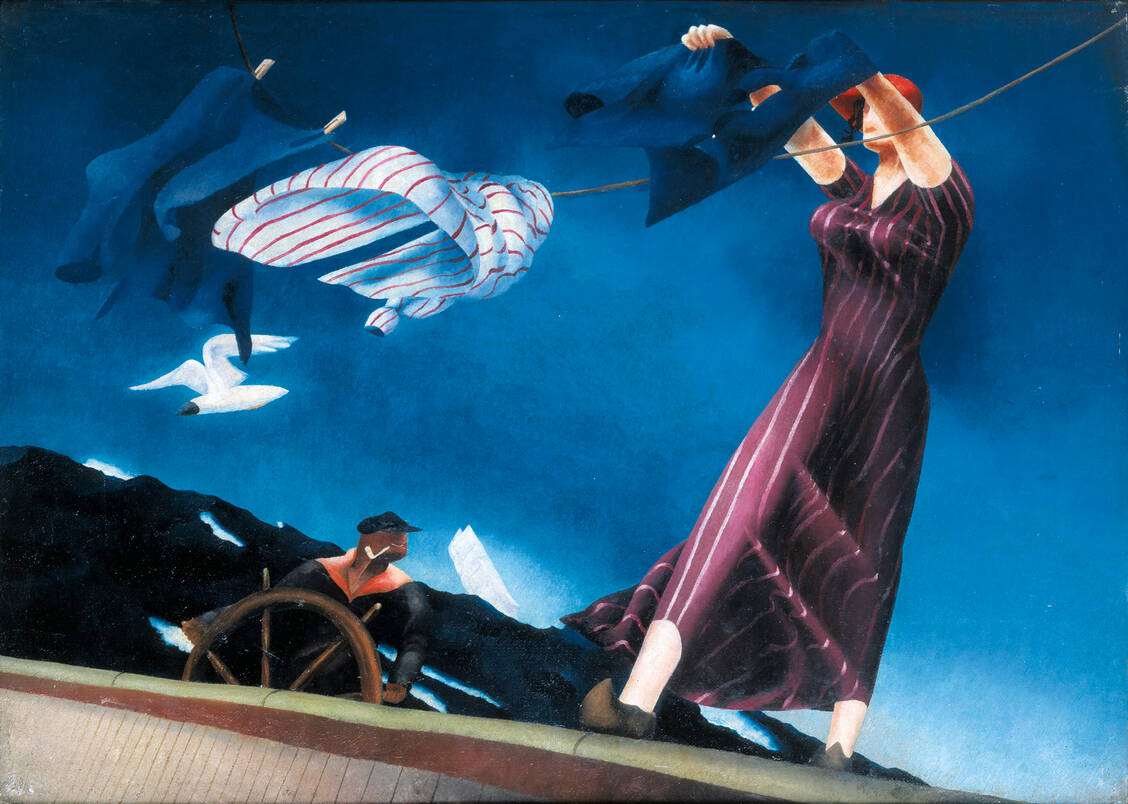

Auf den ersten Blick könnten es auch Bilder von Max Beckmann sein: die großformatigen, farbigen Figurenbilder von Paul Kleinschmidt zu Beginn des Rundgangs durch die Ausstellung »Vergessene Moderne – Kunst in Deutschland zwischen den Weltkriegen«. Kleinschmidts Vater ist Theaterdirektor, die Mutter Schauspielerin, seine bildnerischen Motive findet der Künstler hinter den Kulissen von Theater und Variété, in Bars und Cafés. Mit bissiger Ironie entlarven seine Bilder häufig Langeweile und Oberflächlichkeit der Akteure und halten ihnen kritisch den Spiegel ihrer selbst vor. Kleinschmidt, der mit Lovis Corinth befreundet ist, arbeitet zunächst als freier Maler und Grafiker in Berlin, wo er 1909 erstmals an der Ausstellung der Berliner Sezession teilnimmt. Es folgen Einzelausstellungen und weitere Präsentationen – unter anderem in der Berliner Galerie Gurlitt. Ab 1933 von den Nationalsozialisten verfemt, verfolgt und auf der Flucht, wird 1945 ein Großteil seines Werks bei einem Bombenangriff auf sein Haus in Bensheim an der Bergstraße zerstört. Dort stirbt er verarmt 1949.

Es sind Künstler, deren Werke sich nur fragmentarisch erhalten haben, die die Ausstellung aus der Vergessenheit holt. Neben den klassischen Bereichen Malerei, Skulptur und Druckgrafik, ist auch die Fotografie vertreten, die sich in der Zeit zwischen den Weltkriegen zu einem selbstständigen künstlerischen Ausdrucksmittel entwickelte. So Helmar Lerskis fotografisches Werk, das in Deutschland wie in Palästina entstand und das sich vor allem aus der Erfahrung als Kameramann bei vielen expressionistischen Stummfilmen auf das menschliche Gesicht konzentrierte. In der Serie Verwandlungen durch Licht, 1935/36 in Tel Aviv aufgenommen, fertigte er 175 Aufnahmen von nur einem einzigen Modell an, die jeweils unterschiedlicher kaum sein könnten.