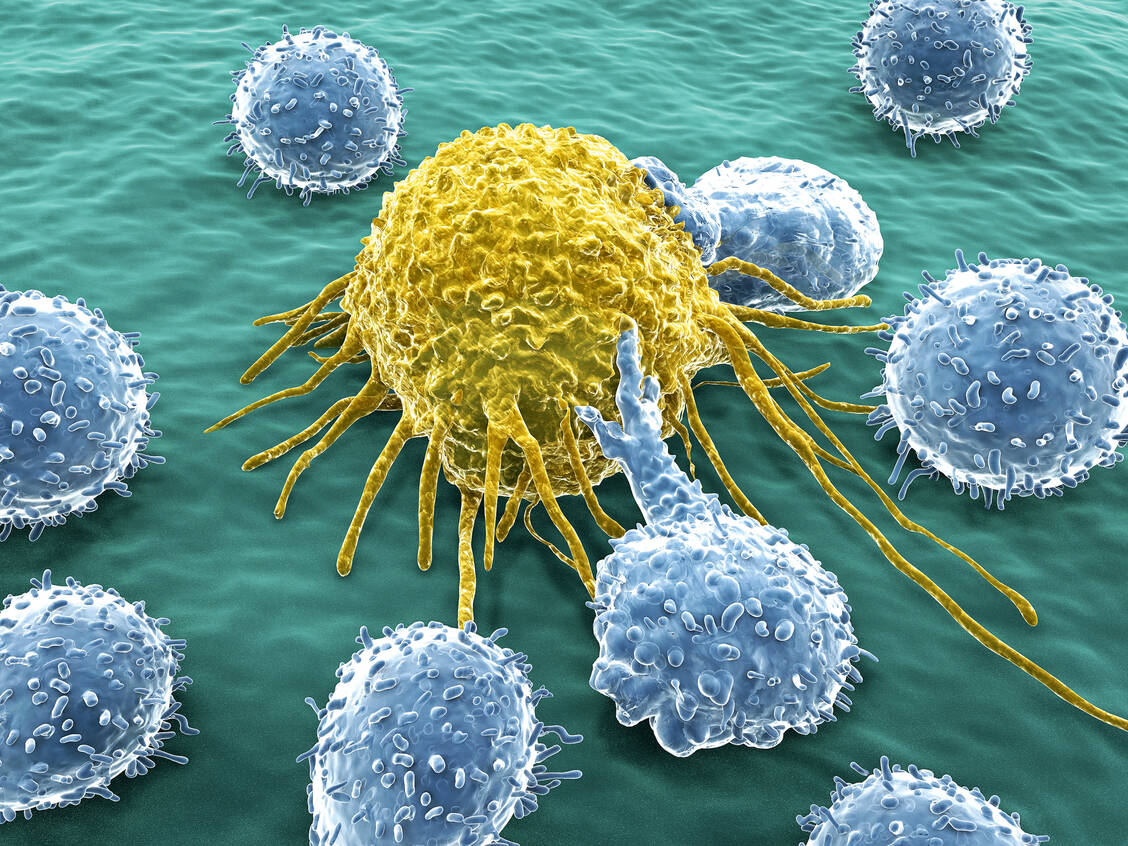

Wie wichtig es ist, dass Tumore möglichst umfänglich von CD8+-Zellen durchsetzt sind, zeigen die Erfahrungen. Patienten, deren Tumore von diesen Killer-T-Zellen infiltriert sind, zeigen ein deutlich besseres Überleben als Patienten, mit einer schlechten Durchsetzung ihrer Tumore mit CD8+-Zellen. Auch gut bekannt ist, dass die löslichen Protein-Botenstoffe, die als Chemokine bezeichnet werden, das Milieu um einen Tumor herum ganz relevant beeinflussen. Abhängig von dem jeweiligen Milieu gelingt es CD8+-Zellen, den Tumor zu durchdringen und diesen in einen »heißen« Zustand zu versetzen. Das bedeutet, dass die T-Killerzellen das Tumorgewebe in einen Entzündungszustand versetzen, der ganz entscheidend zum Abtöten der Zellen beiträgt. Bisher war nicht bekannt, wie der Chemokin-Cocktail aussehen muss, um das Immunsystem bei der Bekämpfung des Tumors effektiv zur Wirkung kommen zu lassen.