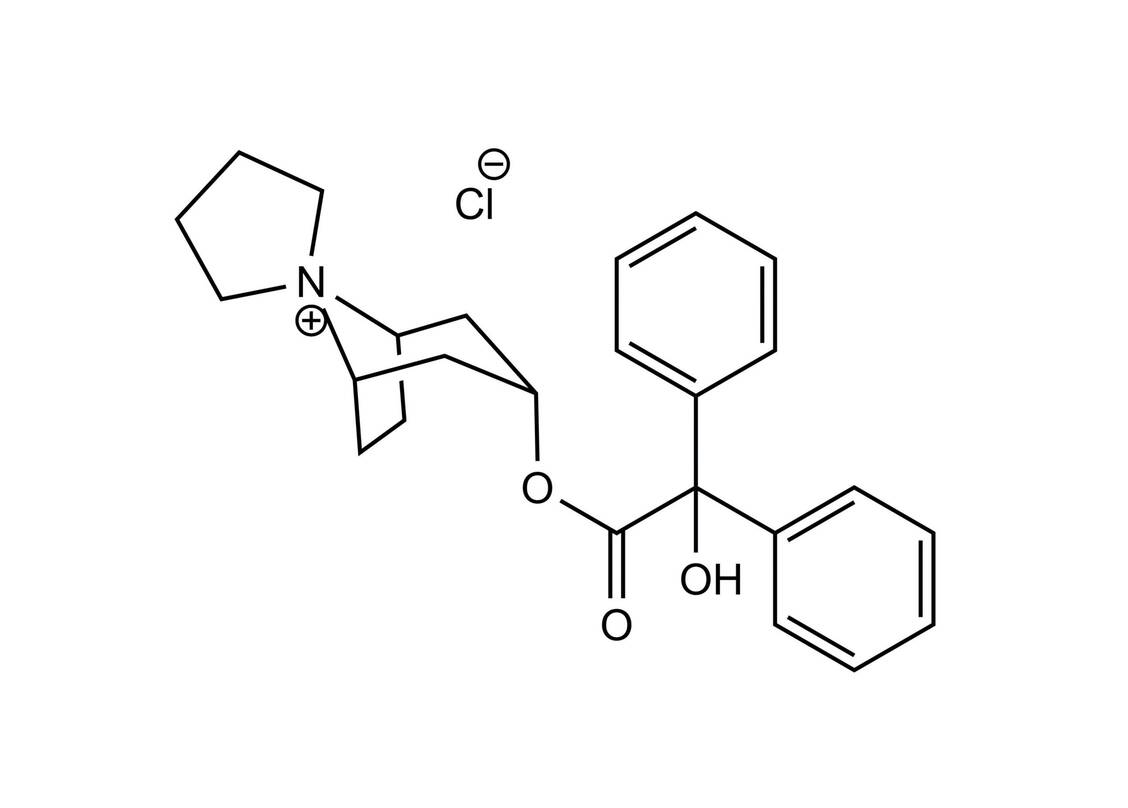

Mögliche Wechselwirkungen sind die Verstärkung der anticholinergen Wirkung von Amantadin, trizyklischen Antidepressiva, Chinidin, Antihistaminika und Disopyramid sowie die Verstärkung der tachykarden Wirkung von β-Sympathomimetika. Auch zur Abschwächung der Wirkung von Prokinetika, etwa von Metoclopramid, kann es kommen. Zudem ist nicht auszuschließen, dass Trospiumchlorid die Resorption anderer, gleichzeitig eingenommener Arzneimittel verändert, da es die gastrointestinale Motilität und Sekretion beeinflussen kann.

Hinsichtlich der Induktion oder Hemmung von Cytochrom-P-450 Enzymen und damit dem Stoffwechsel von Wirkstoffen, die durch diese Enzyme metabolisiert werden, ist Trospiumchlorid unauffällig. Da der Arzneistoff selbst nur geringfügig metabolisiert wird und die Esterhydrolyse der einzig relevante Stoffwechselweg ist, sind metabolische Interaktionen nicht zu erwarten.