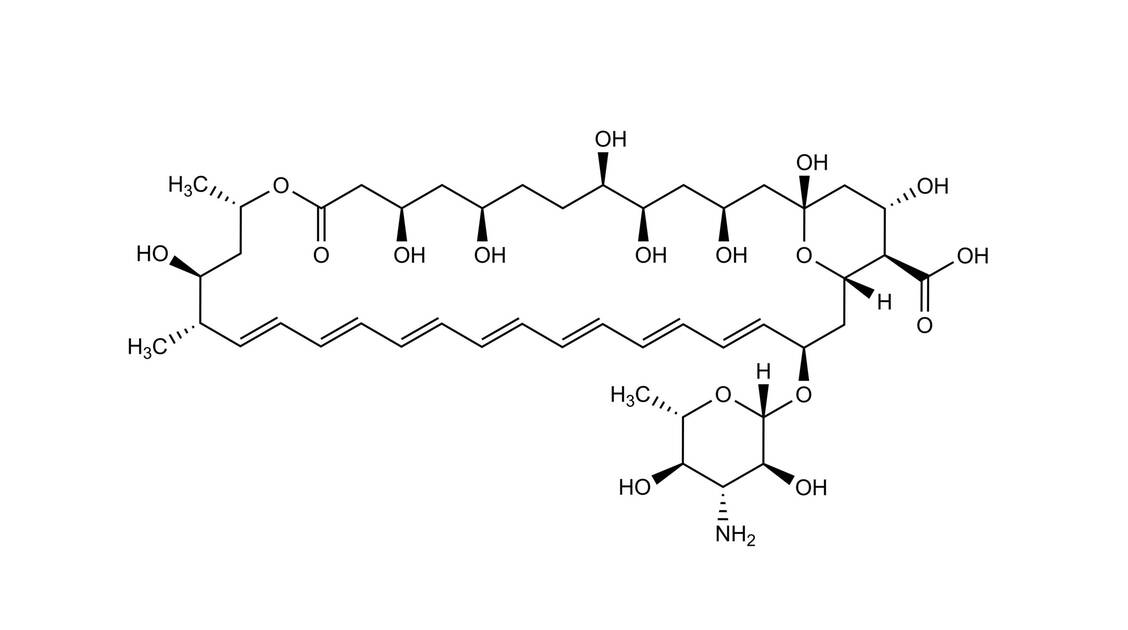

Bei mehr als 10 Prozent der Behandelten kann es zu Atemnot, Erbrechen, Fieber, Schüttelfrost und Hypotonie kommen. Amphotericin B ist nephrotoxisch: Da bestimmte Nierenzellen Sterole enthalten, an die der Wirkstoff binden kann, kann es zu Störungen der Zellpermeabilität und einer Nierenfunktionsstörung kommen; dies kann sich etwa in Elektrolytstörungen und erhöhten Serumkreatininwerten äußern. Bei schwer nierengeschädigten Patienten ist Amphotericin B kontraindiziert. Gleiches gilt bei schwerer Leberschädigung.

Aufgrund seiner ausgeprägten Lipophilie reichert sich der Wirkstoff bevorzugt in der Leber an und kann zu Funktionsstörungen führen. Auch Blutbildveränderungen (Anämie, Thrombozytopenie, Agranulozytose) können auftreten.

Liposomales Amphotericin B wird in der Fachinformation als »nachweislich deutlich weniger toxisch als konventionelles Amphotericin B« eingestuft. Besonders in Bezug auf Nephrotoxizität können Nebenwirkungen aber dennoch »nicht völlig ausgeschlossen werden«.

Bei der lokalen Anwendung sind die möglichen Nebenwirkungen weitaus harmloser. Häufig treten etwa gastrointestinale Beschwerden oder Hautausschläge auf.