Wenn mykotische Abwehrstrategien bekannt sind, können Wissenschaftler Strategien entwickeln, um diese Mechanismen zu umgehen. So kombinierte beispielsweise ein Forschungsteam der Universitätsmedizin Würzburg small interfering RNA (siRNA) mit Amphotericin B in anionischen Liposomen (17). Die siRNA wurden in ihrem Vehikel in die Zellen transportiert und blockierten gezielt drei für das Pilzwachstum essenzielle Gene.

Die siRNA-basierten Therapeutika bieten laut den Forschern die Möglichkeit, praktisch alle Targets auf mRNA-Ebene gezielt zu beeinflussen, auch solche, die mit herkömmlichen niedermolekularen Wirkstoffen auf Proteinebene als »nicht angreifbar« gelten.

Darüber hinaus lässt sich die RNA-Interferenz (RNAi) mit klassischen antimikrobiellen Substanzen kombinieren. Dadurch können Gene, die an Resistenzmechanismen beteiligt sind, etwa solche für Effluxpumpen, gezielt ausgeschaltet werden. So ließe sich die Wirksamkeit herkömmlicher antimikrobieller Substanzen steigern, insbesondere gegenüber resistenten Erregerstämmen.

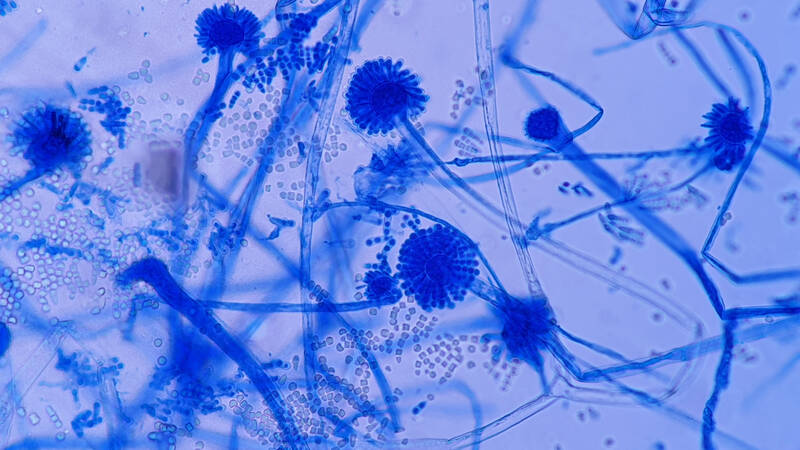

Beim Schimmelpilz Aspergillus (A.) fumigatus ist die Biofilmbildung ein wichtiger Mechanismus, der zur Resistenz beiträgt. Diese schützenden Schleimschichten bildet der Pilz in den Atemwegen und kann dadurch sowohl das Immunsystem des Wirts als auch Antimykotika abwehren. Ein Strukturmolekül dieses Biofilms ist das Polysaccharid Galaktosaminogalaktan (GAG), dessen teilweise Deacetylierung durch das Enzym Agd3 für die Biofilmbildung und die volle Virulenz des Pilzes wichtig ist (18). In einer Studie fanden Wissenschaftler im Jahr 2023 heraus, dass Actinomycin D, Actinomycin X2, Rifaximin und Imatinib das Protein Agd3 in vitro inhibieren. Actinomycin D und Imatinib reduzierten die Biofilmbildung deutlich, ohne das Pilzwachstum zu beeinträchtigen. Imatinib verringerte zudem in einem Infektionsmodell abhängig von Agd3 die Virulenz von A. fumigatus.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kombination klassischer Antimykotika mit Biofilm-hemmenden Substanzen wie Imatinib ein möglicher neuer Therapieansatz sein könnte.