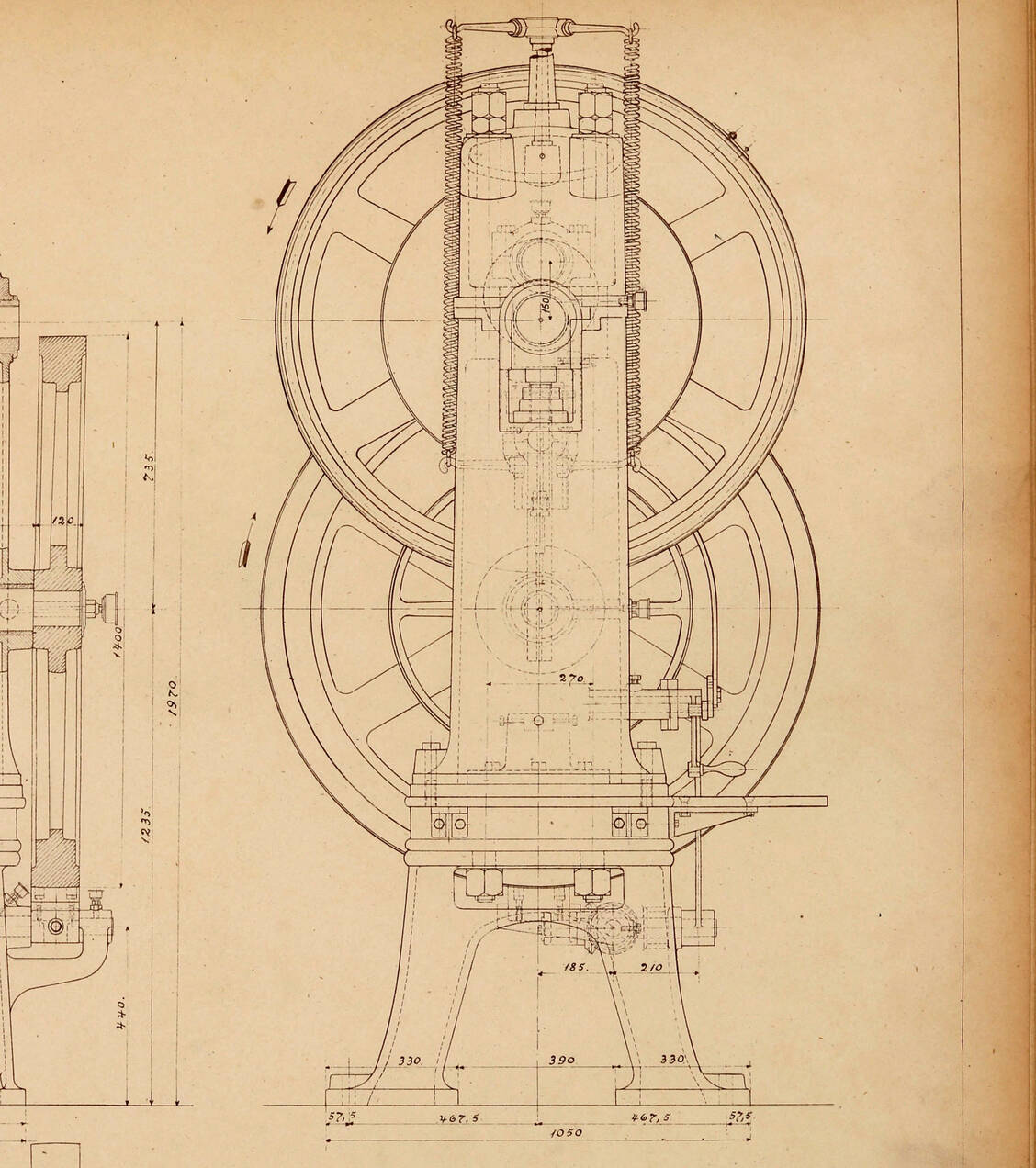

Aus diesem Kontext stammen höchstwahrscheinlich die als Katalog gebundenen Lichtpausen. Sie enthalten Pläne von Maschinen zur Herstellung und Befüllung von Salbentuben aus Zinn im Maßstab 1:1 bis 1:10 (Abbildung 2). Ein großformatiger Plan zeigt den Aufbau eines Opiumröstapparats (180 × 63 cm, 1:5). Auch Maschinen zum Verpacken von Tikee (Rohopium) sowie Tabakschneidemaschinen sind enthalten.

Fotografien dieser Opiumfabrik in Batavia aus dem frühen 20. Jahrhundert, erhalten im Wereldmuseum Amsterdam, zeigen die Maschinen vom Typ »Huizer« sowie Arbeiter beim Verpacken kleinster Tuben – vielleicht mit Opium-Wundsalbe.

Die Einkünfte aus dem Opiumvertrieb auf Java bildeten lange einen erheblichen Teil der Finanzierung der Kolonialbehörden. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts wurden die Produktions- und Abgabemengen von Opium nach und nach gezielt stark reduziert – durch veränderte Gewohnheiten der lokalen Bevölkerung und als Reaktion auf eine vermehrte Ethikdiskussion -innerhalb der Kolonialregierung und in den Niederlanden selbst.