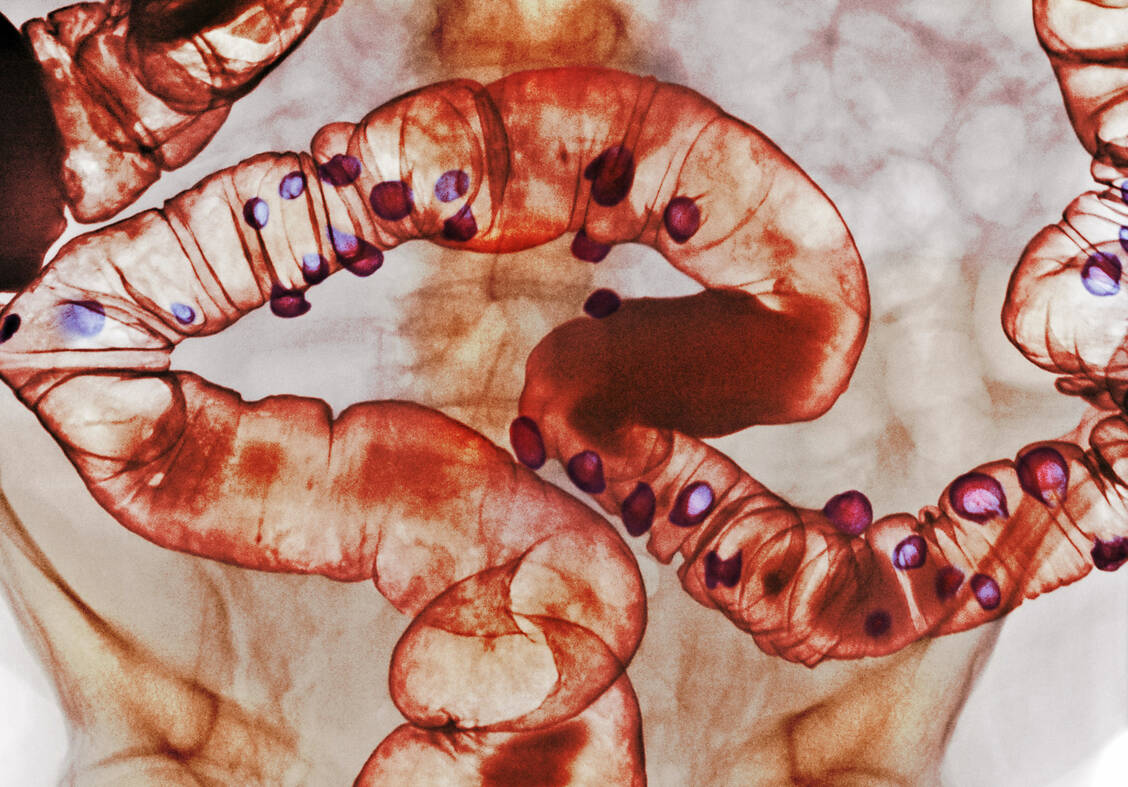

Anders kann sich dies bei komplizierten und wiederkehrenden Verläufen darstellen. Pathologisch liegen hier oftmals inflammatorische Prozesse zugrunde, die, ausgehend von den Divertikeln im Kolon, auf die Darmwand übergreifen und mit Blutungen sowie Abszessen und/oder Fisteln, Perforationen, Stenosierungen und auch divertikulitischen Tumoren einhergehen können. »Betroffene profitieren in diesen Fällen von einer Entfernung des erkrankten Darmabschnitts und erhalten einen großen Teil Lebensqualität zurück«, unterstreicht Professor Dr. Christoph-Thomas Germer, Würzburg, in einem Statement der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS) anlässlich der Veröffentlichung der ersten S3-Leitlinie Divertikelkrankheit/Divertikulitis. Die Mehrheit der Divertikulitiden verlaufe jedoch unkompliziert und mild und könne, bei entsprechender Betreuungsintensität, ambulant versorgt werden.