Prävalenz

Etwa 7 Prozent der Kinder und bis zu 2 Prozent der Erwachsenen in Deutschland, weltweit häufiger in industrialisierten Ländern

Ätiologie

Multifaktoriell: genetische Prädisposition, zum Beispiel Filaggrin-Mutationen, Dysfunktion der Hautbarriere, immunologische Überreaktion, Umweltfaktoren (Allergene, Schadstoffe), Stress

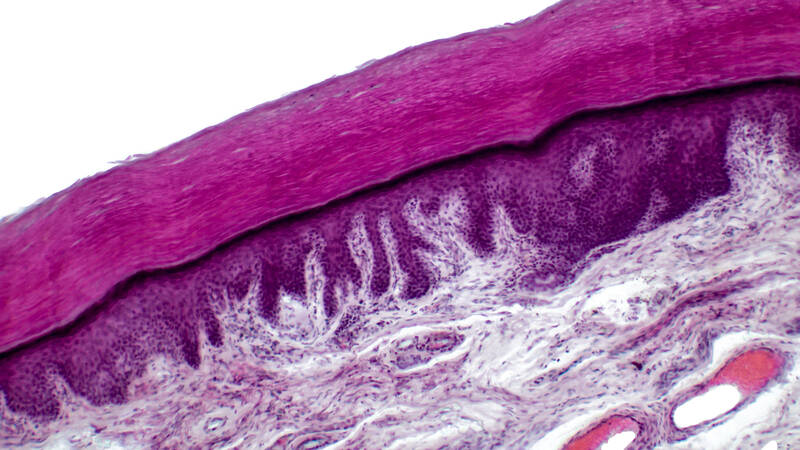

Pathophysiologie

Defekte der Hautbarriere führen zu erhöhter Permeabilität, Feuchtigkeitsverlust und erhöhter Exposition gegenüber Umweltallergenen; Dysregulation des Immunsystems mit TH2/TH22-Dominanz

Leitsymptome

Chronisch-rezidivierende Ekzeme, intensiver Juckreiz, trockene und empfindliche Haut, oft beginnend im frühen Kindesalter; typische Verteilung der Läsionen je nach Alter

Klinische Manifestation

Akute Schübe mit erythematösen, exsudativen Läsionen, chronische Phasen mit Lichenifikation, Hyperkeratose; oft quälender Juckreiz (Pruritus), kann Schlaf und Lebensqualität stark beeinträchtigen

Differenzialdiagnose

Psoriasis, seborrhoisches Ekzem, Kontaktdermatitis, Ichthyosen, Skabies, kutane Lymphome

Drei Therapiestufen

Basistherapie (Emollienzien zur Unterstützung der Hautbarriere); topische Therapie (Glucocorticoide, Calcineurin-Inhibitoren); systemische Therapie (Glucocorticoide, Biologika, Januskinase-Inhibitoren)

Proaktive Therapie

Langfristiger Einsatz topischer entzündungshemmender Mittel auf erkrankte Hautpartien, kombiniert mit Emollienzien zur Prävention von Rezidiven

Antimikrobielle Therapie

Bei Infektionen, zum Beispiel mit Staphylococcus aureus, aber keine Lokaltherapie aufgrund von Resistenzbildung; systemische Antibiotika nur bei großflächigen Infektionen

Prognose

Oft Rückbildung im Erwachsenenalter, bei vielen Patienten jedoch persistierende oder rezidivierende Symptome; Verschlechterung durch Stress, Klimafaktoren und Infektionen möglich

Komorbiditäten

Häufig mit anderen atopischen Erkrankungen assoziiert wie Asthma, allergische Rhinitis, Nahrungsmittelallergien; erhöhtes Risiko für psychische Störungen und Schlafstörungen