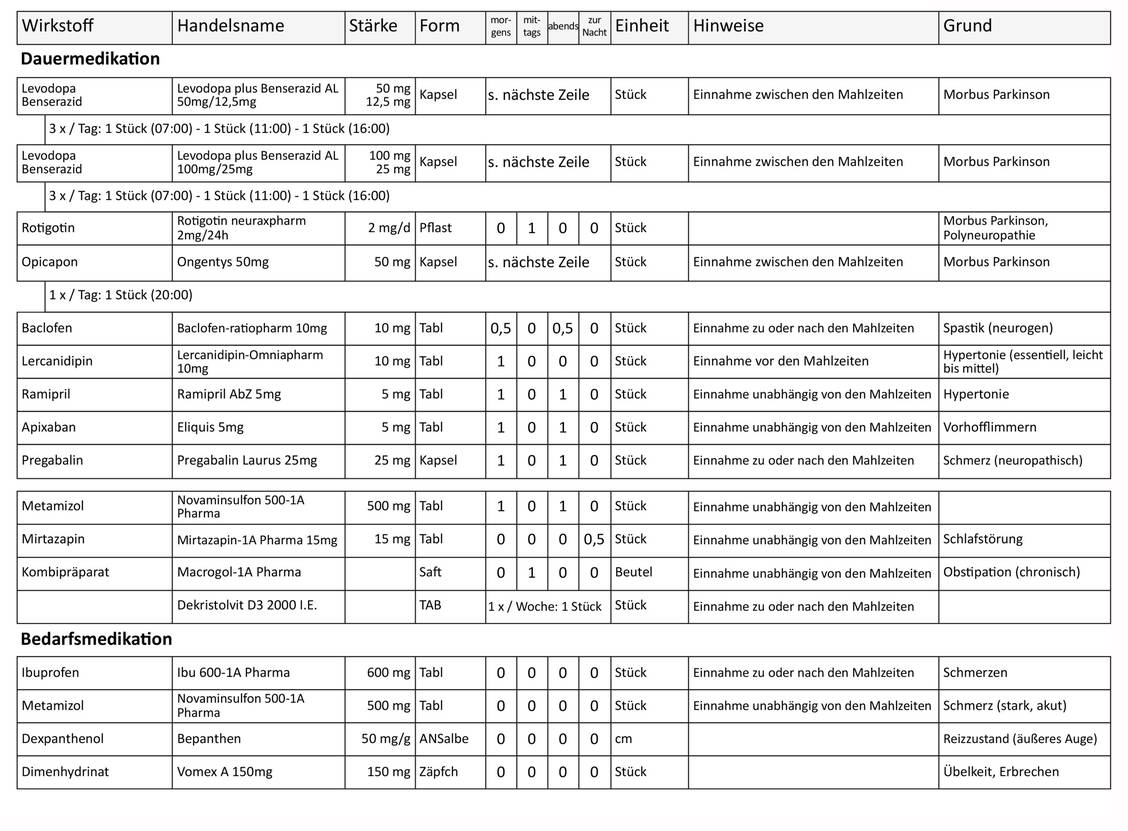

Zum Warmlaufen hatte Referent Dr. Alexander Ravati einen fiktiven Fall mitgebracht. Parkinson-Patienten Ursula Übel, 73 Jahre alt, klagt über Übelkeit, Appetitlosigkeit und Morgensteifigkeit. Zudem ist ihr aktueller Blutdruck sehr niedrig, trotz Diagnose arterielle Hypertonie, bei hohem Ruhepuls. Laut Medikations-Anamnese erhält sie dreimal täglich Levodopa/Benserazid, zwei Lercanidipin-haltige Präparate gegen ihren Bluthochdruck, Oxybutynin und Solifenacin gegen ihre Dranginkontinenz und gegen die Übelkeit Metoclopramid (MCP).

Das MCP stuften sofort zahlreiche Teilnehmende als ungeeignet bei Parkinson ein. Als unselektiver Dopamin-Antagonist wirke der Arzneistoff nicht nur wie gewünscht im Brechzentrum, sondern auch unerwünscht an den D1- und D2-Rezeptoren in den Basalganglien, an denen ohnehin bei Parkinson ein Dopamin-Defizit herrscht, erläuterte Ravati. »MCP ist bei Parkinson nicht nur absolut ungeeignet, sondern kontraindiziert.« Eine Alternative sei Domperidon, dass im Gegensatz zu MCP nicht zentral, sondern nur peripher wirke.

Der niedrige Blutdruck lässt sich durch die Doppelverordnung von zwei Lercanidipin-Präparaten mit unterschiedlichen Markennamen zurückführen. Hier ließe sich die Dosierung deutlich reduzieren. Zudem sei auf eine konstante Nüchtern-Einnahme vor dem Essen zu achten. »Mit einer fettreichen Mahlzeit kann die Bioverfügbarkeit um bis zu 30 Prozent steigen«, mahnte Ravati. Zudem könne eine Überdosis Lercanidipin eine Reflextachykardie auslösen, was den hohen Ruhepuls erklären könnte.

Bei Oxybutynin und Solifenacin liegt eine sogenannte Pseudo-Doppelverordnung vor. Es wurden zwei Mittel zwar mit unterschiedlichen Arzneistoffen, aber ähnlicher Wirkung verordnet, vermutlich von zwei verschiedenen Ärzten. »Beide wirken anticholinerg, was sich kontraproduktiv auf die Parkinson-Erkrankung auswirkt«, so Ravati. Laut Leitlinie soll bei Inkontinenz bei Parkinson-Patienten nur eines davon gegeben werden. Das sympathomimetisch wirkende Mirabegron könne hier eine Alternative zu den beiden Parasympatholytika sein. Es soll bei Parkinson-Patienten etwas besser verträglich sein.

Bei Medikationsanalysen gehe es aber nicht nur um das zu viel, wie bei den (Pseudo-) Doppelverordnungen, sondern auch darum, was möglicherweise fehlt, betonte Ravati. Die Morgensteifigkeit zeige an, dass die Parkinson-Erkrankung noch nicht ausreichend behandelt sei. Dafür eigne sich entweder ein L-Dopa-Retardpräparat zum Abend oder schnell lösliche L-Dopa-Tabletten am Morgen. Eventuell könnte noch ein COMT-Hemmer ergänzt werden.