Das Pankreaskarzinom zählt weltweit zu den Tumoren mit der schlechtesten Prognose. Die Fünf-Jahres-Überlebensrate liegt bei nur etwa 9 Prozent. Die Krebserkrankung ist so gefährlich, weil sie lange Zeit asymptomatisch verläuft. Erst im fortgeschrittenen Stadium können sich unspezifische Beschwerden wie Rücken- und Oberbauchschmerzen, Verdauungsstörungen, Übelkeit, Appetit- und Gewichtsverlust oder ein Ikterus einstellen. Oft erfolgt die Diagnose erst, wenn bereits Metastasen vorhanden sind. Eine kurative chirurgische Therapie ist meist nicht mehr möglich.

Mögliche Optionen sind die Chemo-, Strahlen- oder Radiochemotherapie. Häufig angewendet wird das FOLFIRINOX-Schema mit den Wirkstoffen Folinsäure (Leucovorin), 5-Fluorouracil, Irinotecan und Oxaliplatin oder auch Gemcitabin plus nab-Paclitaxel (Albumin-gebundenes Paclitaxel).

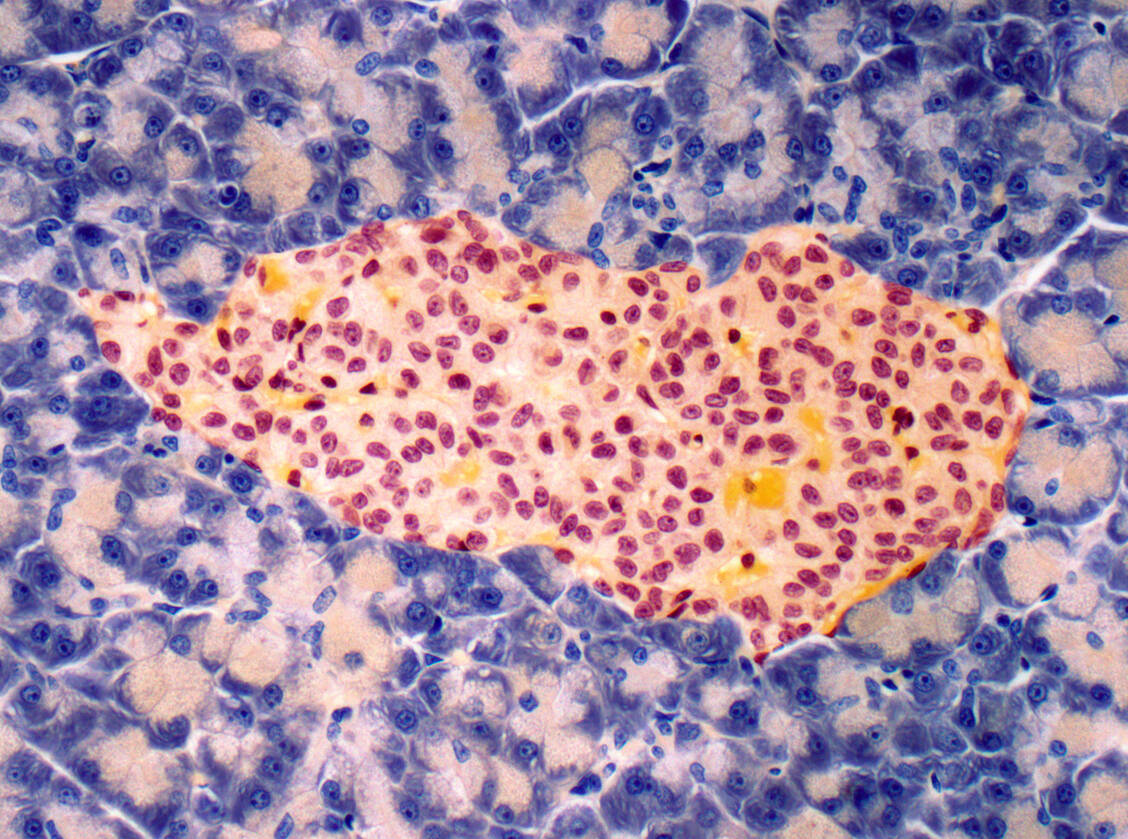

Auch mit einer Immuntherapie lassen sich viele Tumoren behandeln. Beim duktalen Adenokarzinom der Bauchspeicheldrüse (PDAC) könnte eine Kombinationstherapie die Erfolgsaussichten verbessern, denn oft erkennen T-Zellen die Tumorzellen nicht oder kommen nicht an sie heran. Wissenschaftler vom Deutschen Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK) haben den Tyrosinkinase-Inhibitor Nintedanib und den MEK-Inhibitor Trametinib im Tiermodell kombiniert. Im Duo waren die Wirkstoffe in der Lage, die T-Zellen zur Infiltration anzuregen. Eine Anti-PD-L1-Immuntherapie konnte nun besser greifen.

Auch mit mRNA könnte möglicherweise eine Therapie zur Verfügung stehen. Die Firma Biontech präsentierte auf dem diesjährigen Meeting der ASCO (American Society for Clinical Oncology) erste Daten einer laufenden Phase-I-Studie mit dem mRNA-Impfstoff Autogene Cevumeran (BNT122, RO7198457). Dabei handelt es sich um eine individualisierte Neoantigen-spezifische Immuntherapie (iNeST). Neoantigene werden von Krebszellen produziert und unterscheiden sich von den Proteinen gesunder Zellen. Der Impfstoff Autogene Cevumeran kodiert für 20 Neoantigene. Er wird in der Studie in Kombination mit dem Anti-PD-L1-Immun-Checkpoint-Inhibitor Atezolizumab und Chemotherapie bei Patienten mit chirurgisch entferntem PDAC geprüft. Die vorläufigen Ergebnisse deuten auf eine signifikante Korrelation zwischen der durch den Impfstoff ausgelösten Immunantwort und einem verzögerten Wiederauftreten des Tumors hin. Dabei erwies sich die Therapie als gut verträglich.

Literatur: 17–21