Myelofibrose ist eine schwere, oft stark beeinträchtigende Erkrankung des Knochenmarks. Mit Fedratinib steht Patienten in Deutschland nun seit vielen Jahren erstmals eine neue Therapieoption zur Verfügung. Der Arzneistoff ist als Schrittinnovation zu sehen. Das Wirkprinzip ist von dem seit vielen Jahren bereits zugelassenen Ruxolitinib, ebenfalls einem Januskinase-Inhibitor, bekannt.

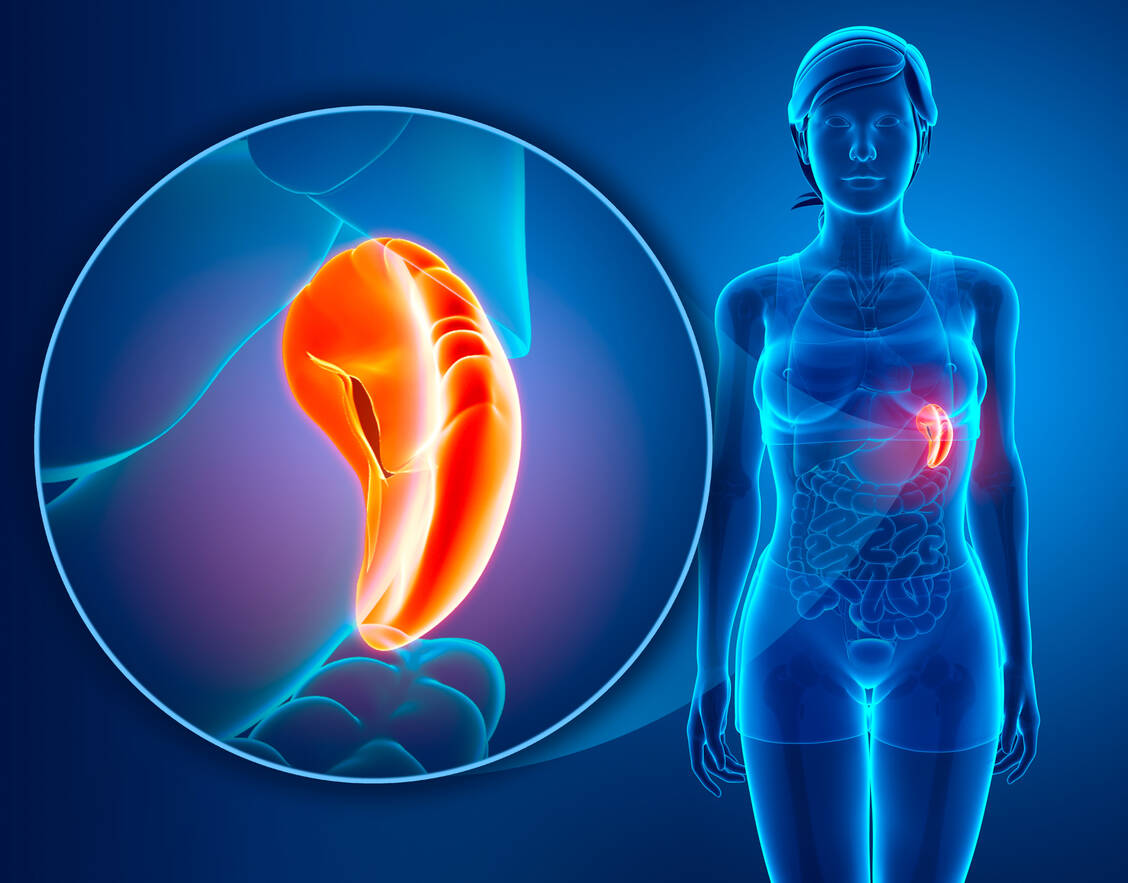

Dass Fedratinib dennoch als Schrittinnovation einzustufen ist, beruht auf den Zulassungsstudien. In diesen stellte Fedratinib seine Wirksamkeit unter Beweis und zeigte eine klinisch bedeutsame Reduktion des Milzvolumens und der Symptomatik. Dies konnte in der JAKARTA2-Studie auch bei mit Ruxolitinib vorbehandelten Patienten gezeigt werden. Das ist eine gute Nachricht, denn gerade für diese Patienten werden zusätzliche Behandlungsoptionen besonders dringend benötigt.

Augenmerk sollte man weiterhin auf das Sicherheitsprofil legen. Fälle von schwerwiegender und tödlich endender Enzephalopathie, einschließlich der Wernicke-Enzephalopathie, wurden bei Patienten unter Fedratinib beobachtet. Die Wernicke-Enzephalopathie ist auf einen Thiaminmangel zurückzuführen. Jede psychische Veränderung, Verwirrung oder Gedächtnisstörung sollte Anlass zur Besorgnis geben und eine vollständige Beurteilung einschließlich einer neurologischen Untersuchung, einer Bestimmung des Thiaminspiegels und einer Bildgebung nach sich ziehen, heißt es folgerichtig in der Fachinformation von Inrebic.

Sven Siebenand, PZ-Chefredakteur