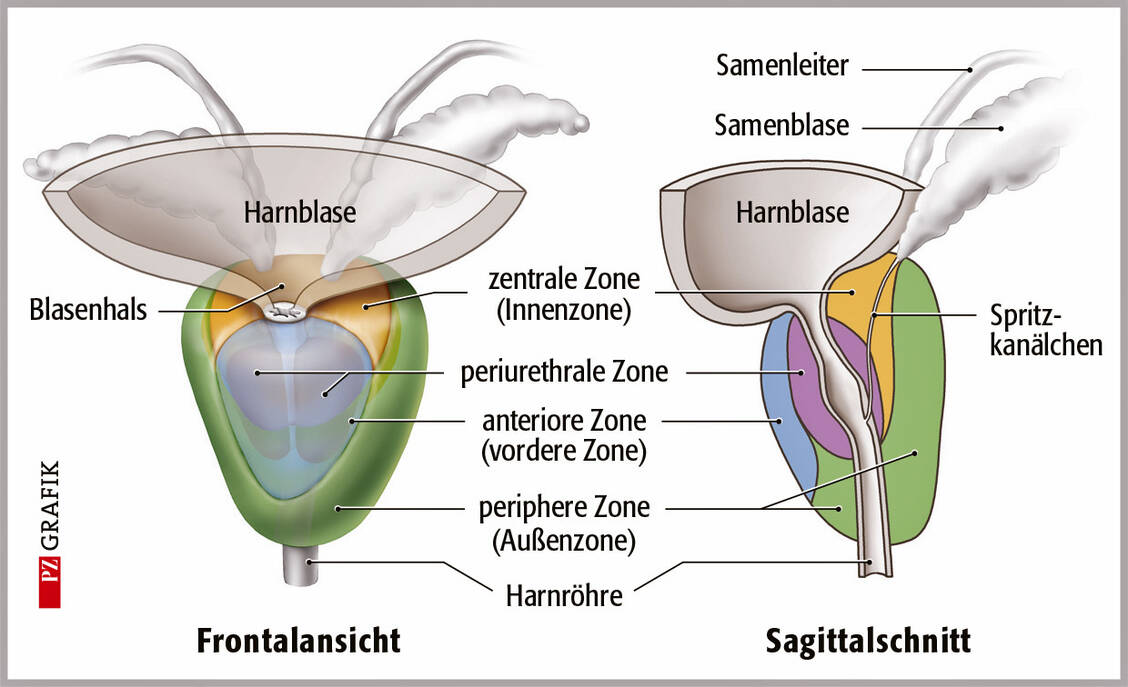

Benigne Prostatahyperplasie: Benign Prostatic Hyperplasie (BPH); bezieht sich ausschließlich auf die rein histologische Volumenzunahme der Vorsteherdrüse

Benigne Prostatavergrößerung: Benign Prostatic Enlargement (BPE); Bezeichnung für eine tastbare und zum Beispiel sonografisch messbare Vergrößerung der Prostata, die nicht zwingend mit Beschwerden einhergehen muss; Volumen über 25cm³

Blasenauslassobstruktion: Bladder Outlet Obstruction (BOO); bezeichnet einen erhöhten Auslasswiderstand, sodass zur Miktion ein höherer Blaseninnendruck notwendig ist; unspezifischer Begriff

Benigne Prostataobstruktion: Benign Prostatic Obstruction (BPO); mechanische Einengung der Harnröhre (Blasenauslassobstruktion), die durch eine BPE verursacht wird

Symptome des unteren Harntrakts: Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS); Beschwerden mit Ursprung im unteren Harntrakt; unspezifisch, da viele andere Krankheiten ähnliche Symptome verursachen

Benignes Prostatasyndrom (BPS): nur im deutschsprachigen Raum verwendeter Begriff; im angloamerikanischen Raum: »clinical BPH« oder »LUTS suggestive of BPH«

Literatur: 1, 2, 3