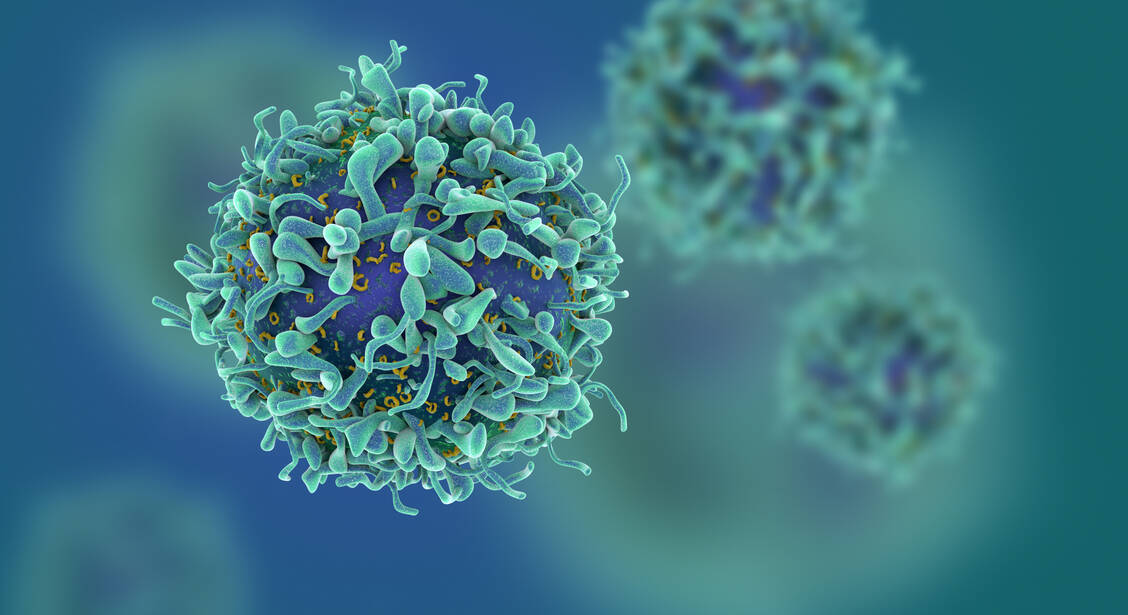

Es war bereits bekannt, dass bei der Entstehung von RA Proteine des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHCII), die für Antigenpräsentation und Antigenerkennung durch T-Zellen wichtig sind, eine Rolle spielen. Die Forschenden fanden heraus, dass ein bestimmtes MHCII-Protein mit der Bezeichnung Aq, wenn es an ein galaktolysiertes Peptid von COL2 gebunden ist, die Entwicklung von RA im Mausmodell stoppen konnte. Entsprechend stellte das Team einen Impfstoff her, der diesen Proteinkomplex Aq-galCOL2 enthält. Dieser interagiert der Publikation zufolge direkt mit dem antigenspezifischen T-Zell-Rezeptor (TCR), was zur Vermehrung von regulatorischen T-Zellen führt, wodurch Angriffe des Immunsystems auf körpereigenes Gewebe verhindert werden, ohne die allgemeine Immunfunktion zu beeinträchtigen.