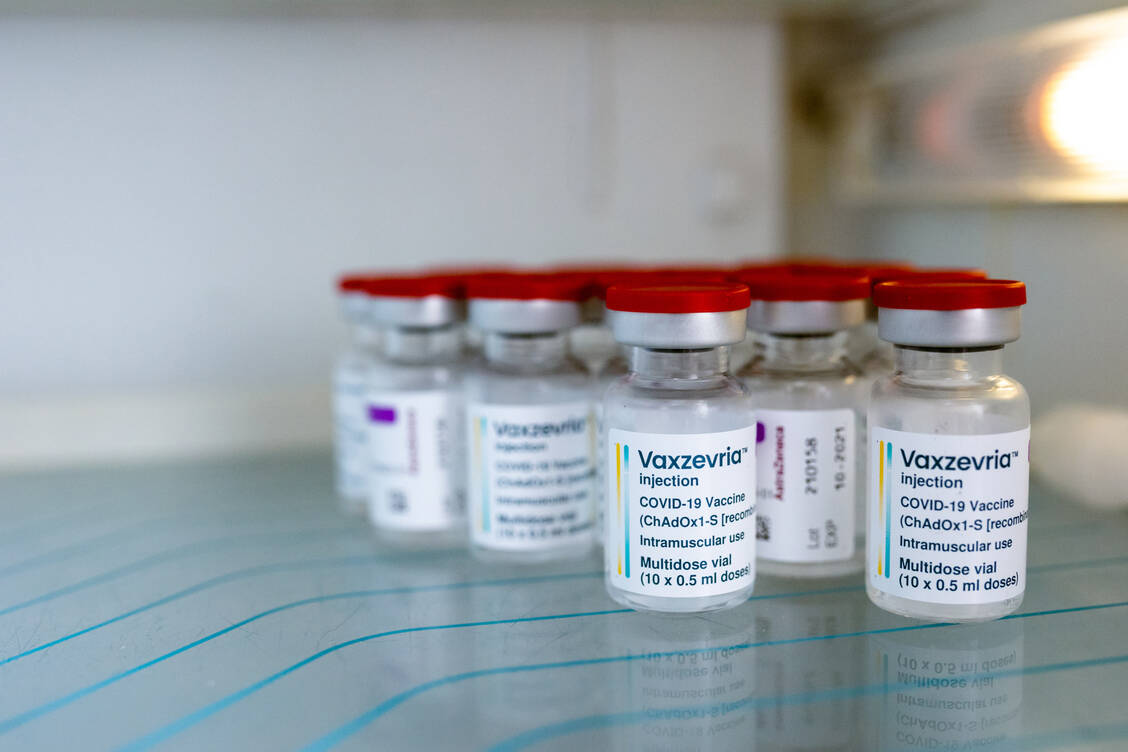

Bei vier von 13 Teilnehmern, die eine zweite intranasale Dosis verabreicht bekommen hatten, wurden Antikörper-Reaktionen in der Schleimhaut festgestellt. Die Titer überstiegen nur selten und wenn, dann nur in bescheidenem Maße, die absoluten Medianwerte in den Genesenenproben. Zudem waren bei einer Minderheit der Teilnehmer 28 Tage nach einer ersten oder zweiten intranasalen Impfung Anti-Spike-IgG- und/oder -IgA-Reaktionen im Serum nachweisbar. Diese Reaktionen waren schwächer als bei Teilnehmern, die nach der intranasalen Impfung einen intramuskulären Impfstoff erhalten hatten, was jedoch außerhalb des Studienprotokolls lag. Diese Reaktionen waren auch schwächer als typische Reaktionen auf zwei intramuskuläre Impfungen, entweder in Proben, die 28 Tage nach einer zweiten Dosis Vaxzevria in einer anderen Studie entnommen wurden, oder in Baseline-Proben von Teilnehmern der Gruppen 4 und 5 in der aktuellen Studie, die mindestens 105 Tage vor der Aufnahme in die Studie zweimal mit einer intramuskulären Vakzine geimpft worden waren.