Atopisches Ekzem

von Tanja Schweig, Alsdorf

Diätversuche bei Neurodermitis sind

beliebt. Doch oft bedeuten sie Stress und die Gefahr einer Fehlernährung.

Nur bei 20 bis 30 Prozent der Kinder triggern tatsächlich ein bis zwei

Nahrungsmittel das Ekzem; noch seltener ist dies bei Erwachsenen. Allerdings

lohnt es sich bei allen Kindern mit atopischem Ekzem, sie schrittweise an

Nahrungsmittel zu gewöhnen.

Für Kinder mit atopischer Disposition eines oder beider Elternteile lässt

sich die Wahrscheinlichkeit abschätzen, mit der sie selbst einmal eine

Allergie bekommen (Tabelle 1). Eltern können bei Kindern mit einer erhöhten

Allergiebereitschaft eine Ernährungsprophylaxe betreiben, um den Ausbruch

einer allergischen Erkrankung hinauszuzögern oder vielleicht sogar zu

verhindern.

Tabelle 1: Prozentualer Anteil an Kindern mit atopischem Ekzem in den

ersten zwei Lebensjahren (modifiziert nach 5)

Eltern mit

atopischem Ekzem

betroffene

Kinder

(in Prozent)

keiner

18,4

ein Elternteil

38,8

beide Elternteile

66,7

Untersuchungen belegen, dass bereits im Mutterleib eine Sensibilisierung

auf Nahrungsmittel möglich ist. Mütterliche Antigene gelangen per

Nabelschnurblut in den Körper des Kindes. Allergische Reaktionen werden

schon bei Feten ab dem zweiten Trimenon nachgewiesen. Trotzdem resümieren

derzeit Experten, dass diätetische Maßnahmen in der Schwangerschaft keinen

Einfluss auf die Manifestation eines atopischen Ekzems hätten. Allgemeine

Empfehlungen für Schwangere existieren deshalb nicht. Einziger Tipp:

Erdnüsse und Produkte daraus, die zu frühen und schweren anaphylaktischen

Reaktionen bei Kindern führen können, sollten Schwangere meiden.

Lactobacillus halbiert Allergierisiko

In einer finnischen Studie (doppelblind, randomisiert,

placebokontrolliert) mit 132 Müttern konnte die Einnahme von Lactobacillus

GG bei Risikokindern die Wahrscheinlichkeit einer atopischen Erkrankung in

den ersten beiden Lebensjahren halbieren. Die Schwangeren erhielten die

Probiotika ab der zweiten bis vierten Woche vor dem Entbindungstermin und

weitere sechs Monate lang während der Stillzeit. Nicht gestillte Kindern

erhielten den Kapselinhalt auf dem Löffel. Die Autoren halten Probiotika für

Kinder für unbedenklich. Derzeit laufen Studien mit mehr Teilnehmern und

über längere Zeit. Erst dann können Empfehlungen ausgesprochen werden.

Der Behandlung mit Probiotika liegt folgende Beobachtung zugrunde: Werden

Kinder nach anthroposopischen Vorstellungen ernährt und medizinisch

behandelt, leiden sie seltener an allergischen Erkrankungen als Kinder aus

anderen Familien. Die Autoren der Studie vermuten, dass unter anderem der

reichliche Verzehr von fermentiertem Gemüse, das lebende Milchsäurebakterien

wie Lactobacillus plantarum enthält, eine Rolle spielt. Es wird angenommen,

dass die Intestinalflora für die Mucosabarriere und damit für den Übertritt

von allergenen Nahrungsbestandteilen mitverantwortlich ist.

Stillen wirkt allergiepräventiv

Nach der Geburt gilt Stillen als beste Allergieprophylaxe. In einer

prospektiven Studie, in der Kinder von der Geburt bis zum 17. Lebensjahr

kontrolliert wurden, war die Prävalenz der Atopie bei den nicht oder nur

wenig gestillten Kindern signifikant erhöht. Deshalb sollten Säuglinge

mindestens vier, besser noch sechs Monate ausschließlich gestillt werden

–ohne jegliche Zusatznahrung und Nachtflasche. Auch während der ersten

Lebenstage, bevor ausreichend Milch bei der Mutter einschießt, darf das Kind

keinen Milchersatz bekommen. Bei Bedarf kann es Glucoselösung trinken.

Die Vorteile der Muttermilch: Sie enthält arteigenes Protein, das nicht

allergisierend wirkt. Außerdem fördert sie die Bifidusflora im Darm des

Säuglings. Damit beschleunigt Muttermilch die Ausbildung der Mucosabarriere

und hemmt so den Übertritt von Fremdeiweiß.

Über die Ernährung der Mutter gelangen auch antigene Nahrungsbestandteile

in die Muttermilch und damit zum Kind. Bisher sind die Studien an Stillenden

zu wenig aussagekräftig, um der Mutter zu einer vorbeugenden Diät in der

Stillzeit raten zu können. Wahrscheinlich ist der allergiepräventive Effekt

relativ gering, wohingegen durch das Weglassen bestimmter Nahrungsmittel,

vor allem von Kuhmilch, Hühnerei, Fisch und Weizen, das Risiko einer

Fehlernährung für Mutter und Kind besteht. Lediglich einen exzessiven Genuss

dieser Nahrungsmittel sollten Mütter unterlassen. Wie in der Schwangerschaft

gilt auch in der Stillzeit: Erdnüsse vermeiden.

Anders sieht es aus, wenn das Kind erkrankt. Symptome eines atopischen

Ekzems wie Milchschorf treten erst nach dem zweiten Lebensmonat auf.

Zunächst sollte die Mutter weiter stillen. Denn neben Nahrungsmitteln können

zahlreiche andere Faktoren den Ausbruch beim Säugling verursacht haben. Ob

für die Mutter eine Diät sinnvoll ist, kann ein Allergie-Test beim Kind

klären. Werden Sensibilisierungen im Blut- und Provokationstest erkannt,

sollte die Mutter auf dieses Nahrungsmittel verzichten.

In einer kleinen Studie wurden 14 asymptomatische, ausschließlich

stillende Mütter, deren Säuglinge eine durch Tests gesicherte

Kuhmilch-Allergie hatten, mit zehn Müttern mit gesunden Säuglingen

verglichen. Nachdem alle Mütter eine Kuhmilch-Eliminationsdiät eingehalten

hatten und daraufhin in steigender Dosierung wieder Kuhmilch tranken,

zeigten die Kinder mit Kuhmilch-Allergie zunehmend Ekzeme.

Aber auch eine Eliminationsdiät der Mutter ist nicht immer erfolgreich.

Verläuft die Neurodermitis bei einem Säugling trotzdem weiterhin stark,

treten sogar Durchfälle und Erbrechen auf und ist bereits das Wachstum des

Kindes verzögert, kann das Abstillen von Vorteil sein.

Zu diesem Ergebnis kam eine finnische Studie mit 100 voll gestillten

Kindern mit schwerer Neurodermitis. Die Kinder erhielten danach eine

hypoallergene Säuglingsnahrung. Die atopische Dermatitis besserte sich

signifikant, und die Kinder legten im Wachstum wieder deutlich zu.

Schutz aus der Babyflasche

Wenn Mütter ihre Babys nicht stillen, sollten Risikokinder während der

ersten sechs Lebensmonate hypoallergene Säuglingsnahrung erhalten.

Unterschieden werden diese Formula-Nahrungen hinsichtlich der eingesetzten

Proteine: Es gibt Casein- und Molkehydrolysate sowie Nahrungen auf Soja- und

Rindercollagenbasis. Des weiteren spielt der Hydrolysierungsgrad des

Eiweißes eine Rolle. Durch die Hydrolysierung wird die allergene Potenz der

Proteine in unterschiedlichem Maß reduziert. Neben schwachen beziehungsweise

partiell hydrolysierten Formula (Teilhydrolysate) sind stark beziehungsweise

extensiv hydrolysierte Formula im Handel (Tabellen 2 und 3).

Tabelle 2: Hydrolysat-Säuglingsnahrungen auf dem deutschen Markt

Hydrolysierungsgrad

Ausgangsprotein

Präparatebeispiele, Hersteller

schwach/partiell

Molke

Humana HA, Humana

Milasan HA, Milasan

Beba HA, Aletemil HA, Aponti HA, Nestlé

Milumil HA, Nutricia-Milupa

mittelgradig

Molke

Molke-Casein

Hipp HA, Milupa

Aptamil HA, Nutricia-Milupa

stark/hochgradig

Molke

Casein

Alfaré, Nestlé

Pepti Junior, Nutricia-Milupa

Nutramigen, Pregestimil, Mead Johnson

Schwache Hydolysate schmecken weniger bitter als die stark hydrolysierten

Nahrungen. Einer Molkehydrolysat-Nahrung sind Bifiduskeime zugesetzt (Beba

HA® 2 probiotisch). Weiterhin

gibt es Nahrungen auf Aminosäurebasis (zum Beispiel Pregomin AS®,

Neocate® für Säuglinge,

Neocate Advance für Kinder zwischen 1 und 10 Jahren); sie sind nicht

allergen, weil sie kein Eiweiß enthalten.

Tabelle 3: Säuglingsnahrungen auf Sojabasis

Präparatebeispiele

Hersteller

Lactopriv

Töpfer

Milupa SOM

Pregomin (Soja, Schweinecollagen)

Milupa

Multival Plus

Abbott

Humana SL

Humana

ProSobee

Mead Johnson

Sojagen Plus

Granovita

Wichtig zu wissen: Säuglingsnahrungen sind Diätetika. Das heißt, der

Hersteller kann jederzeit die Zusammensetzung seines Produktes unter

gleichem Namen ändern, so lange er die Vorschriften für ein Diätetikum

einhält.

Bisher gilt die Regel: Schwache Hydrolysate erhalten alle nicht

gestillten Risikokinder zur Vorbeugung und erkrankte Kinder ohne

nachgewiesene Kuhmilcheiweiß-Allergie; wird bei ihnen eine

Kuhmilcheiweiß-Allergie diagnostiziert, benötigen sie ein starkes Hydrolysat,

eine Säuglingsnahrung auf Aminosäuren- oder Soja-Basis. Das

Forschungsinstitut für Kinderernährung, Dortmund, empfiehlt allerdings,

Hydrolysate den Soja-Nahrungen vorzuziehen, weil etwa 25 Prozent der

Säuglinge mit einer Kuhmilchallergie nach einiger Zeit auch auf Sojaeiweiß

allergisch reagieren.

Prävention mit Hydrolysaten?

Der prophylaktische Wert von partiell hydrolysierten Formula bei

atopischer Disposition ist noch unsicher. Weitere Aufklärung sollen mehrere

laufende Studien bringen, unter anderem die German Infant Nutritional

Interventions Study, kurz GINI-Studie, die an 2252 Säuglingen durchgeführt

wird. Sie vergleicht drei unterschiedliche hypoallergene Säuglingsnahrungen

mit normaler Kuhmilchnahrung. Zur Zeit liegt das Ein-Jahres-Ergebnis vor.

Bevor allerdings Empfehlungen gegeben werden können, ist das

Drei-Jahres-Ergebnis abzuwarten. Es erfasst auch spätere Manifestationen

sowie kindliches Asthma.

Nach dem vorläufigen Ergebnis hatte neben der Nahrung auch die Vererbung

einen entscheidenden Einfluss. Gab es bei den Eltern oder Geschwistern zwar

allergische Erkrankungen, aber keinen Neurodermitisfall, konnten alle drei

hypoallergenen Nahrungen bei den Babys das relative Risiko einer atopischen

Dermatitis um 45 bis 58 Prozent im Vergleich zu Kuhmilchformula senken.

Hatte allerdings ein Familienmitglied ersten Grades eine atopische

Dermatitis, konnte nur ein starkes Caseinhydrolysat das Neurodermitis-Risiko

um über die Hälfte reduzieren; ein schwaches und ein starkes Molkehydrolysat

schützten deutlich weniger.

Der erste Brei nach Plan

Ab dem sechsten Lebensmonat muss das Baby Beikost bekommen, weil sein

Nährstoffbedarf steigt. Am besten gehen die Eltern stufenweise vor und

bieten pro Woche immer nur ein Nahrungsmittel mehr an. Während der Woche

wird die Haut des Kindes beobachtet, ob eine Reaktion auf das Nahrungsmittel

oder ein Ekzemschub auftreten. Die Eltern sollten wissen, dass Kinder keine

Vielfalt brauchen. Das Immunsystem soll besser nach und nach lernen, sich

mit Fremdstoffen auseinander zusetzen.

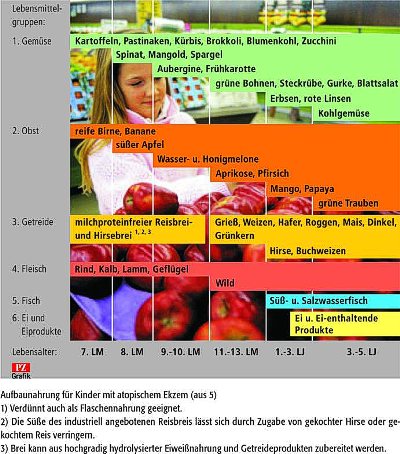

Einige Nahrungsmittel zeichnen sich durch eine meist gute Verträglichkeit

aus. In welcher Reihenfolge sie zugefüttert werden können, beschreibt die

Grafik. Der Plan wurde für Kinder mit atopischem Ekzem entwickelt; es können

aber auch Risikokinder ohne manifeste Allergie vorbeugend danach ernährt

werden. Es fällt auf, dass Frühkarotte nicht als erstes Gemüse empfohlen

wird. Obwohl Allergien gegen Karotten ohne gleichzeitige Pollenallergie im

Säuglingsalter extrem selten sind, raten einige Allergologen, damit bis zum

9. Lebensmonat zu warten.

Bei Getreidebreien sollten Eltern zuerst nur auf Reis- oder Hirsebrei

zurückgreifen, der ohne Kuhmilchprotein zubereitet wird. Eine Alternative

ist ein Brei aus Reis und Johannisbrotkeimen (Sinlac®),

der weder Soja noch Kuhmilch enthält und gut schmeckt. Erst im 11. Monat

werden Weizen, Hafer, Roggen und andere Getreide in die Ernährung

eingeführt.

Gänzlich verzichten sollten erkrankte Kinder im ersten Lebensjahr auf

wenige hochallergene Nahrungsmittel. Im Klartext: Erst ab ein bis drei

Jahren erhalten sie Eier, Fisch, Nüsse, Schokolade, Erbsen, Kohlgemüse und

Trauben. Manche Allergologen empfehlen Müttern, die nach dem sechsten Monat

nicht mehr stillen wollen, statt Kuhmilch im gesamten ersten Lebensjahr die

schwachen Hydrolysat- beziehungsweise Soja-Nahrungen zu geben.

Wird Tiefkühlgemüse verwendet, sollte es frei von Zusätzen wie Gewürzen,

Sahne, Butter oder anderen Milchbestandteilen sein. Bei Fertiggläschen ist

die Zutatenliste zu prüfen, denn viele Gläschen enthalten Gemüsemischungen.

Als Öle und Fette können milcheiweißfreie Margarine, Distel-, Sonnenblumen-,

Maiskeim- und Rapsöl verwendet werden.

Fencheltee wird meist vertragen

Kleinkinder können problemlos stilles oder kohlensäurearmes Mineralwasser

sowie ungesüßten Tee trinken. Neue Teesorten testen die Eltern am besten

auch unter Beobachtung der Haut. Es empfehlen sich Malven-, Lindenblüten-,

Stiefmütterchen- und Früchtetee, wenn die darin enthaltenen Früchte bereits

in die Ernährung eingeführt und gut vertragen wurden. Ob bestimmte

Heilpflanzentees mit Kamille, Fenchel oder Anis einen Einfluss auf die

Allergieentstehung im Kindesalter haben, wurde bisher nicht systematisch

untersucht.

Aus Beobachtungsstudien an Neugeborenen schließt man, dass der Einfluss

von Tees – sollte es ihn überhaupt geben – extrem gering sein muss. Das im

ätherischen Öl von Fenchel enthaltene Trans-Anethol kann zwar in Reinform

oder als Fenchelöl bei direktem Hautkontakt zu Irritationen führen. Beim

Überbrühen von Fenchelsamen geht allerdings kaum Anethol in die Teelösung

über, so dass die Allergenität von Fencheltee gering sein dürfte. Dazu

kommt, dass Allergien auf Fencheltee und -gemüse meist auf Kreuzallergien

mit Pollen oder Karotte beruhen; solche Sensibilisierungen sind im

Säuglingsalter aber sehr selten. Manche Autoren behaupten allerdings, dass

Teesorten wie Fenchel, Kümmel und Anis die Resorption von Allergenen über

die Darmmucosa verstärken könnten.

Frucht- und Gemüsesäfte können gegeben werden, wenn das Obst oder Gemüse

beim wöchentlichen Zufüttern gut vertragen wurde. Um die Übersichtlichkeit

zu wahren, geben die Eltern am besten keine Multivitamin- oder gemischten

Gemüsesäfte. Etwas Vorsicht ist geboten bei sehr säurereiche Lebensmitteln

wie Zitrusfrüchten, Kiwi, Ananas, Erdbeeren, unreifen Früchten und stark

gewürzten Speisen; in großen Mengen scheinen sie manchmal Juckreiz

auszulösen.

Pauschale Diäten sinnlos

Beim schrittweisen Einführen von Nahrungsmitteln kommt eventuell gar kein

Verdacht auf, dass ein Nahrungsmittel das atopische Ekzem beeinflusst.

Häufig prüfen Kinderärzte oder Allergologen zusätzlich mit einem Bluttest

(RAST- oder CAP-Test), ob überhaupt Sensibilisierungen vorliegen. Fällt auch

dieser Test negativ aus, sollten die Eltern das Kind mit einer vollwertigen

Ernährung versorgen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die

Gesellschaft für Kindheilkunde und Jugendmedizin geben dafür Richtlinien und

Stellungnahmen heraus.

Sinnlos ist es dagegen, vorbeugend alle möglichen Nahrungsmittel

auszuschließen. Pauschale Diäten führen zu unnötigem Stress und Leidensdruck

für das Kind. Es wird unter Umständen durch die strikte Diät zum Außenseiter

im Kindergarten, in der Schule und auf Kinderfesten. Außerdem besteht die

Gefahr einer Mangelernährung, wenn wichtige Nahrungsmittel wie Kuhmilch ohne

gleichwertigen Ersatz gestrichen werden. Diäten, die Zucker, Schweinefleisch

oder generell tierisches Eiweiß verbieten, entbehren einer

wissenschaftlichen Grundlage.

Tagebuch bringt Aufklärung

Bei 20 bis 30 Prozent der Kinder mit einem schweren bis mittelschwerem

Ekzem triggern Nahrungsmittel das atopische Ekzem. Ihren Höhepunkt haben die

Nahrungsmittelallergien im zweiten Lebensjahr und sind am häufigsten gegen

Grundnahrungsmittel gerichtet wie Kuhmilch, Hühnereiweiß und Weizen, aber

auch gegen Erdnüsse, Nüsse und Soja. Üblicherweise beschränkt sich die

Allergie auf ein bis zwei Nahrungsmittel, nur in 10 Prozent der Fälle auf

mehr.

Was Eltern wissen müssen: Die Ernährung und Nahrungsmittelallergien sind

nicht die einzigen Faktoren, die das atopische Ekzem beeinflussen, und eine

Diät ist immer nur eine Maßnahme von vielen anderen.

Es ist auch nicht ratsam, eine Diät nur auf Grund eines Bluttests (RAST-

oder CAP-Test) oder Hauttests (Prick-, Intrakutan-) zu beginnen, weil

positive Reaktionen in 25 bis 35 Prozent der Fälle keine klinische Relevanz

besitzen. Insbesondere beim Prick-Test sind kommerzielle Allergenlösungen

öfter unzuverlässig, und die Testung mit frischen nativen Nahrungsmitteln (Prick-to-prick-Test)

zeigt bei Neurodermitikern in bis zu 65 Prozent falsch positive Reaktionen.

Haben die Eltern den Verdacht, dass ein Nahrungsmittel den Hautzustand

verschlechtert, sollten sie zunächst ein Symptom- und Ernährungstagebuch

über mindestens einen Monat führen. Darin notieren sie die Menge, den

Zeitpunkt der Lebensmittelaufnahme sowie das Auftreten von Symptomen. Bei

Fertigprodukten sind die Bezeichnung des Produkts, der Hersteller, das

Herstellungsdatum und die Chargennummer aufzuschreiben und gegebenenfalls

die Verpackung mit der Zutatenliste aufzubewahren. Das Tagebuch hilft dem

Arzt bei der Diagnosestellung.

Ernährungsmaßnahmen sollten erst ergriffen werden, wenn die Allergie

eindeutig durch die Anamnese belegt und am besten durch einen oralen,

kontrollierten Provokationstest nachgewiesen wurde. Wie im Einzelnen dabei

vorgegangen wird, hat die Deutsche Gesellschaft für Allergologie und

Klinische Immunologie in einem Positionspapier der AG Nahrungsmittelallergie

zusammengefasst.

Beispiel: Bei einem placebokontrollierten Provokationstest muss der

Patient das verdächtige Nahrungsmittel bis zu vier Wochen lang meiden. In

dieser Zeit muss sich das Hautbild bessern. Geht das Ekzem tatsächlich

zurück, wird der Patient im Anschluss mit dem Nahrungsmittel provoziert. Das

Allergen ist dazu in einer Trinklösung oder einem Brei farblich und

geschmacklich versteckt und von Placebo nicht zu unterscheiden. Bei einer

positiven Reaktion ist beim Neurodermitiker 30 bis 60 Minuten nach der

Provokation mit Juckreiz oder einem Ekzemschub zu rechnen; es können aber

auch Spätreaktionen nach sechs bis 24 Stunden auftreten.

Allergie auf Milch und Ei

Bei einer nachgewiesenen Kuhmilchallergie erhalten Säuglinge starke

Hydrolysat-, Soja- oder Aminosäure-Nahrungen. Mit Beginn des Zufütterns

müssen sie alle Produkte meiden, die aus Milch hergestellt wurden, also

Butter, Sahne, Joghurt, Buttermilch, Kefir, Quark und Käse. Ebenso müssen

die Eltern die Zutatenlisten von Fertigprodukten prüfen, ob Milchpulver,

Molke, Molkepulver, Milcheiweiß, Milchzucker, Casein oder Lactalbumin darin

vorkommen. Milcheiweiß kann auch Margarine, Brot und Würsten zugesetzt sein.

Ein Teil der Allergiker verträgt Milchzucker, Butter, eventuell auch

Crème fraîche, Sahne und kleine Mengen an Kuhmilch und Milchprodukten.

Kinder im Wachstum benötigen ausreichend Calcium; es muss durch

calciumreiche Mineralwässer, Gemüse wie Grünkohl, Spinat, Fenchel, Brokkoli

und Hülsenfrüchte, angereicherte Fruchtsäfte, Sojadrinks und eventuell

Supplemente ergänzt werden. Zusätzlich sollten durch Fisch, Fleisch und Eier

ausreichend tierisches Eiweiß, Vitamin B2 und D zugeführt werden.

Getreidebreie können die Eltern mit starken Hydrolysat- oder

Soja-Nahrungen zubereiten. Dabei empfiehlt es sich, die Getreideflocken mit

Wasser aufzukochen und nach dem Abkühlen auf 60 °C das Pulver der

Hydrolysat-Nahrung unterzurühren. Mandel-, Reis-, Hafer- und Kokosmilch

können zwar küchentechnisch eingesetzt werden, sie liefern aber zu wenig

Calcium. Milch anderer Tierarten wie Ziege, Schaf und Stute vertragen einige

Kuhmilchallergiker; es können aber Kreuzallergien auftreten, was individuell

zu prüfen ist.

Mit Hydrolysat-Nahrungen kann man auch Kakao, „Milch“-Mix-Getränke,

Pudding, Milchreis, Müsli, Kartoffelpüree, Soßen oder einen Guss für

Aufläufe herstellen.

Manchmal richten sich die Allergien nur gegen das hitzelabile

Molkeprotein. In diesem Fall kann der Allergiker die Milch abgekocht

trinken. Dazu muss sie etwa zehn Minuten bei 100 °C ins Wasserbad. Oft

vertragen die Betroffenen auch Käse und Joghurt, weil der

Herstellungsprozess die Allergene verändert.

Ei in jeder Form meiden

Hühnerei-Allergene kommen sowohl im rohen als auch im erhitzten Ei vor.

Bei Hühnerei-Allergie müssen alle Produkte gemieden werden, die Ei

enthalten, zum Beispiel Brot, Brötchen, Kuchen, Teigwaren,

Kartoffelzubereitungen, Panaden, Eis und Süßwaren. Fertigprodukte mit

folgenden Zutaten weisen auf einen Ei-Zusatz hin: Protein, Fremdprotein,

Ovoprotein, Stabilisator, Emulgator und Lecithin. Lecithin kann auch aus

Pflanzen gewonnen sein.

Zum Kochen und Backen gibt es Ei-Ersatzpulver (SHS statt Ei®;

ohne Ei und Soja hergestellt, allerdings nicht für Allergiker konzipiert).

Nicht empfohlen werden dürfen Ei-Ersatzpulver auf Hühnereibasis zum

Cholesterol-senken wie becel dotterfrei®.

Beim Backen ersetzen zum Beispiel pürierte Banane oder Nussmus ein Ei. Auch

können pro Ei ein Esslöffel Sojamehl, ein Teelöffel Johannisbrotkernmehl

oder ein halber Esslöffel Pfeilwurzelstärke mit je drei Esslöffel Wasser

angesetzt werden. Hackfleisch lässt sich mit Quark oder roher Kartoffel

lockern.

Wer Ei vom Speiseplan streicht, muss aus ernährungswissenschaftlicher

Sicht nicht für Ersatz sorgen, wenn er sich ansonsten abwechslungsreich mit

Fleisch, Milch, Käse, Gemüse und Getreideprodukten ernährt.

Weizen und Soja sind schwer zu umgehen

Weizenallergiker haben es schwer, denn auf Weizen zu verzichten, bedeutet

eine erhebliche Einschränkung. Weizenmehl und -flocken finden sich in vielen

Brotsorten und Backwaren, aber auch in Puddingpulver, Panaden, Müsli,

Pfannkuchen, Kartoffelpuffern, Mehlschwitzen, angedickten Saucen und

Würsten. Bei Fertigprodukten können Hinweise auf einen Weizenzusatz sein:

Hartweizen, Vollkorn, Bindemittel, Stärke, Semmelmehl, Paniermehl, Malz und

Vitalkleber. Auch Medikamente und Dragees können Weizenstärke beinhalten.

Alternativ müssen die Allergiker auf Roggen, Hafer, Gerste, Reis, Mais,

Hirse, Buchweizen oder reine Stärkeprodukte umsteigen. Kreuzallergien sind

allerdings möglich. Die Urweizenform Dinkel und unreifer Dinkel, so

genannter Grünkern, werden von einigen Weizenallergikern vertragen, was

zuvor der Arzt per Provokation austesten sollte. Achtung: Glutenfreie

Backwaren sind nicht automatisch weizenfrei!

Bei Soja-Allergien müssen Betroffene nicht nur auf offensichtlich

Soja-haltige Produkte verzichten wie Sojadrinks, -saucen, -pasten, -fleisch,

-sprossen und Tofu. Vor allem isoliertes Sojaeiweiß findet in der

Lebensmittelindustrie breite Anwendung. Es wird Backwaren,

Frühstückscerealien wie Cornflakes, Fleischwaren, Würsten, Schokolade,

Süßwaren und Molkereiprodukten wie Milchfertiggetränken zugesetzt.

Bei verpackten Lebensmitteln muss die Zutatenliste genau geprüft werden.

Hinweise können sein: Backmittel, pflanzliches Eiweiß, pflanzliches Fett,

Bindemittel, Stabilisator, Emulgator und Lecithin. Raffiniertes Sojaöl wird

in der Regel vertragen. Am besten greifen Allergiker auf unverarbeitete

Nahrungsmittel zurück und meiden Fertigprodukte. Bei Brot und Wurst ist der

Hersteller zu fragen.

Gute Aussichten für Kinder

Nahrungsmittelallergien im Säuglings- und Kleinkindalter haben eine gute

Prognose: Die Sensibilisierungen klingen häufig mit zunehmendem Alter ab.

Vor allem Kuhmilch vertragen 90 Prozent der Betroffenen im Alter von drei

Jahren wieder; Soja-Allergien sind in der Regel bei 90 Prozent und

Hühnereiweiß-Allergien bei der Hälfte der Kinder mit fünf Jahren

abgeklungen.

Damit sind bei der Einschulung 60 bis 80 Prozent der

Nahrungsmittelallergien verschwunden. Aus diesem Grund prüfen die meisten

Allergologen beim Kind alle ein bis zwei Jahre erneut durch

Provokationstests, ob eine Allergie für das Ekzem noch relevant ist, vor

allem dann, wenn die Hauterscheinungen bei älteren Kindern zurückgehen.

Sensibilisierungen auf Fisch, Schalentiere, Erdnüsse und Nüsse bestehen

meist lebenslang.

Jugendliche oder Erwachsene mit atopischem Ekzem benötigen wesentlich

seltener eine Ernährungsberatung. Nur 2 bis 3 bis maximal 10 Prozent

reagieren noch auf Nahrungsmittel.

Mit zunehmendem Alter verändern sich die Allergene, die das Ekzem

triggern. Milch und Hühnerei-Allergien treten kaum noch auf, während

Reaktionen auf frische Früchte, Gewürze, rohes Gemüse, Nüsse, Fisch und

Schalentiere zunehmen. Diese sind häufig mit Pollenallergien assoziiert.

Zwischen den Pollen von Birke, Erle, Hasel, Beifuß, Gräsern und Getreide und

bestimmten Nahrungsmitteln bestehen Kreuzallergien (Tabelle 4). Oft

beobachten die Atopiker während der Pollenflugzeit eine verstärkte

Belastung.

Tabelle 4: Pollenassoziierte Nahrungsmittelallergien (modifiziert nach

8)

Kreuzreaktion zwischen

häufige Allergene

seltene Allergene

Birke

Haselnuss

Apfel, Pfirsich, Nektarine,

Zwetschge, Kirsche, Aprikose, Birne, Mirabelle

Mandel, Paranuss, Walnuss

Birke/Beifuß

Sellerie, Karotte, Paprika, Tomate,

(rohe) Kartoffel

Anis, Kümmel, Fenchel, Kamille, Pfefferminze

Petersilie, Dill, Koriander, Estragon, Basilikum, Majoran, Oregano,

Thymian

Kiwi, Litchi, Mango, Avocado

Artischocke, Sonnenblume, Löwenzahn,

Aubergine

Salbei, Zitronenmelisse

Liebstöckel, Chilipfeffer/Cayenne, Rosmarin

Beifuß

Pfeffer

Ingwer, Kardamon, Muskatnuss

Melone,

Kürbis, Gurke, Zucchini

Gräser/Getreide

(roher) Weizen, (roher) Roggen, Erbse,

Linse, Erdnuss, Soja, (rohe) Kartoffel, Tomate

Probleme mit Rohkost

Auch bei der pollenassoziierten Nahrungsmittelallergie sollten

diagnostische Tests einer Ernährungsumstellung vorausgehen. Meist treten die

Beschwerden nur bei rohem Obst, Gemüse oder Getreide wie Frischkornbrei auf,

weil die Allergene hitzelabil sind. Somit vertragen Allergiker unter

Umständen gedünstetes, gebackenes, eingemachtes oder eingedostes Obst,

Gemüse oder Getreide. Hilfreich ist es, rohe Früchte zu schälen.

Viele Kräuter, Gewürze, Haselnuss, Erdnuss und Soja verlieren dagegen

durch Erhitzen nicht an Allergenität. Probleme bereiten vor allem in

Lebensmitteln versteckte Allergene wie Soja, Erdnuss, Sellerie und Gewürze.

Deshalb tun sich Allergiker vor allem mit Fertiggerichten und -produkten

schwer, weil deren Zutatenlisten nicht alle Allergene angibt (siehe Kasten).

Birken- und Beifuß-Allergiker vertragen manche Tees nicht, zum Beispiel

Anis, Fenchel, Kümmel, Kamille und Pfefferminze. Selten vertragen Allergiker

auch Früchtetees nicht. Alternativen dazu können Malven-, Hibiskus- und

Stiefmütterchentee sein.

Lücken und Tücken der Kennzeichnungsverordnung

Allergiker haben es schwer, Allergene in Fertigprodukten aufzuspüren,

denn nicht alle Zutaten erscheinen auf den Zutatenlisten. Zum Beispiel

müssen Fertigprodukte, die zusammengesetzte Zutaten enthalten, nicht

vollständig deklariert sein, sofern die zusammengesetzte Zutat zu weniger

als 25 Prozent darin enthalten ist. Ein Beispiel: Ei in Eiernudeln in einer

Hühnersuppe muss nicht deklariert werden, ebenso nicht milchhaltige

Würstchen in einem Eintopf. Der Schokolade dürfen nach Kakaoverordnung bis

zu 5 Prozent Kuhmilch, Ei oder Nüsse ohne Deklaration zugesetzt sein.

Hühnereiweiß wird in der Lebensmittelindustrie oft zum Klären von

Flüssigkeiten wie Brühe, Aspik, Fruchtsäfte und Wein verwendet, aber nicht

deklariert.

Pseudoallergien auf Lebensmittelzusatzstoffe wie Farbstoffe,

Konservierungsmittel, Süßstoffe, Geschmacksverstärker und Antioxidantien

oder natürliche Stoffe wie Salicylsäure, biogene Amine und Aromastoffe haben

generell eine untergeordnete Bedeutung beim atopischen Ekzem. Sie betreffen

nur etwa ein Prozent der Neurodermitiker. Ihre Diagnose ist schwierig; oft

fallen sie nur durch die Anamnese auf.

Schluck für Schluck

Bisher gibt es lediglich Einzelfall- und Erfahrungsberichte zur oralen

Hyposensibilisierung; kontrollierte Studien fehlen. So gelang es, Erwachsene

mit steigenden Mengen an Kuhmilch zu hyposensibilisieren. Erfolge wurde auch

mit Hühnereiweiß und -eigelb, Sellerie-, Karotten- und Petersilienextrakt

erzielt. Die Behandlung sollte nur in spezialisierten Zentren und im Rahmen

wissenschaftlicher Programme vorgenommen werden. Die Patienten müssen im

Anschluss täglich eine Erhaltungsdosis einnehmen.

Wer mit einer Nahrungsmittelallergie leben muss, hat vor allem im

Restaurant ein Problem. Allergiker mit milder Symptomatik können H1-Antagonisten

der zweiten Generation wie Cetirizin, Desloratadin, Fexofenadin,

Levocetirizin, Loratadin und Mizolastin prophylaktisch einnehmen, die die

Beschwerden abschwächen. Sie werden auch zur Dauermedikation

eingesetzt. Außerdem bietet der Mastzellenstabilisator Cromoglicinsäure -

vor den Mahlzeiten eingenommen - bei leichten Beschwerden einen gewissen

Schutz.

Zusammenfassend ist zu sagen: Eltern erkrankter Kinder oder Betroffene

selbst sollten ohne ärztliche Diagnostik keine vorbeugenden oder pauschalen

Diäten einhalten. Bestätigt ein Test den Einfluss eines Nahrungsmittels auf

das Ekzem, müssen Betroffene individuell reagieren. Bei Kindern verlieren

sich die meisten Nahrungsmittelallergien im Laufe weniger Jahre.

Literatur

- Ärzte-Zeitung, Schwangere sollten keine Erdnüsse knabbern. 02. Juli

1998.

- Ahlheim, C., Stillen fördert Neurodermitis. Pharm. Ztg. 146, Nr. 35

(2000) 73.

- Alexy, U., Kersting, M., Empfehlungen für die Ernährung von

allergiegefährdeten Säuglingen. Pädiat. prax. 57 (1999/2000) 431 - 444.

- Arzneimittelbrief. Verhindern Probiotika Allergien? 6 (2001) 44 - 45.

- Behr-Völtzer, C., et al., Diät bei Nahrungsmittelallergien und

-intoleranzen. Urban & Vogel 2002.

- Berdel, D., Verabreichung von Kräutertees im Säuglingsalter? Pädiat.

prax. 54 (1998) 140.

- Biesalski, H. K., Ernährungsmedizin. Thieme Verlag Stuttgart 1999, S.

468 - 479 und 488 - 489.

- Ehlers, I., et al., Diätetik in der Allergologie. Allergologie 11

(2000) 511 - 580.

- Fath, R., An der Empfehlung, möglichst lange zu stillen, sollte sich

nichts ändern. Ärzte-Zeitung 117 (1999) 3.

- Forschungsinstitut für Kinderernährung, Empfehlungen für die Ernährung

bei Kuhmilcheiweißallergie. 1994.

- Forschungsinstitut für Kinderernährung, Empfehlungen für die Ernährung

von allergiegefährdeten Säuglingen. 1998.

- Höger, P., Patienten mit atopischem Ekzme benötigen kombinierte

Behandlung. Forschung und Praxis 316 (2001) 8 - 11.

- Isolauri, E., et al., Breat-feeding of allergic infants. J. Pediatr.

134 (1999) 27 - 32.

- Järvinen, K. M., et al., Cow’s milk challenge trough human milk evokes

immune responses in infants with cow’s milk allergy. J. Pediatr. 135

(1999) 506 - 512.

- Kasper, H., Ernährungsmedizin und Diätetik. Urban & Fischer 2000, S.

403 - 405.

- Kornbrust, A., Prävention von Allergien muss bereits nach der Geburt

beginnen. Ärzte-Zeitung 100 (2000) 11.

- Mygind, N., et al., Allergologie. Blackwell Wissenschafts-Verlag 1998,

S. 129 - 151.

- Brunner, U., et al., Neurodermitis-Diät nicht ohne geeignete

Diagnostik. Pharm. Ztg. 147, Nr. 27 (2002) 26 - 28.

- pina news 3, Erste Ergebnisse der GINI-Studie (2001) 1 - 2.

- Paul, E., Mechlin, A., Nahrungsmittel-Allergie – die Diagnostik ist

meist mühsam. Forschung und Praxis 316 (2001) 16 - 18.

- Ring, J., Neurodermitis. Expertise zur gesundheitlichen Versorgung bei

Kindern mit atopischem Ekzem. ecomed 1998.

- Rivas, M. F., et al., Peels of rosaceae fruits have higher

allergenicity than pulps. Clin. Exp. Allergy 29 (1999) 1239 - 1247.

- Swartz, J., Lebensstil und Allergieprävention. Der Merkurstab,

Sonderheft IV (2002) 6 - 13.

- Wahn, U., Inhaltsstoffe in Kindertees – Einfluss auf die

Atopieentstehung? pädiat. prax. 60 (2001/2002) 524.

- Wienken, E., Neurodermitis – durch Ernährung beeinflussbar?

Ernährungs-Umschau 12 (1993) 496 - 498.

- Wolf, E., Ob spezielle Babynahrung Allergien verhindert, entscheiden

die Gene. Pharm. Ztg. 147, Nr. 23 (2002) 28 - 49.

- Wüthrich, B., Schmid-Grendelmeier, P., Nahrungsmittelallergien.

Internist 36 (1995) 1052 - 1062.

- www.pina-infoline.de

Die Autorin

Tanja Schweig studierte in Bonn Pharmazie. Nach ihrer Approbation 1991

arbeitete sie in öffentlichen Apotheken. 1993 volontierte sie beim

Govi-Verlag im Bereich Publikumsmedien und war danach als Redakteurin in der

Redaktion Neue Apotheken Illustrierte/Gesundheit tätig. Für den Govi-Verlag

verfasste sie Ratgeber zu den Themen Neurodermitis, Abnehmen und Nährwerte.

Seit Juli 1998 schreibt sie als freie Journalistin. Sie ist freie

Mitarbeiterin der PZ-Beilage PTA-Forum.

Anschrift der Verfasserin:

Tanja Schweig

An der Kirche 44

52477 Alsdorf

tschweig@t-online.de

© 2002 GOVI-Verlag

E-Mail: redaktion@govi.de