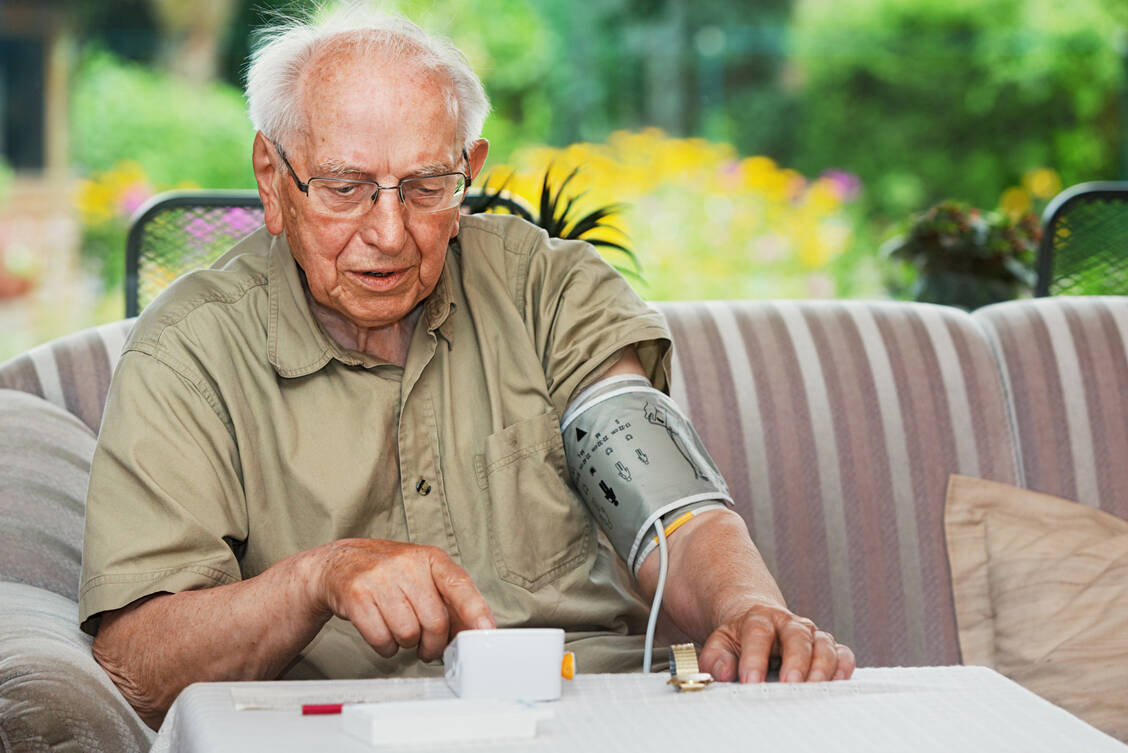

Geräte zur Messung am Handgelenk gibt es ebenfalls mit dem Siegel der Hochdruckliga. Dieses Vorgehen wird jedoch nur empfohlen, wenn die Messung am Oberarm schwierig für den Patienten und eine regelmäßige häusliche Messung erwünscht ist.

Die Fehlermöglichkeiten sind größer als bei der Messung am Oberarm. Häufig ist die Manschette nicht korrekt angelegt. Ist sie zu locker, werden zu hohe Blutdruckwerte gemessen. Ist sie zu klein und zu schmal (übergewichtige Personen haben häufig kräftige Handgelenke), so wird der systolische Blutdruck falsch niedrig gemessen und der diastolische Blutdruck falsch hoch. Da die Blutdruckmessung auf »Herzhöhe« stattfinden soll, legen viele Patienten den Arm auf der Lehne des Stuhls ab; diese ist meist zu hoch, sodass falsch niedrige Werte gemessen werden.