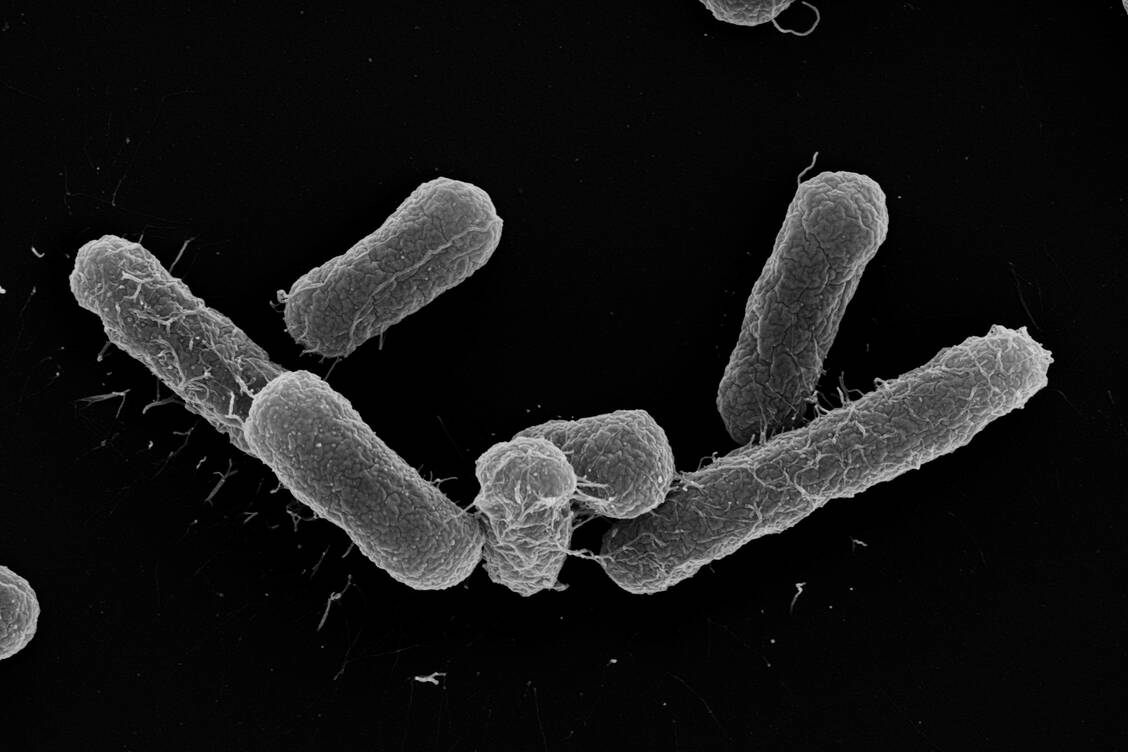

Am HZI hatte man nun die Idee, solche multiresistenten E. coli aus dem Darm zu vertreiben, bevor sie Schaden anrichten können – und zwar durch Nahrungskonkurrenz mit ihren harmlosen Verwandten. Unter mehr als 430 verschiedenen E. coli-Stämmen, die die Forschenden aus Stuhlproben von Spendern isoliert hatten, konnten sie einige ausmachen, die einen multiresistenten E.-coli-Stamm erfolgreich verdrängten, indem sie ihm die Nahrung »wegaßen«. Das wies die Gruppe zunächst im Labor am Darminhalt steril gehaltener Mäuse nach. »Einige Stämme konnten das Wachstum des multiresistenten Stamms tatsächlich stark hemmen und waren offensichtlich in der Lage, ihm die Nahrungsgrundlage zu entziehen«, berichtet Erstautorin Wende.