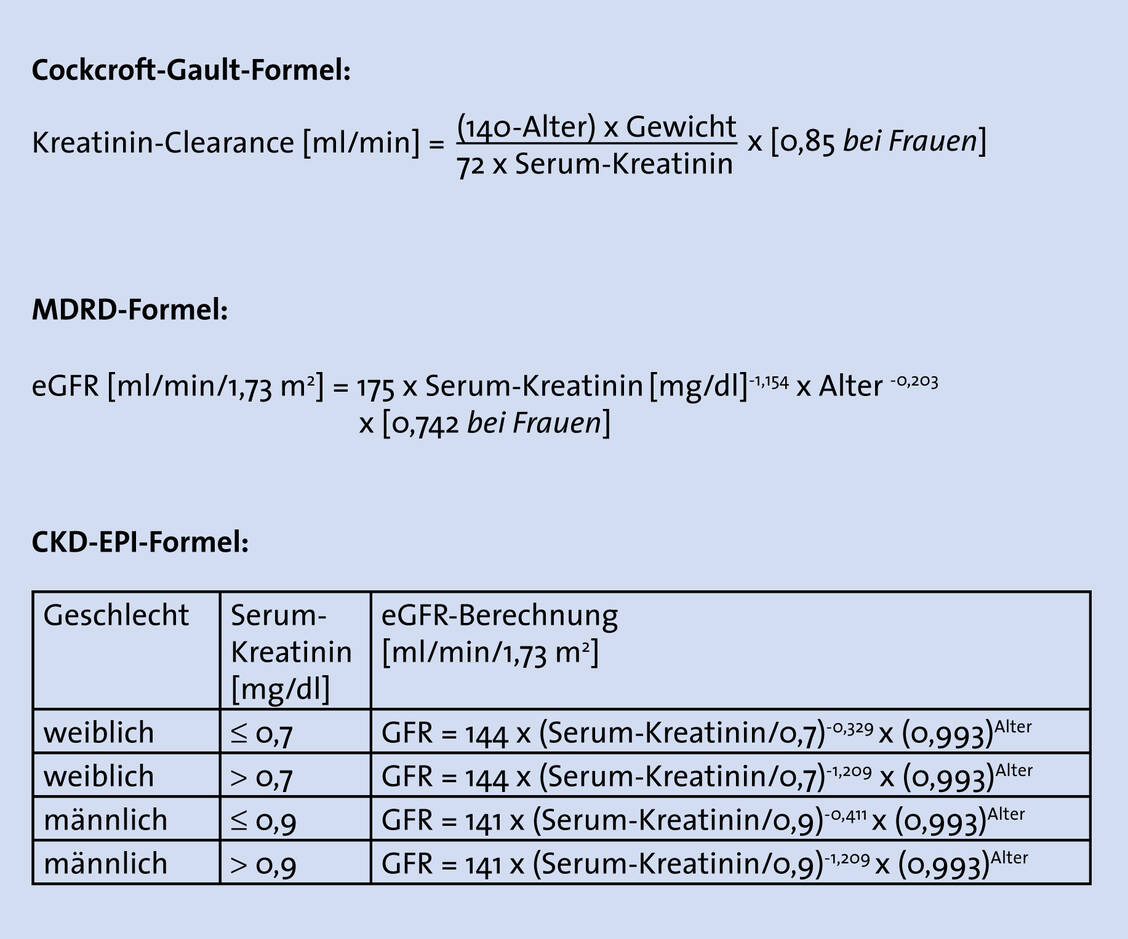

Die Berechnung nach Cockcroft & Gault war lange Zeit Standard. »Seit 1999 gibt es die MDRD- und seit 2009 die CKD-EPI-Formel«, informierte Czock. Beide Berechnungsgrundlagen bestimmen die geschätzte GFR (estimated GFR, kurz eGFR) und kommen ohne das Körpergewicht aus. »Die Formeln sind so komplex, dass ich empfehle, einen Online-Rechner zu verwenden«, riet der Referent. Doch auch hier sei Vorsicht geboten: Nicht jeder Rechner führe zu richtigen Ergebnissen. »Übernehmen sie die Resultate nicht unreflektiert, führen Sie zuerst eine eigene Evaluation durch und rechnen sie händisch nach«, betonte Czock. Bei Kindern, Dialysepatienten und bei akuter Nierenschädigung führen auch diese beiden Formeln nicht zu aussagekräftigen Ergebnissen. Bei übergewichtigen Patienten mit einem BMI > 30 empfiehlt der Nephrologe ein Umrechnen der Einheiten von ml/min/1,73 m2 auf ml/min. Hierfür ist es nötig, den Wert der Körperoberfläche zu kennen. Dieser könne geschätzt oder rechnerisch ermittelt werden: »Mein Favorit ist die Formel nach Mosteller, die ist sowohl für Erwachsene als auch für Kinder evaluiert«, so der Mediziner.