Website der Initiative: www.verschickungsheime.org

Arbeitsgemeinschaft Verschickungskind: www.verschickungskind.de

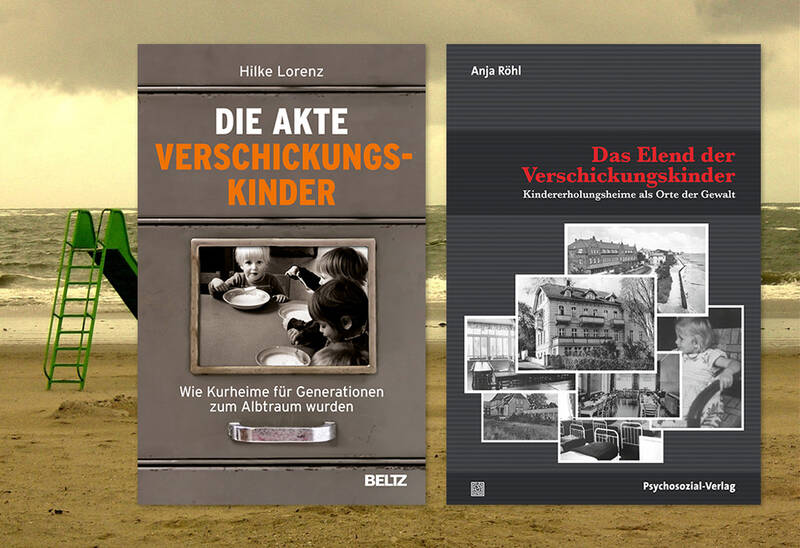

Hilke Lorenz: Die Akte Verschickungskinder. Wie Kurheime für Generationen zum Albtraum wurden.

Beltz, 2021, gebunden, 304 Seiten, ISBN: 978-3-407-86655-4, EUR 22

Anja Röhl: Das Elend der Verschickungskinder. Kindererholungsheime als Orte der Gewalt.

Psychosozial-Verlag, 2021, kartoniert, 305 Seiten, ISBN: 978-3-8379-3053-5, EUR 29,90

Sylvia Wagner, Burkhard Wiebel: »Verschickungskinder« – Einsatz sedierender Arzneimittel und Arzneimittelprüfungen. Ein Forschungsansatz. In: Sozial.Geschichte Online 28 (2020)

Sigrid Chamberlain: Adolf Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Über zwei NS-Erziehungsbücher. Psychosozial-Verlag, 7. Auflage 2020 (erstmals erschienen 1997), 231 Seiten, ISBN: 978-3-930096-58-9, EUR 24,90

Sepp Folberth: Kinderheime, Kinderheilstätten. Pallas Verlag Lochham bei München, 2. Auflage 1964