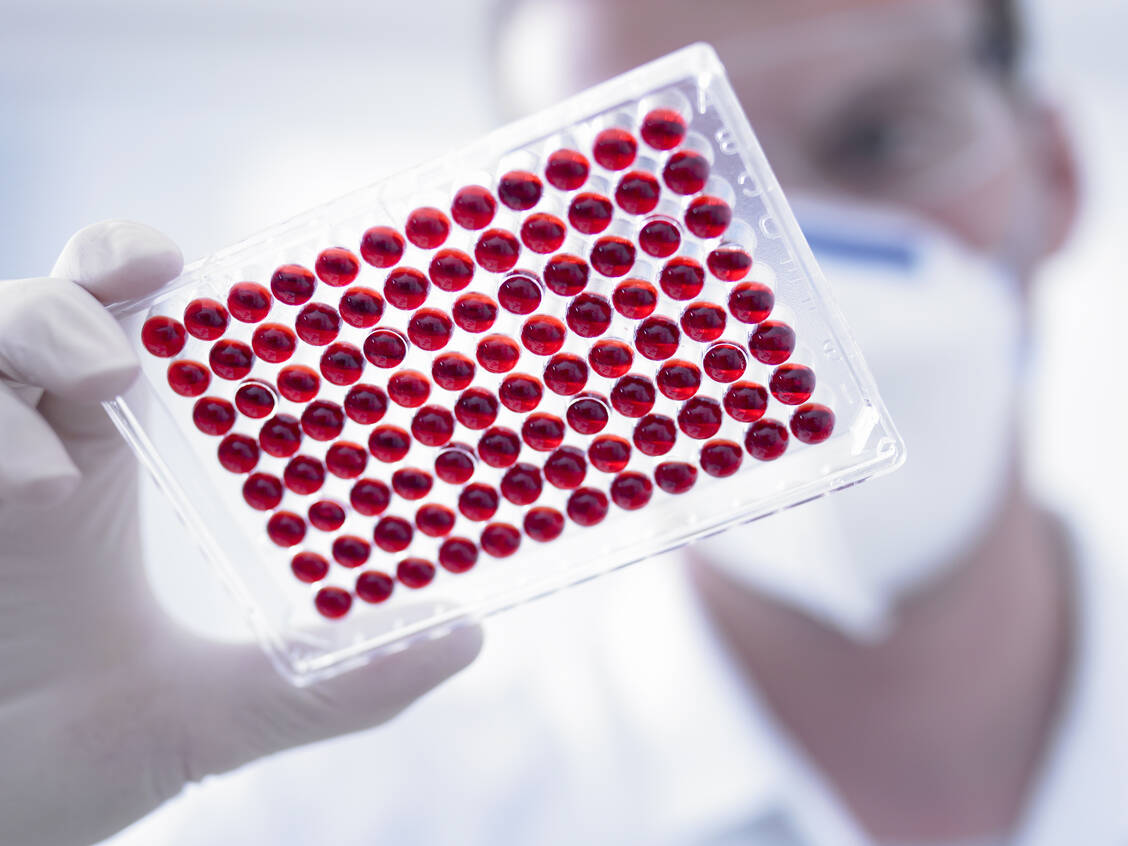

Dazu haben die Wissenschaftler menschliche Neuronen, die durch Differenzierung menschlicher embryonaler Stammzellen erzeugt worden waren, mit dem Blutserum junger (zwei Wochen alter) Mäuse und älterer (12 bis 15 Monate alter) Mäuse getrennt inkubiert. Das Team stellte fest, dass das Blutserum der jungen Mäuse eine tiefgreifende Wirkung auf die Neuronen hatte und das Wachstum einer Reihe von Schlüsselstrukturen förderte, die für die Kommunikation der Zellen untereinander erforderlich sind. So induzierte das junge Serum beispielsweise bei Neuronen die Bildung zusätzlicher Synapsen und synaptischer N-Methyl-D-Aspartat-(NMDA)-Rezeptoren, während die Neurone, die mit dem Serum älterer Mäuse inkubiert wurden, keinerlei Reaktion zeigten.