Das Masernvirus (MeV) gehört zur Familie Paramyxoviridae, Gattung Morbillivirus. Es ist ein behülltes Einzelstrang-RNA-Virus mit negativer Polarität. Das bedeutet, dass das RNA-Genom einmal repliziert werden muss, um mRNA als Matrizen für die vom Virus codierten Proteine zu erhalten. Das Masernvirus-Genom ist etwa 16.000 Nukleotide lang. In ihm sind sechs Strukturproteine (N, P, M, F, H, L) und zwei nicht strukturelle Proteine codiert.

Die Virushülle enthält zwei essenzielle Glykoproteine:

- Hämagglutinin (H-Protein), das die spezifische Bindung an Zellrezeptoren, darunter CD150 auf Immunzellen und Nectin-4 auf epithelialen Zellen, vermittelt.

- Fusion-Protein (F-Protein), das die Fusion der Virushülle mit der Zellmembran und damit das Eindringen des Virus in die Wirtszelle ermöglicht.

Das Virus zeigt eine hohe Antigenstabilität, weshalb durch eine einmalige Infektion oder durch Impfungen eine lebenslange Immunität erworben wird.

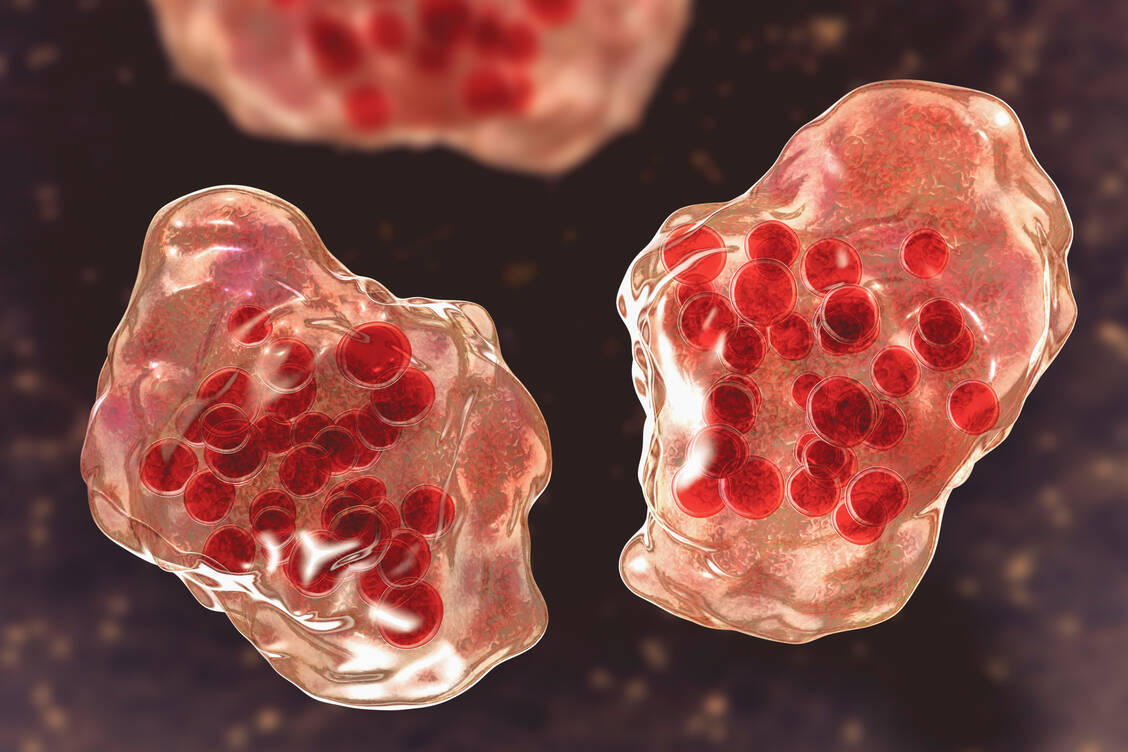

Die primäre Infektion erfolgt über Aerosole oder Tröpfchen, wobei zunächst alveoläre Makrophagen (in den Lungenbläschen) und dendritische Zellen im respiratorischen Epithel infiziert werden. Über diese Wirtszellen gelangt das Virus dann in lymphatische Organe, wo es T- und B-Lymphozyten infiziert, was zu einer massiven Virusvermehrung und zu einer systemischen Virämie führt. In der zweiten Phase infizieren Masernviren dann die Haut, die Bindehaut und die Zellen der Schleimhaut der Atemwege.

Da das Masernvirus ausschließlich den Menschen als Wirt nutzt, wäre eine globale Elimination theoretisch möglich.