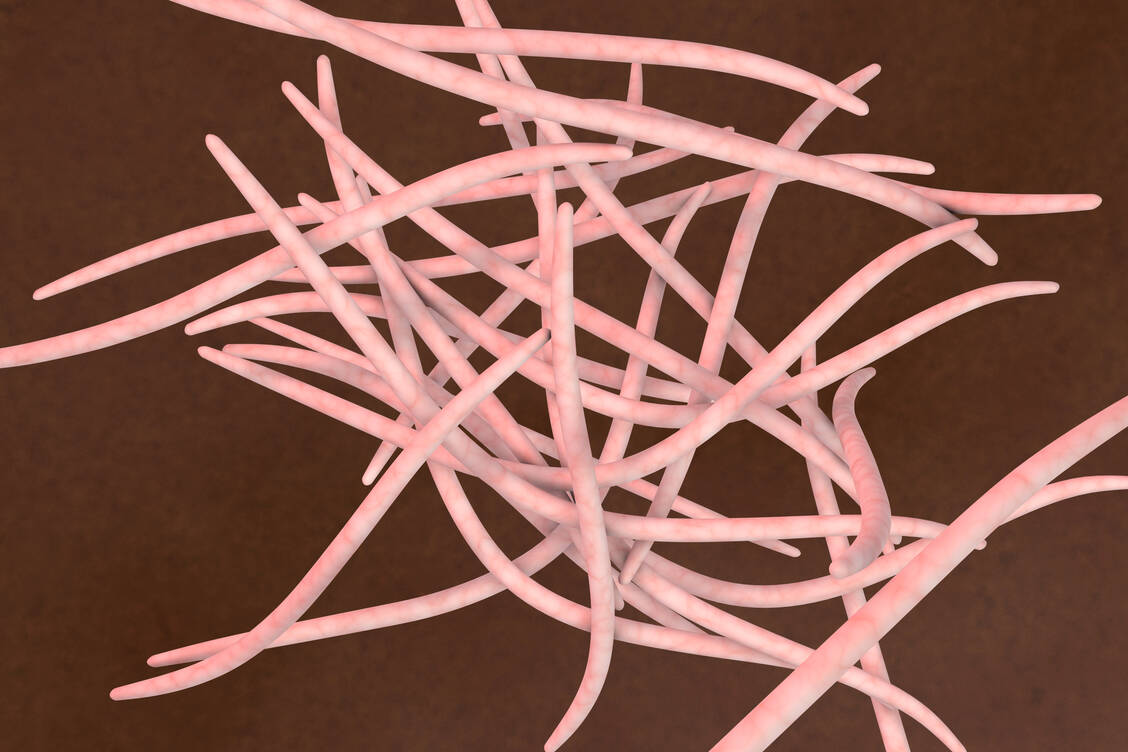

P. acnes ist vor allem Hautärzten ein Begriff, da es in der Pubertät die Pickel sprießen lässt. Inzwischen werden auch Onkologen hellhörig. Denn Brüggemann und seine Kollegen konnten zeigen, dass eine chronische Infektion bei Tieren zu Störungsmustern in den zellulären Signalwegen führt, wie man sie sonst aus Tumoren kennt. Im Reagenzglas fördert sie sogar Wachstum und Wanderlust von Krebszellen. Dass man den Keim bei einem Teil der Prostata-Krebspatienten nicht findet, vermag den Infektionsbiologen dabei nicht zu irritieren. P. acnes sei schwer nachzuweisen. Zudem ist es zum Zeitpunkt der Tumorentdeckung oft längst wieder verschwunden.

»Noch fehlt uns zwar die smoking Gun«, sagt der Infektionsbiologe. »Aber wenn man alle Tierversuche, Zellexperimente und Beobachtungen zusammennimmt, dann spricht das Ergebnis sehr dafür, dass Bakterien die Entstehung von Krebs zumindest stark beeinflussen können.«