In der Tat scheint die Empfindlichkeit der Rezeptoren bei akutem trockenen Husten nach der Infektion zuzunehmen. Dann lösen selbst Faktoren wie kalte Luft, nur leichte körperliche Anstrengung oder Autoabgase Husten aus. Diese Hyperreagibilität kann bis zu acht Wochen nach dem Infekt anhalten. Bei Kindern beeinflussen nasale Symptome die Reizschwelle der Hustenrezeptoren: Im Verlauf von Infekten der oberen Atemwege sinkt sie je nach Ausmaß der nasalen Beteiligung sehr stark.

Sekret an der Rachenhinterwand

Eher stiefmütterlich ist in Deutschland bislang der »Postnasal Drip« (PND) als Verursacher des trockenen Hustens behandelt worden. Das Herabfließen von Sekreten aus der Nasenhaupthöhle und den -nebenhöhlen an der Rachenhinterwand findet hierzulande praktisch keine Beachtung oder es wird lediglich als Husten auslösendes Symptom angesehen. In den USA dagegen gilt der PND als eine der wichtigsten Ursachen des akuten und chronischen Hustens. Dabei ist der Husten wahrscheinlich die Folge einer chemischen Reizung durch die im Schleim enthaltenen Entzündungsmediatoren; möglicherweise kommt es auch zu einer mechanischen Reizung.

Dass aller Wahrscheinlichkeit nach die Entzündung und nicht das herabfließende Sekret für den Husten verantwortlich zeichnet, spiegelt sich auch darin wider, dass man seit einiger Zeit eine andere Bezeichnung für das herabfließende Sekret gewählt hat. So wird seit 2006 der PND offiziell »Upper Airway Cough Syndrome (UACS)« genannt. Das macht klar: Diese Art von meist trockenem Husten hat ihren Ursprung nicht in den Bronchien, sondern im Rachen oder Kehlkopf.

Klärsystem überlastet

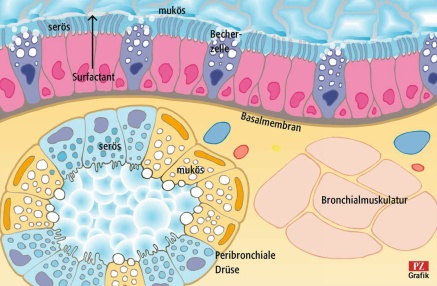

Verschafft ein Hustenstoß Luft, kann das darauf hinweisen, dass das körpereigene mukoziliäre Klärsystem in seiner Arbeit behindert ist. In den Atemwegen ist das Bronchialsekret über der Epitheloberfläche in zwei Schichten angeordnet. Der visköse gelartige (muköse) Anteil ist über die wässrige (seröse) Solphase gespreitet, die die Epitheloberfläche direkt überzieht. Rund 20 Prozent des Sekrets werden im Oberflächenepithel in den Becherzellen gebildet, 80 Prozent unter dem Epithel in den peribronchialen Drüsen, die über Ausführungsgänge verbunden sind. Die Becherzellen produzieren muköses Sekret, die peribronchialen Drüsen als gemischte Drüsenzellen muköses und seröses Sekret (siehe Grafik).