Leqembi® (Lecanemab) ist ein Arzneimittel zur Behandlung von Erwachsenen mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und leichter Demenz in einem frühen Stadium der Alzheimer-Krankheit.

In einer ersten Bewertung der klinischen Studie im Juli 2024 gelangte der CHMP (Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA) zu der Auffassung, dass die beobachtete Wirkung von Leqembi hinsichtlich der Verzögerung des kognitiven Abbaus im Vergleich zu Placebo das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen von Amyloid-bedingten Bildgebungsanomalien (ARIA) nicht aufwiegt.

ARIA treten in zwei Formen auf. Bei ARIA-E kommt es hauptsächlich zu Flüssigkeitsansammlungen im Gehirn, bei ARIA-H zu kleinen Blutungen. Obwohl die meisten Fälle von ARIA in der Studie nicht schwerwiegend waren und keine Symptome auslösten, traten bei einigen Patienten schwerwiegende Ereignisse auf. Das ARIA-Risiko war bei Personen mit ApoE ε4-Allel ausgeprägter, insbesondere bei jenen, die zwei Kopien davon hatten.

Daher war der CHMP der Ansicht, dass der Nutzen der Behandlung nicht groß genug sei, um die mit Leqembi verbundenen Risiken aufzuwiegen, und empfahl, die Marktzulassung in der EU zu verweigern.

Bei der erneuten Prüfung im November 2024 schlug der Antragsteller vor, die Anwendung von Leqembi auf Patienten mit nur einer oder keiner Kopie von ApoE4 zu beschränken; dies basierte auf Analysen, bei denen Patienten ausgeschlossen waren, die zwei Kopien des ApoE4-Gens trugen und daher das höchste ARIA-Risiko aufwiesen. Diese Analysen zeigten, dass Patienten mit nur einer oder keiner Kopie von ApoE4 mit einer geringeren Häufigkeit an ARIA-E oder ARIA-H erkrankten als eine breitere Population, während die Wirksamkeit vergleichbar war mit der in der Gesamtpopulation.

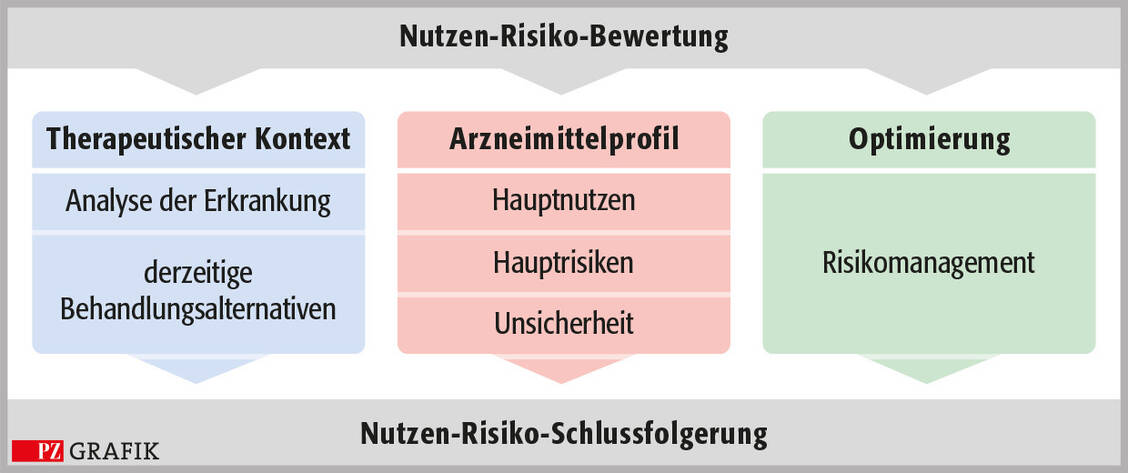

In dieser erneuten Prüfung gelangte der CHMP zu dem Schluss, dass der Nutzen von Leqembi bei Patienten mit Alzheimer-Erkrankung im Frühstadium und einer oder keiner Kopie von ApoE4 die Risiken überwiegt, sofern Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen werden, um das Risiko einer schweren und symptomatischen ARIA zu verringern und die Folgen von ARIA langfristig zu überwachen. Die Agentur empfahl daher, die Marktzulassung für Leqembi zu erteilen.

Das Medikament ist über ein kontrolliertes Zugangsprogramm verfügbar, um sicherzustellen, dass es nur bei der empfohlenen Patientengruppe angewendet wird. Vor Behandlungsbeginn sowie vor der 3., 5., 7. und 14. Dosis muss routinemäßig eine MRT-Untersuchung erfolgen, um ARIA zu erkennen, sowie während der Behandlung, wenn Symptome von ARIA auftreten wie Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sehstörungen, Schwindel, Übelkeit und Gehschwierigkeiten.

Ein Leitfaden, eine Checkliste sowie Schulungsprogramme zu ARIA für medizinisches Fachpersonal und eine Patientenkarte sollen über die Risiken aufklären. Darüber hinaus muss der Zulassungsinhaber eine Sicherheitsstudie durchführen, um ARIA-E und ARIA-H weiter zu charakterisieren und die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Risikominimierung zu bewerten, sowie eine EU-weite Registerstudie mit Leqembi behandelten Patienten, um die Häufigkeit von Nebenwirkungen einschließlich ARIA abzuschätzen und deren Schweregrad zu bestimmen.

Literatur: 19, 20