»Nichts ist so politisch wie die Natur«, betonte auch Johannes Vogel, Direktor des Museums für Naturkunde in Berlin. Vogel und seine Frau Sarah Darwin – Ururenkelin des Naturforschers Charles Darwin – engagieren sich aktiv für Umweltschutz und Artenvielfalt und eine nachhaltige Lebensweise. Die Rolle naturkundlicher Sammlungen sei längst nicht mehr die von reinen Sammelstellen mit Objekten der Vergangenheit, erklären sie. Vielmehr müssten sie zu einem Ort politischer Debatten werden.

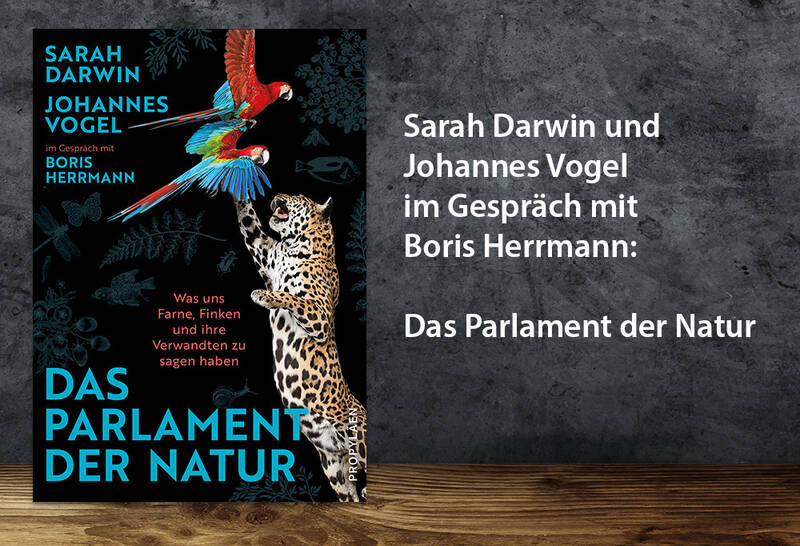

Der Journalist Boris Herrmann hat mit dem Wissenschaftler-Ehepaar in mehreren Etappen lange Interviews geführt, die nun als Gesprächsbuch erschienen sind. Darin geht es um den direkten Zusammenhang zwischen der Klimakrise und den zahlreichen politischen und demokratiegefährdenden Krisen weltweit. Die Ressourcen zerstörende Lebensweise der Menschen sehen sie als Ursache nicht nur für das Artensterben in Flora und Fauna, sondern auch für Fluchtbewegungen, Verteilungskriege und die Ausbreitung von Pandemien.

Die Gespräche spannen einen gleichermaßen unterhaltsamen wie lehrreichen Bogen von den Naturforschern Charles Darwin und Alexander von Humboldt bis in die heutige Zeit. Es geht um Meeresschildkröten und Mikroplastik, um Hühnerknochen und Vogelnester, um Wiesen und Parkplätze. Das Buch ist reich bebildert mit Naturaufnahmen und Fotografien von Präparaten aus dem Naturkundemuseum. Diese treten als stumme Zeugen der Vergangenheit in einen Dialog mit den Betrachtenden und können dabei einiges über die Zukunft erzählen – sofern der Mensch endlich bereit ist, der Natur zuzuhören.