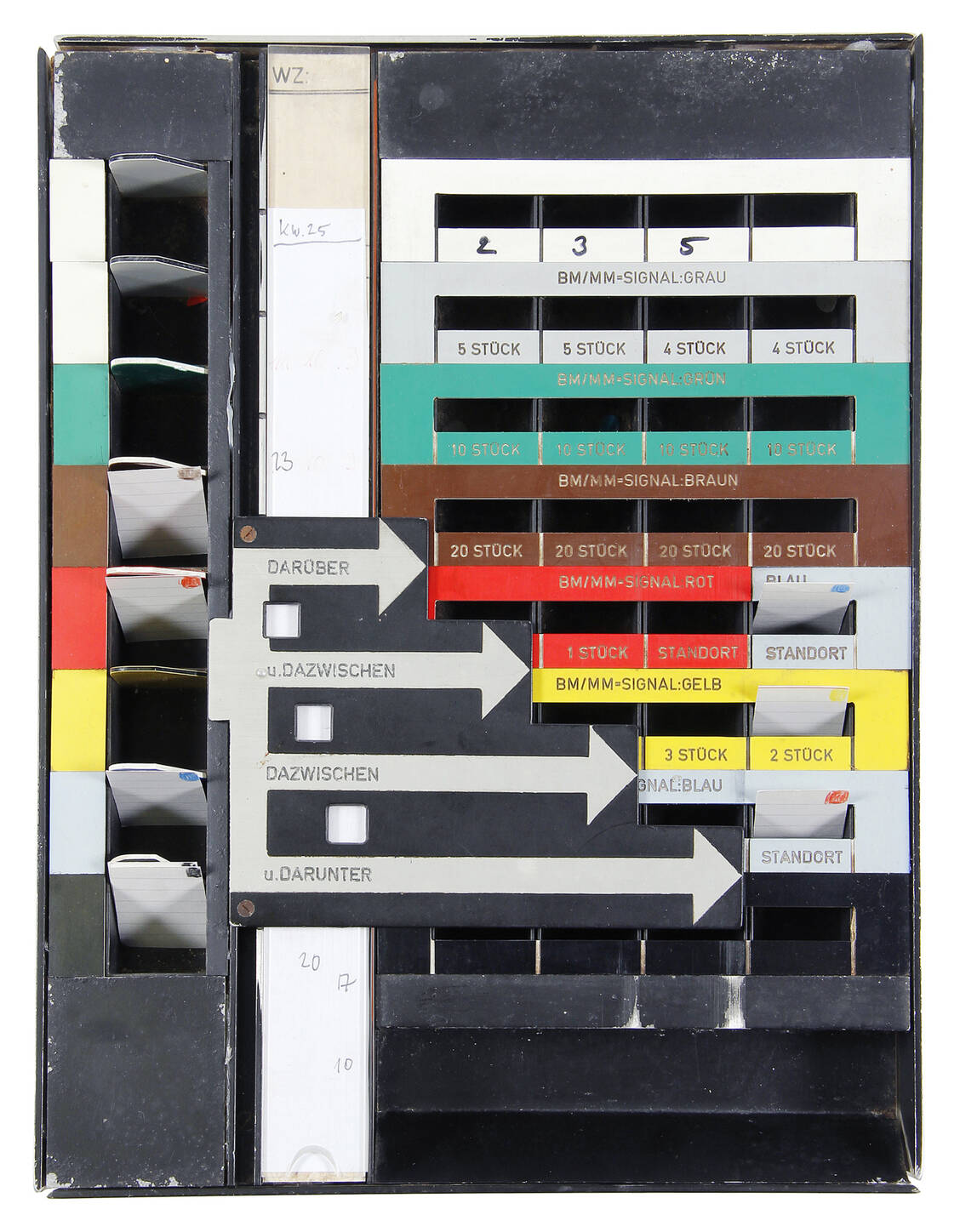

Apotheker Dr. Friedrich Zinsser (gestorben 1998), ehemals Neckartor-Apotheke in Tübingen, entwarf diese Bestellhilfe für ABDA-Lochkarten Mitte der 1970er-Jahre (Abbildung 5). Das flache Gerät mit beschrifteten Fächern zum Einsortieren von Lochkarten leistete in der Übergangszeit zwischen der Bestellung per Telefon und per Modem ab den 1970er-Jahren bis in die frühen 1990er-Jahre beste Dienste. Mit verschiedenfarbig gekennzeichneten Fächern und Schildchen, die sich auf Bestellmengen-Codierungen für die ABDA-Lochkärtchen bezogen und auf die Abverkaufszahl und -zeit des jeweiligen Produkts abhoben, fungierte der Apparat als »Entscheidungsmatrix« zur Vereinfachung der Frage, ob die bisherige Bestellmenge eines Artikels erhöht, belassen oder verringert werden sollte – und optimierte damit das Warenlager (zur Funktion ausführlich Schaber, 1981, S. 50f.). Mit der Einführung des PC erübrigte sich der Zinsser-Kasten, der, wenn er nicht routiniert beherrscht wurde, das Warenlager auch ziemlich durcheinanderbringen konnte.