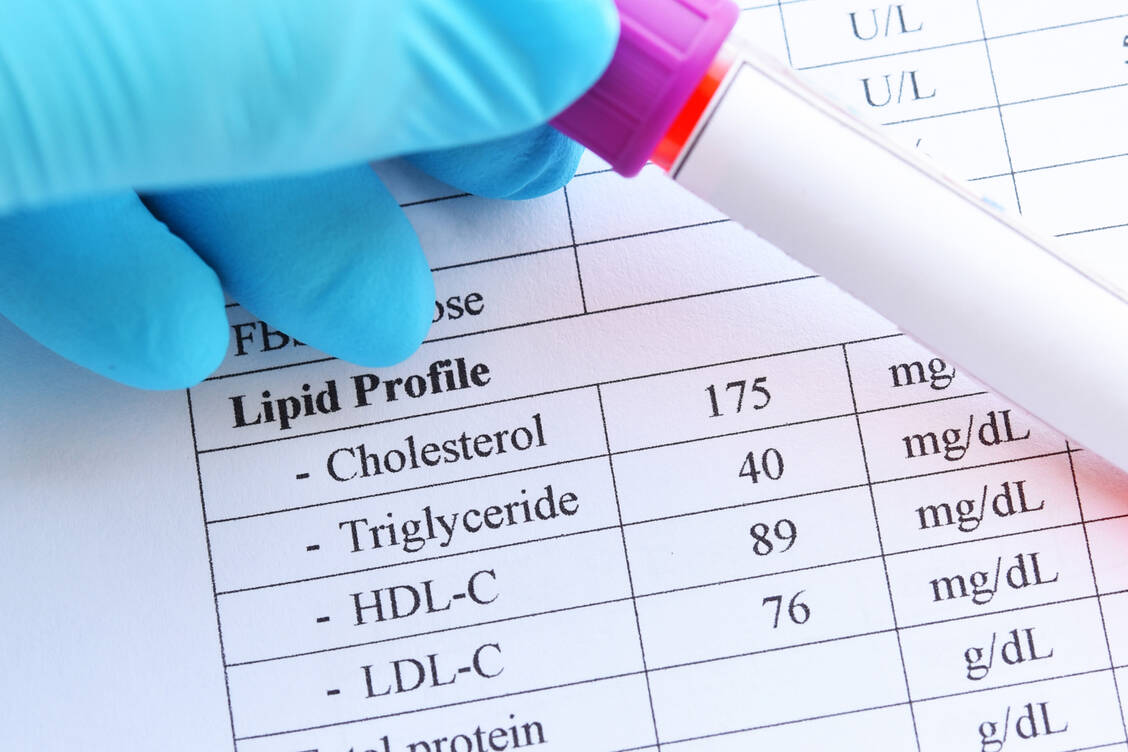

Auf Dauer können erhöhte Blutfettwerte, vor allem das LDL-Cholesterol, zu Atherosklerose führen. Diese Versteifung der Blutgefäßwände mit Einlagerungen von fetthaltigen Substanzen ist die Hauptursache für Herzerkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Blutfettwerte werden daher bestimmt, um das Atherosklerose-Risiko abzuschätzen, etwa routinemäßig im Check-up 35, der jedem gesetzlich Versicherten ab 35 Jahren alle drei Jahre zusteht. Erwachsene unter 35 Jahren haben einmalig das Recht, einen Gesundheits-Check-up durchführen zu lassen. Die Blutfette werden in der Regel auch gemessen, wenn spezielle Risikofaktoren für die Herzgesundheit vorliegen, etwa Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Nierenschwäche, Rauchen oder Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Familienmitgliedern. Gemessen werden meist das Gesamtcholesterol, das HDL- und LDL-Cholesterol, die Triglyceride und der Apolipoprotein-B-Wert.