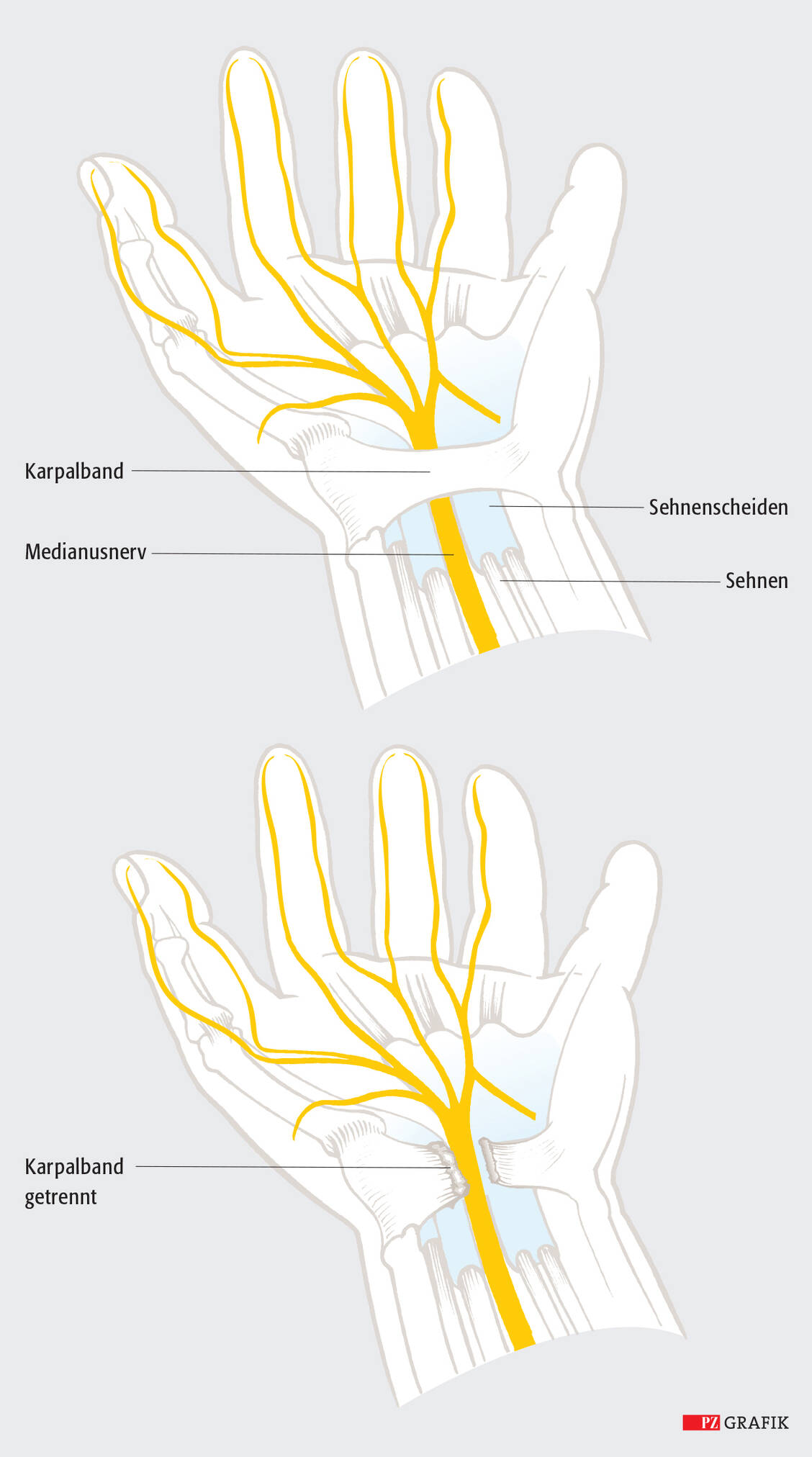

»Seit mittlerweile 20 Jahren ist es möglich, das Karpaltunnelsyndrom auch mit Ultraschall zu diagnostizieren«, sagte Kele. Bei etwa jedem dritten Patient ließen sich so ursächliche Faktoren finden, die das therapeutische Vorgehen beeinflussen, zum Beispiel Sehnenscheidenentzündungen, Zysten im Karpaltunnel oder einengende Arthrosen. Bei den meisten Patienten mit Karpaltunnelsyndrom – in Deutschland pro Jahr mehr als 300.000 – werde das Karpalband schließlich operativ durchtrennt und die Operation sei mit 90 Prozent Erfolgsrate auch die effektivste Behandlungsmethode. Komplikationslos sei sie jedoch nicht, sodass sie tatsächlich den Fällen vorbehalten bleiben sollte, in denen konventionelle Methoden, etwa das Tragen einer Handgelenksschiene, nicht helfen.