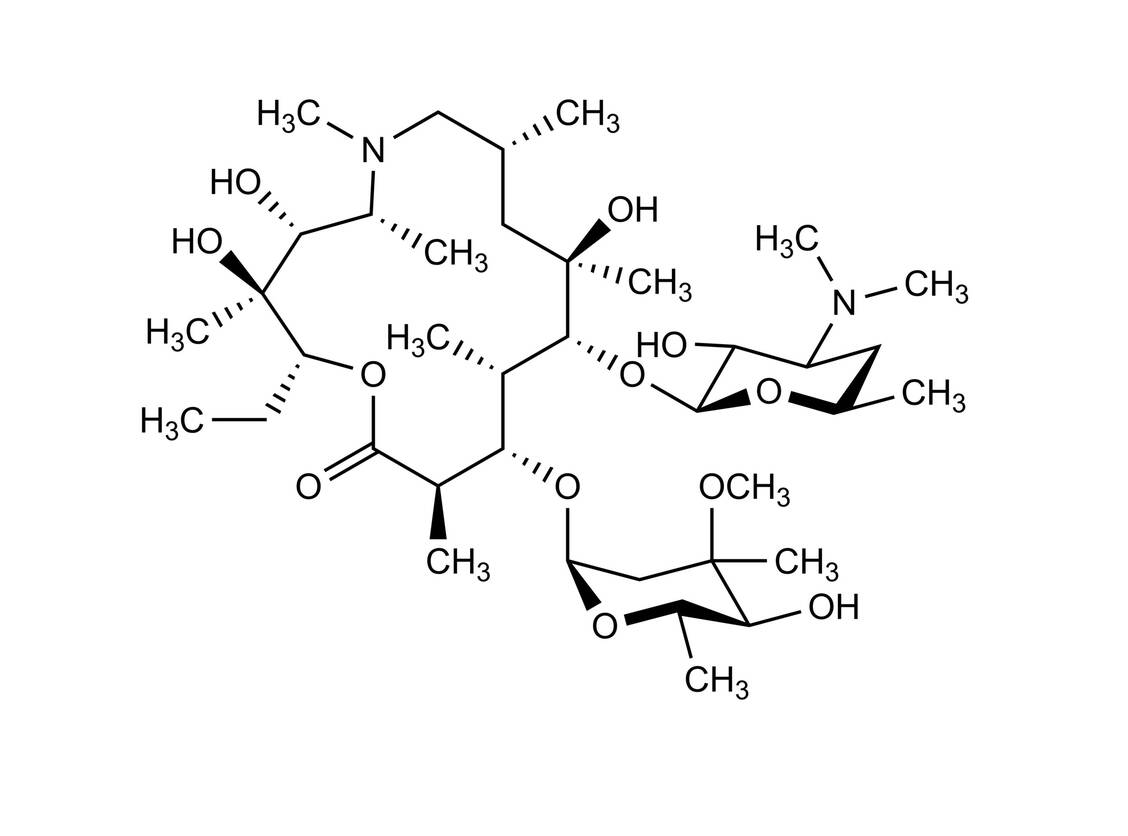

Im Gegensatz zu anderen Makroliden interagiert Azithromycin nicht wesentlich mit dem Cytochrom-P450-System in der Leber. Das ist ein klarer Vorteil.

Bei Patienten, die sowohl Azithromycin als auch Antazida erhalten, sollten beide Arzneimittel nicht zeitgleich eingenommen werden. Azithromycin sollte mindestens eine Stunde vor oder zwei Stunden nach dem Antazidum eingenommen werden.

Unter Behandlung mit Makrolid-Antibiotika kann es zur Verlängerung des QT-Intervalls am Herzen kommen. Das kann zu Arrhythmien oder Torsade de pointes führen – auch unter Azithromycin. Bei der Abwägung von Risiken und Nutzen des Antibiotikums für Risikogruppen muss die Gefahr einer QT-Zeit-Verlängerung daher berücksichtigt werden. Zu den Risikogruppen zählen auch Personen, die gleichzeitig andere QT-Zeit-verlängernde Wirkstoffe erhalten, zum Beispiel Antiarrhythmika wie Amiodaron und Sotalol.