In der EU sind mittlerweile einige Medikamente für den Einsatz bei Covid-19 zugelassen. Eines der ersten war das antiviral wirksame Remdesivir. Die optimale Substanz gegen SARS-CoV-2 ist es aber noch nicht. Zum einen muss es infundiert werden, zum anderen wirkt es nicht spezifisch gegen das Coronavirus. Einen dieser Nachteile bügelt der oral verfügbare Wirkstoff Molnupiravir (Lagevrio®) aus, der hierzulande seit Anfang des Jahres bereits vor der EU-Zulassung verordnet werden darf, aber auch nicht spezifisch gegen SARS-CoV-2 gerichtet ist.

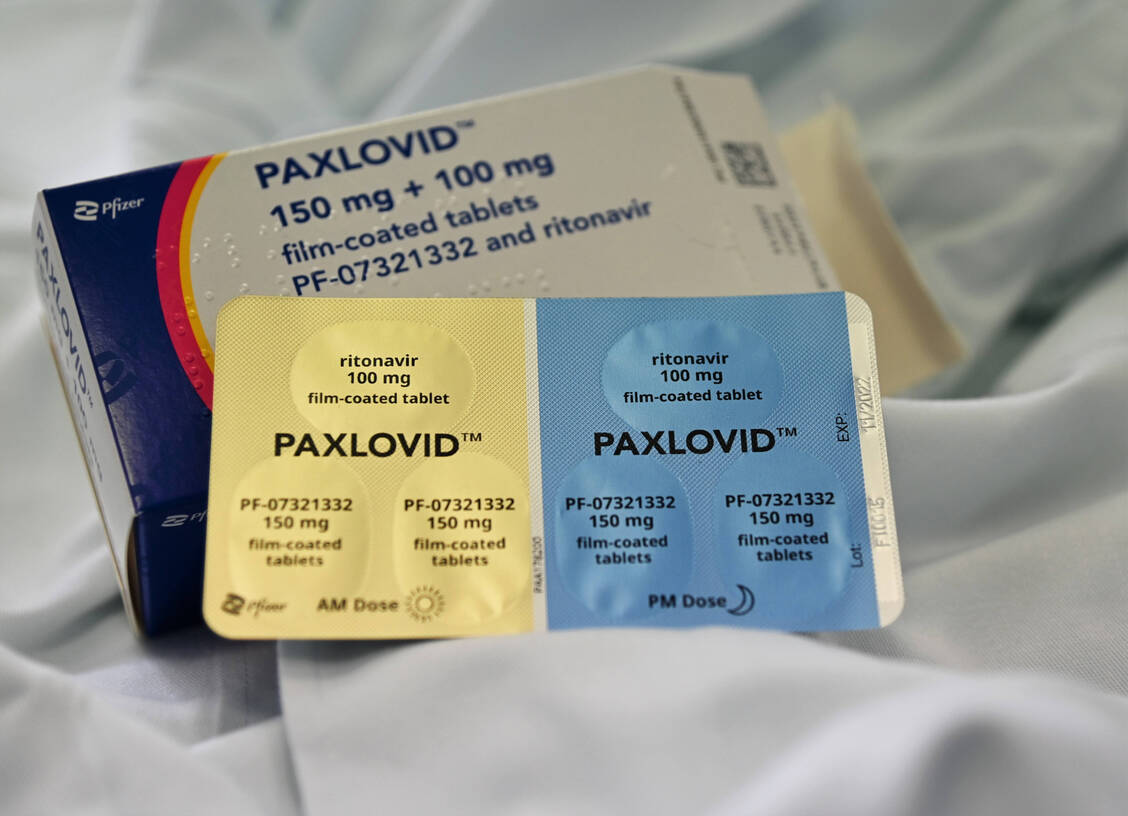

Anders sieht das bei der Neueinführung Paxlovid™ aus. Einer der enthaltenen Wirkstoffe, Nirmatrelvir, ist ein maßgeschneiderter Arzneistoff, der gezielt eine wichtige Protease des Virus hemmt. Allein das neue Target von Nirmatrelvir rechtfertigt die vorläufige Einstufung als Sprunginnovation. Hinzu kommen die einfache orale Gabe, die im ambulanten Setting – und damit in der Frühphase der Infektion – möglich ist, sowie die vielversprechenden Studienergebnisse. Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 und Todesfälle konnte das neue Medikament demnach verhindern. Bislang gibt es zwar keinen direkten Vergleich zwischen den beiden oralen Covid-19-Mitteln Lagevrio und Paxlovid, indirekt schneidet Letzteres aber eindeutig besser ab. Wünschen würde man sich noch Daten zur Wirksamkeit bei geimpften Personen, auch mit Blick auf die Tatsache, dass der Effekt von Paxlovid bei Genesenen mit positivem Antikörperstatus geringer ausfiel.

Hinsichtlich der Verträglichkeit bereitet Paxlovid bisher keine Sorgen. Zu bedenken ist allerdings sein Interaktionspotenzial, das durch den Ritonavir-Booster zustande kommt. Die klinische Bedeutung dieser Wechselwirkungen ist aber bei dem kurzen Behandlungszeitraum von fünf Tagen wahrscheinlich geringerer als bei einer langfristigen Anwendung etwa gegen HIV. Das Management möglicher Interaktionen mit Paxlovid ist daher für Apothekenteams gut zu bewältigen.

Sven Siebenand, Chefredakteur