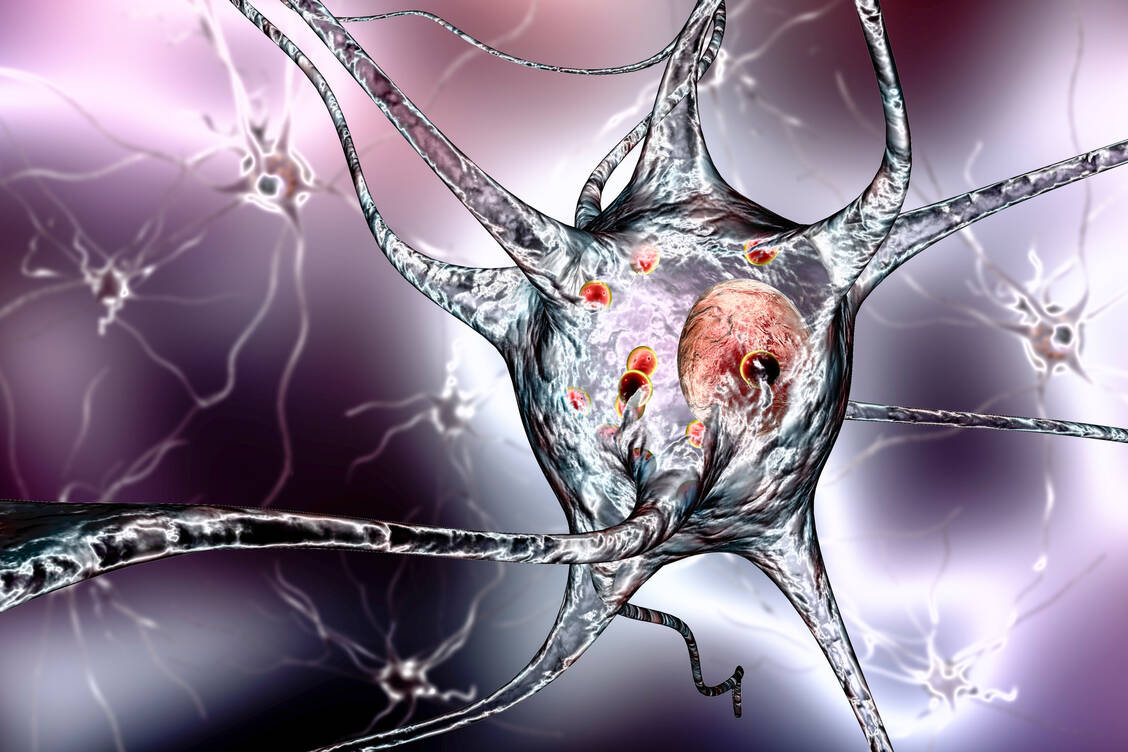

Dabei sei die Symptomatik der einzelnen Parkinson-Syndrome weitaus komplexer, erklärte der Experte weiter. Neben der häufigsten Form, der klassischen Parkinson-Krankheit (PK), gibt es vier atypische Formen. Zusätzlich zu den genannten verursachen diese weitere Symptome: Bei der Demenz mit Lewy-Körperchen (DLB) treten im frühen Krankheitsstadium geistige Einschränkungen und Halluzinationen auf, bei der progressiven supranukleären Parese (PSP) Augenbewegungsstörungen und Fallneigung. Die Multisystematrophie (MSA) geht mit einem gestörten Zusammenspiel von Bewegungsabläufen (Ataxie) und Funktionsbeeinträchtigungen des autonomen Nervensystems (Dysautonomie) einher. Die vierte Variante, die corticobasale Degeneration (CBD), ist gekennzeichnet von Störungen beim Ausführen zielgerichteter Bewegungen (Apraxie), die oft einseitig sind (Asymmetrie). Wie kommen diese unterschiedlichen Phänotypen zustande?