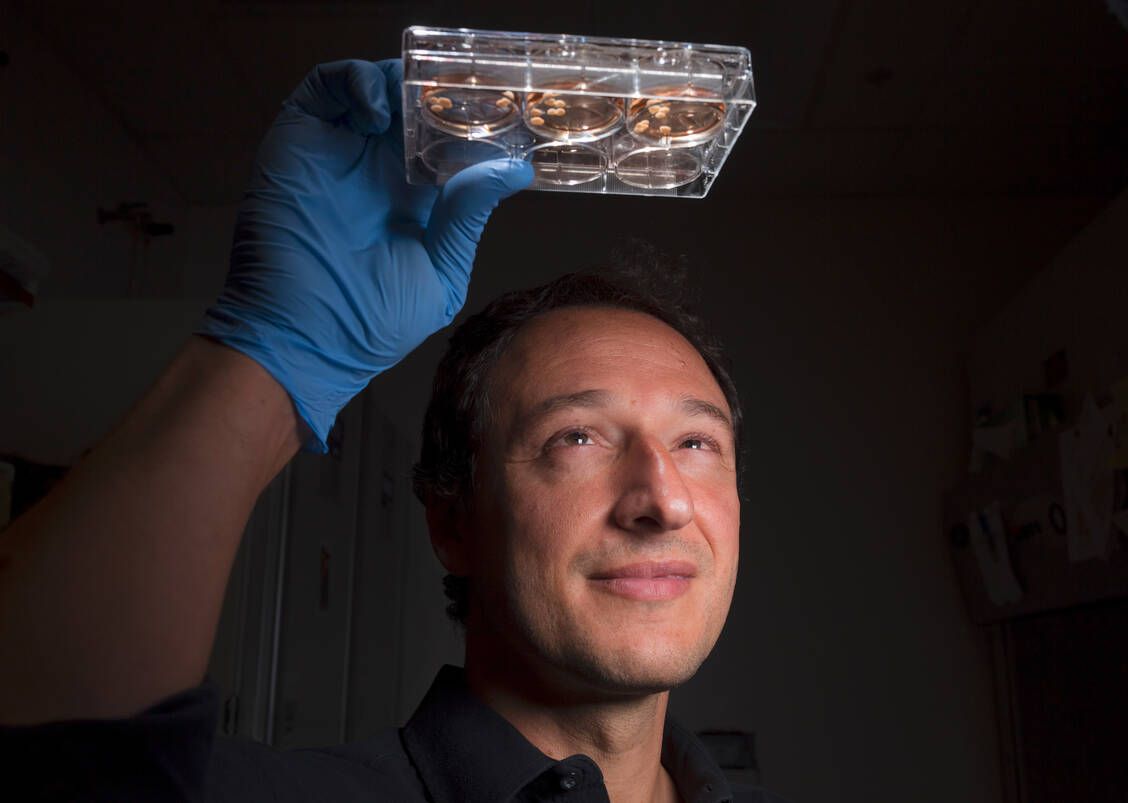

Muotri und Kollegen sind sich bewusst, dass ihre Forschung auch gesellschaftliche und ethische Fragen aufwirft. Sie betonen, dass die Organoide sich in vielerlei Hinsicht vom menschlichen Gehirn unterschieden. »Das Organoid ist immer noch ein sehr rudimentäres Modell − wir haben keine anderen Gehirnteile und Strukturen«, sagt Muotri. So fehlten etwa Blutgefäße, auch die Unterteilung in zwei Hirnhälften gebe es nicht. Er hebt vor allem die Chancen hervor: »Ich kann Menschen mit neurologischen Erkrankungen helfen, indem ich ihnen bessere Behandlungen und eine bessere Lebensqualität gebe.« Muotri ist auch an einem Unternehmen beteiligt, das unter anderem mithilfe von Hirn-Organoiden die Therapie bestimmter neurologischer Erkrankungen vorantreiben möchte.