Frespaciguat (MK-5475) ist ein löslicher Guanylatcyclase-Stimulator wie Riociguat, der jedoch inhalativ angewandt wird. Er zeigte in einer ersten Studie eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit und wird derzeit in Phase II/III klinisch erprobt (15).

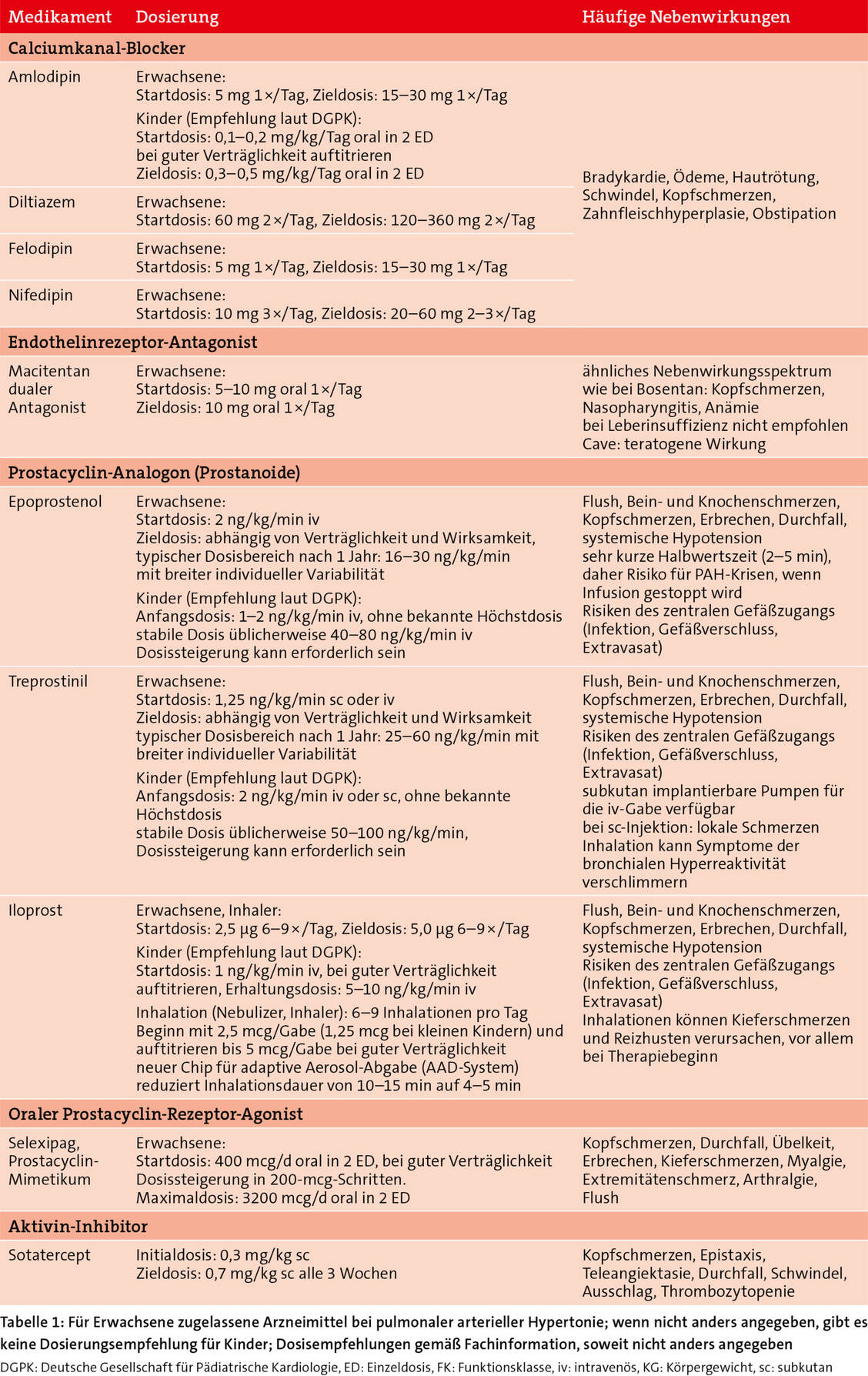

Ralinepag, ein oraler, selektiver nicht-prostanoider Prostacyclin-Rezeptoragonist, wird derzeit in Phase III untersucht. Im Vergleich zu Selexipag und Treprostinil hat er eine verlängerte Halbwertszeit und stabilere Plasmaspiegel. In einer placebokontrollierten Phase-II-Studie reduzierte Ralinepag den PVR vergleichbar mit Selexipag (Tabelle 1). Die Sechs-Minuten-Gehstrecke war jedoch länger. Im Vergleich zu Placebo verschlechterte sich bei weniger Patienten unter Ralinepag die funktionelle Herzinsuffizienz-Klasse gemäß WHO/NYHA (16).