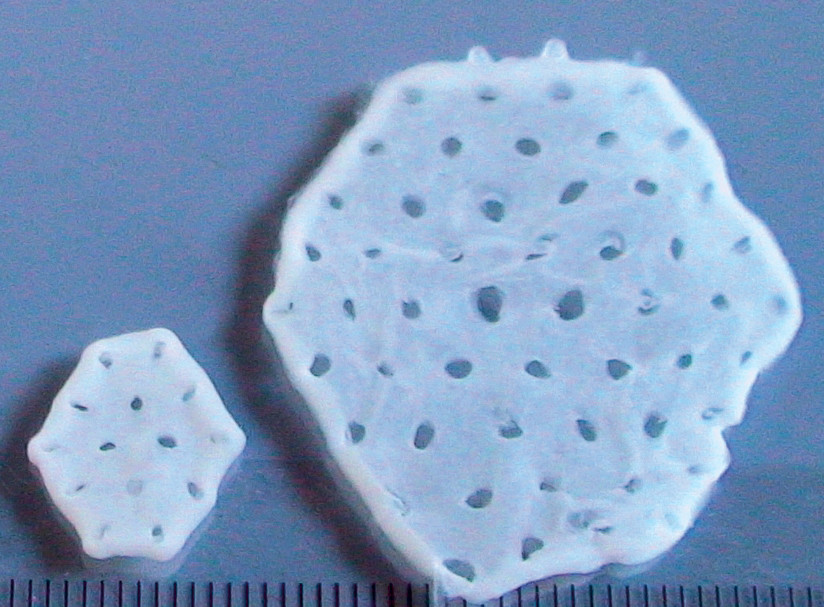

Ein einzelnes »Herzpflaster« besteht aus 40 Millionen Zellen. In der Studie BioVAT-HF-DZHK20 sollen den Patienten jeweils fünf solcher »Pflaster«, also insgesamt 200 Millionen Zellen, übereinandergestapelt direkt auf die geschädigte Herzwand appliziert werden. Die Implantation erfolgt über einen minimalinvasiven Zugang, einen etwa 5 cm großen Schnitt auf der linken Seite des Burstkorbs. In Folgeuntersuchungen nach einem, drei, sechs und zwölf Monaten wird überprüft, ob der erhoffte Effekt, eine Steigerung der Herzfunktion, eintritt. Die Forscher um Studienleiter Zimmermann erwarten, dass sich die defekte Herzwand durch den Eingriff um bis zu 5 mm verdicken lässt. Um eine Abstoßung des körperfremden Gewebes zu unterdrücken, müssen die Patienten Immunsuppressiva einnehmen.