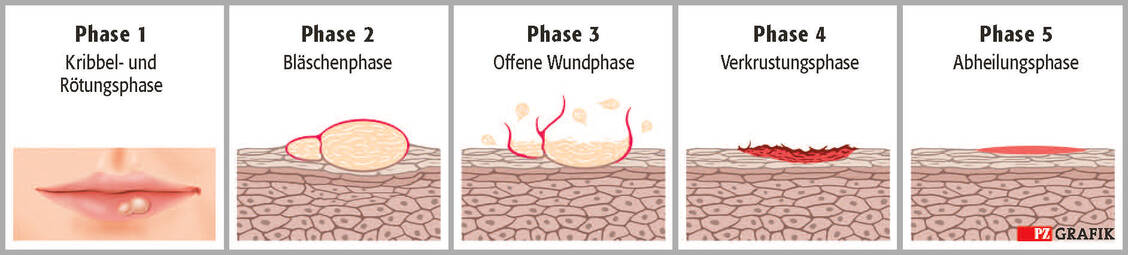

Die Erreger, Herpes-simplex(HSV)-1 und (seltener) HSV-2, persistieren in bestimmten Nervenbahnen und nutzen es aus, wenn das Immunsystem schwächelt: bei Sonneneinstrahlung – im Sommer, aber auch beim Skifahren im Winter –, bei Stress und Zeiten seelischer Belastung. Eine erneute Manifestation macht sich zunächst durch ein leichtes Spannen bemerkbar, danach bilden sich flüssigkeitsgefüllte Bläschen, die später eintrocknen. Abschließend bildet sich Schorf, der nach der Abheilung abfällt. Auch ohne Zutun heilt ein Lippenherpes aus, doch bis es soweit ist, stellen sich Beschwerden ein. Betroffene erhoffen von einer Behandlung, den Verlauf abzukürzen, Symptome zu lindern und/oder eine Ansteckung zu vermeiden.