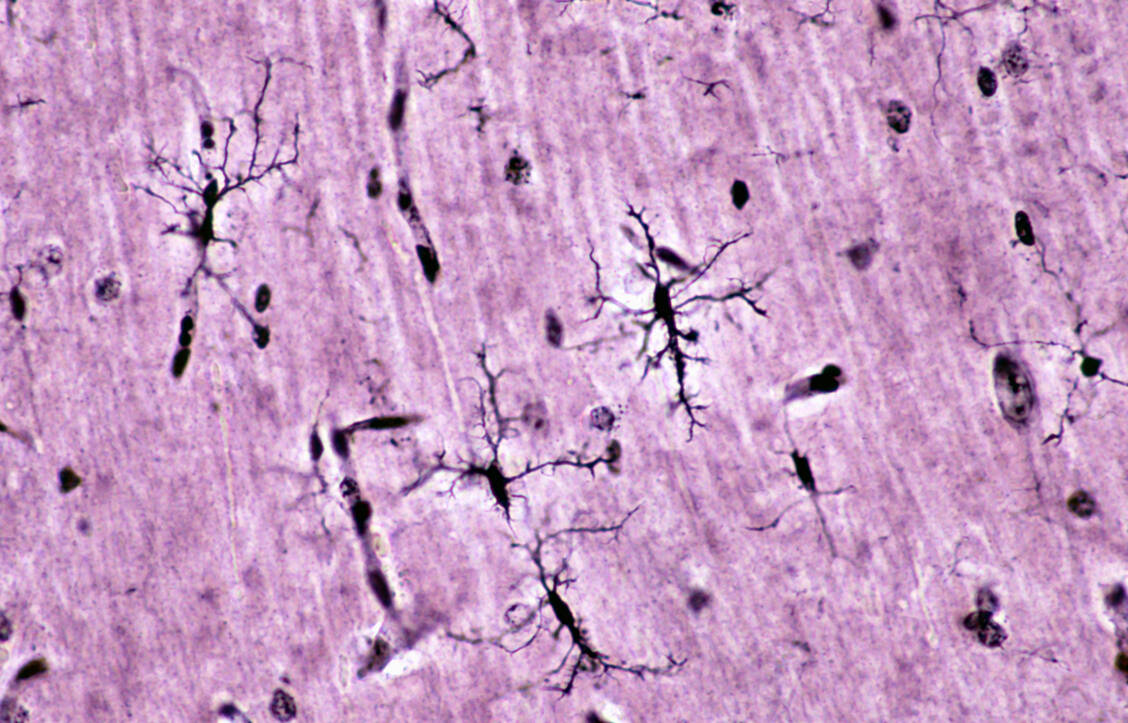

Madry und Kollegen haben aktuelle Forschungsergebnisse im Fachjournal »Science Advances« veröffentlicht. Sie konnten zeigen, dass das Protein CLIC1 (Chloride Intracellular Channel 1) in den Mikrogliazellen bei zwei Mechanismen von enormer Bedeutung ist. Einerseits steuert es die Beweglichkeit der Mikroglia-Fortsätze. Im frühen Krankheitsstadium einer Alzheimer-Erkrankung können die Mikrogliazellen lösliches β-Amyloid (Aβ) schnell beseitigen, noch bevor schädliche Plaques entstehen. »Ohne CLIC1 verlieren die Zellen ihre typische Verästelung und ihre Fähigkeit, das Gewebe zu überwachen. Dadurch können sie schädliche Veränderungen, etwa alzheimertypische Aβ-Ablagerungen, weniger effektiv erkennen und beseitigen«, so Madry.