Weitere Angebote der PZ

© 2025 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH

Diagnose Täuschung – wenn Kunst mit Wahrnehmung spielt |

|  | Jennifer Evans |

|

24.10.2025 07:00 Uhr |

Ironischer Blick auf das Pariser Treiben: »Die sitzende Clownin« von Henri de Toulouse-Lautrec aus dem Jahr 1896. / © The Scharf Collection/Peter Tijhuis

Rund 150 Werke der Scharf Collection zieren derzeit einige Säale in der Alten Nationalgalerie in Berlin. Die über vier Generationen gewachsene Sammlung der ursprünglichen Familie Scharf-Gerstenberg spannt den Bogen von den Anfängen der Moderne über die französische Avantgarde bis hin zur Gegenwart. René und Christiane Scharf führen das Erbe fort und erweitern die Kollektion immer wieder um neue Werke. Ihr Schwerpunkt ist das Malerische und das Spiel mit gegenständlichen und abstrakten Bildwelten.

Zu den bedeutendsten Schätzen der Sammlung zählen die nahezu vollständigen druckgrafischen Werke von Henri de Toulouse-Lautrec. Der französische Künstler fand seine Motive in Paris – im Varieté Moulin Rouge und in den Bordellen des Vergnügungsviertels Montmartre. In einer Zeit, in der die industrielle Revolution die Städte füllte und Prostitution zu einem Massenphänomen avancierte, richtete Toulouse-Lautrec seinen Blick nicht auf das Elend von Ausbeutung und Geschlechtskrankheiten, sondern auf das Leben selbst: auf Farben, Gesten und die Bühne des Begehrens.

Toulouse-Lautrec fühlte sich hingezogen zu den farbigen Dessous, dem grellen Make-up und der schillernden Selbstinszenierung des Bordell-Lebens. Originelle Auftritte und das Spiel mit Geschlechterrollen waren für ihn Ausdruck einer eigenen Ästhetik. Ihn interessierte nicht die Moral, sondern die freie Liebe – die Möglichkeit, sich von Konventionen zu lösen und das Leben in seiner ganzen Ambivalenz zu zeigen. Er erotisierte die Damen nicht, sondern nahm Anteil.

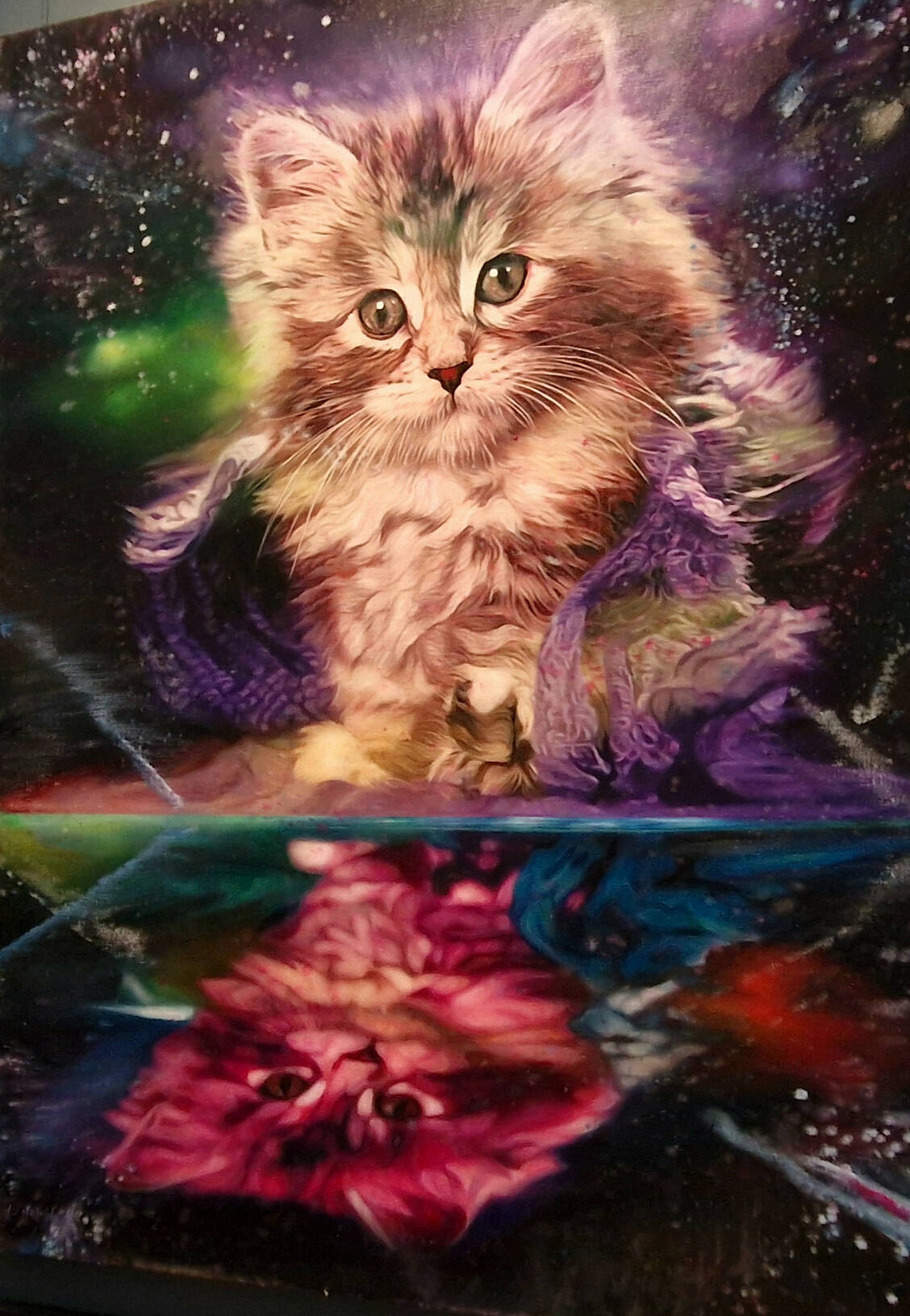

Auch die Kunst von Martin Eder ist bunt und verführerisch. Katzen sind bei ihm nicht bloß niedliche Haustiere, sondern Symbolfiguren. In seinem Werk »Narzissus« betrachtet eine monströse Samtpfote ihr Spiegelbild in einer Wasserfläche – eine moderne Variation des antiken Mythos. Schon in Ovids Metamorphosen verliebt sich der Jüngling Narziss in die Reflexion seines eigenen Gesichts im Teich.

Martin Eder, »Narzissus«, 2020 / © PZ/Evans

Das Spiegelbild steht – damals wie heute – für Vergänglichkeit: ein Abbild, das sich nicht festhalten lässt, so sehr wir es in der digitalen Welt voller Katzen-Videos auch versuchen mögen. Eders magisch-träumerische Farbwelt verzaubert den Betrachter – und doch ist es nur eine Täuschung, eine Sehnsucht nach Illusion. Eine Anspielung darauf, wie fließend in unserer Welt die Grenzen zwischen Realität und Fiktion geworden sind und wie schwierig es ist, dazwischen zu unterscheiden.

»The Scharf Collection: Goya – Monet – Cézanne – Bonnard – Grosse«

Eine Sonderausstellung der Alten Nationalgalerie – Staatliche Museen zu Berlin in Kooperation mit dem Kunstpalast Düsseldorf

24. Oktober 2025 – 15. Februar 2026