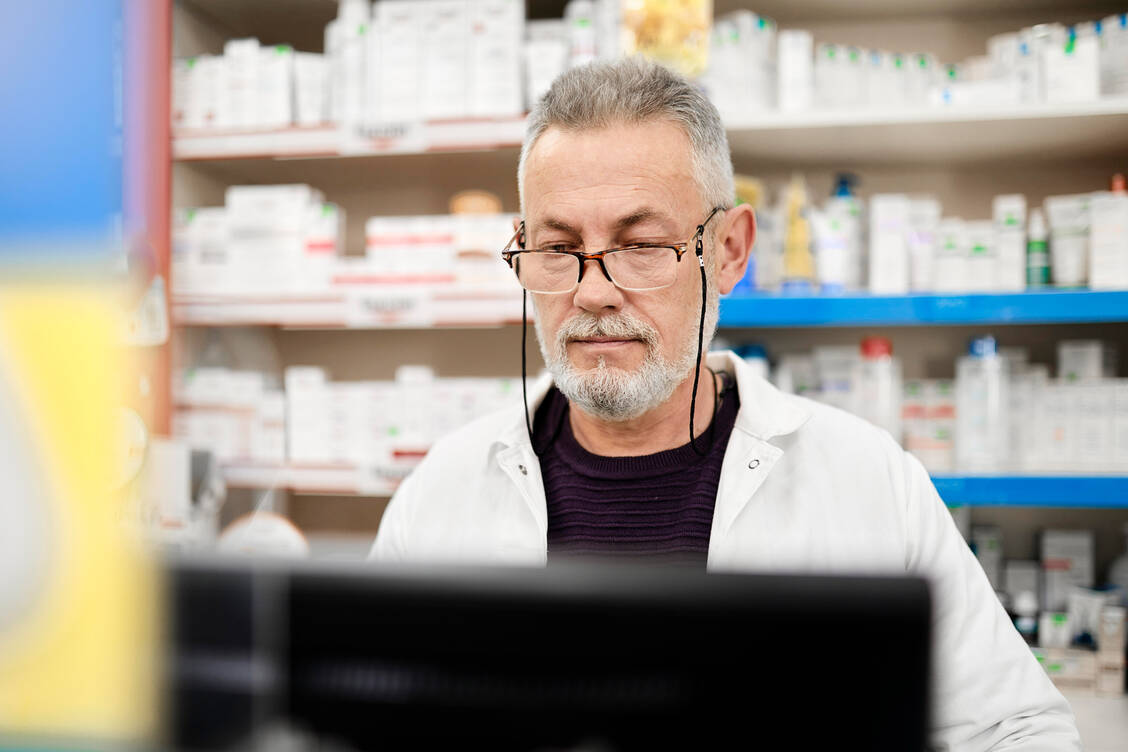

Einige Verbände äußerten sich bereits zum Gesetzentwurf. Laut Techniker Krankenkasse ist das Gesetz ein »wichtiger Push für die elektronische Patientenakte und das E-Rezept«, teilte die Kasse am heutigen Freitag mit. Entscheidend sei, dass die Änderungen schnell umgesetzt würden. Die EPA werde nur Einzug in den Praxisalltag finden, wenn die Akte nicht leer bleibe. »Deshalb müssen alle Akteure im Gesundheitswesen dazu verpflichtet sein, ihre Daten für Patientinnen und Patienten einzuspielen«, forderte TK-Chef Jens Baas. Die geplante Medikationsliste, die Ärzten eine Übersicht über alle Arzneimittelverordnungen eines Patienten ermögliche, spiele hier eine wichtige Rolle, weil sie Ärzte bei der Behandlung unterstütze. »Die Medikationsliste in der Patientenakte ist ein wichtiger Mehrwert für Patienten und Ärzte. Dort werden endlich alle verordneten Arzneimittel zusammengeführt, sodass Wechselwirkungen zwischen Medikamenten schneller erkannt und vermieden werden können«, betonte Baas.